主题:石刻发展史 (室内展览系列-1)

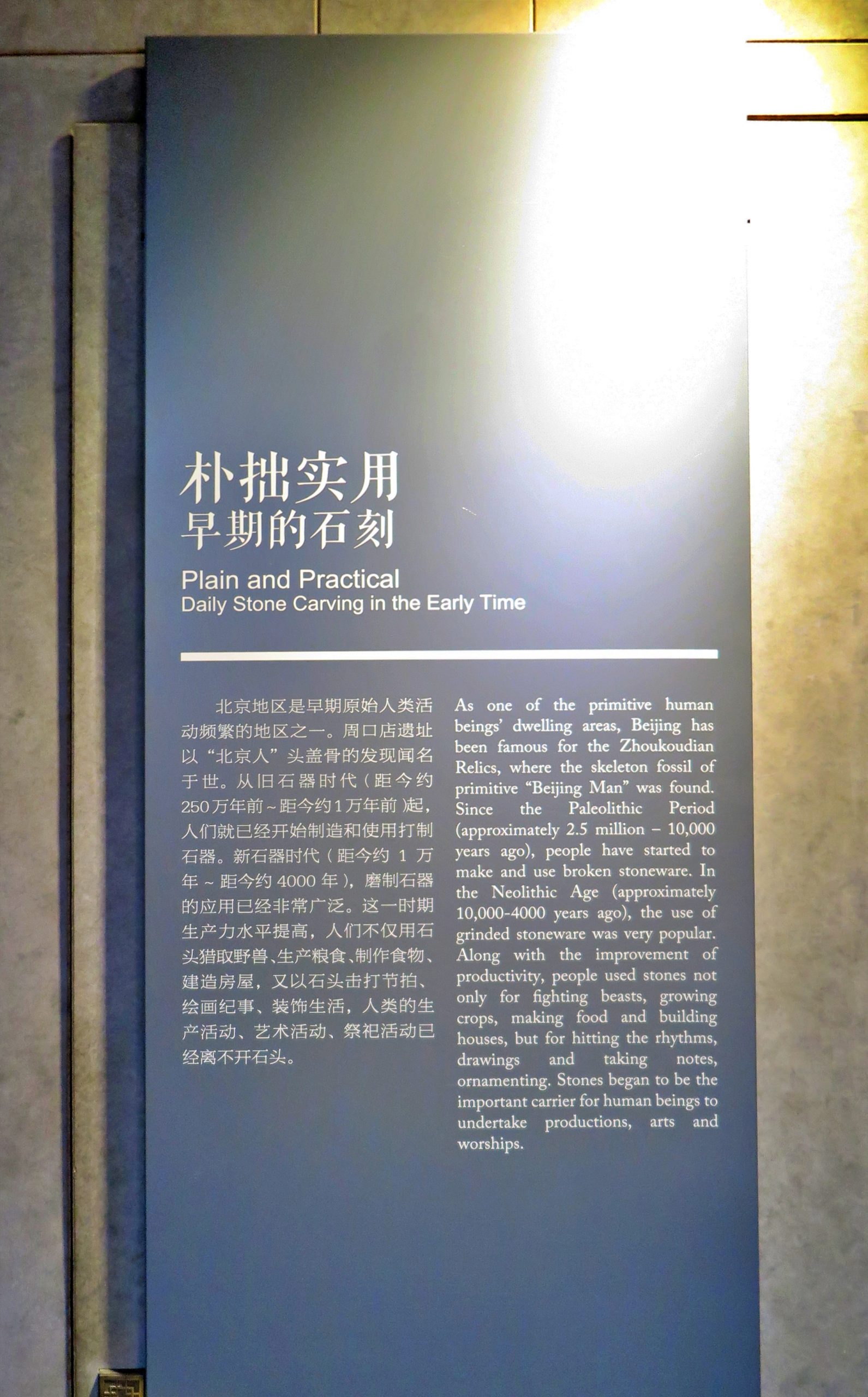

朴拙实用早期的石刻

Plain and Practical Daily Stone Carving in the Early Time

北京地区是早期原始人类活动频繁的地区之一。周口店遗址以“北京人”头盖骨的发现闻名于世。从旧石器时代(距今约250万年前~距今约1万年前起, 人们就已经开始制造和使用打制石器。新石器时代(距今约1万年-距今约4000年),磨制石器的应用已经非常广泛,这一时期生产力水平提高,人们不仅用石头猎取野兽、生产粮食、制作食物、 建造房屋,又以石头击打节拍、绘画纪事、装饰生活,人类的生产活动、艺术活动,祭祀活动已经离不开石头。

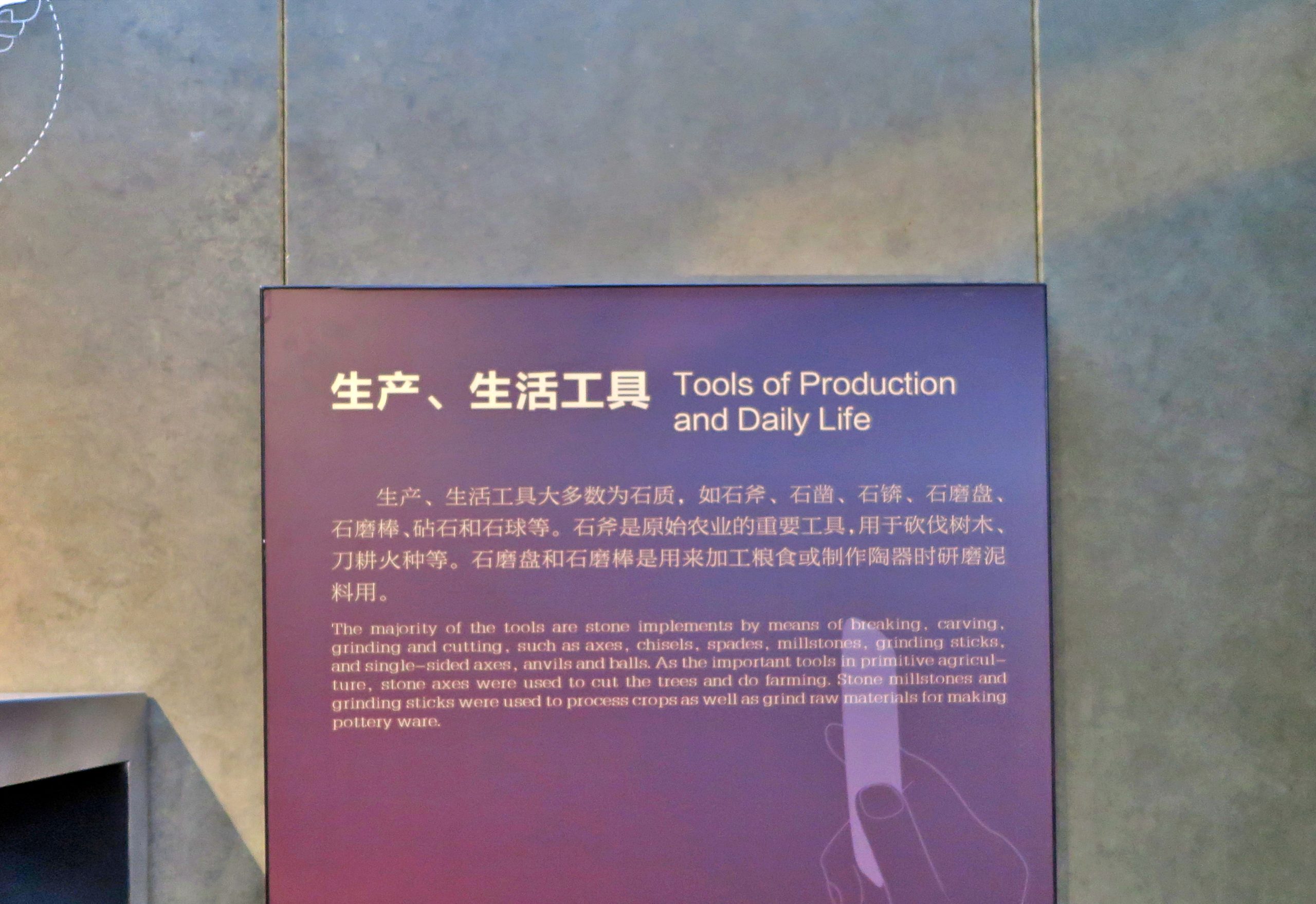

生产、生活工具朴拙实用 早期的石刻

大多数为石质,如生产、生活工具 石斧、石凿、石锛、石磨盘、 石磨棒、钻石和石球等。石斧是原始农业的重要工具,用于砍伐树木、 刀耕火种等。石磨盘和石磨棒是用来加工粮食或制作陶器时研磨泥料用。

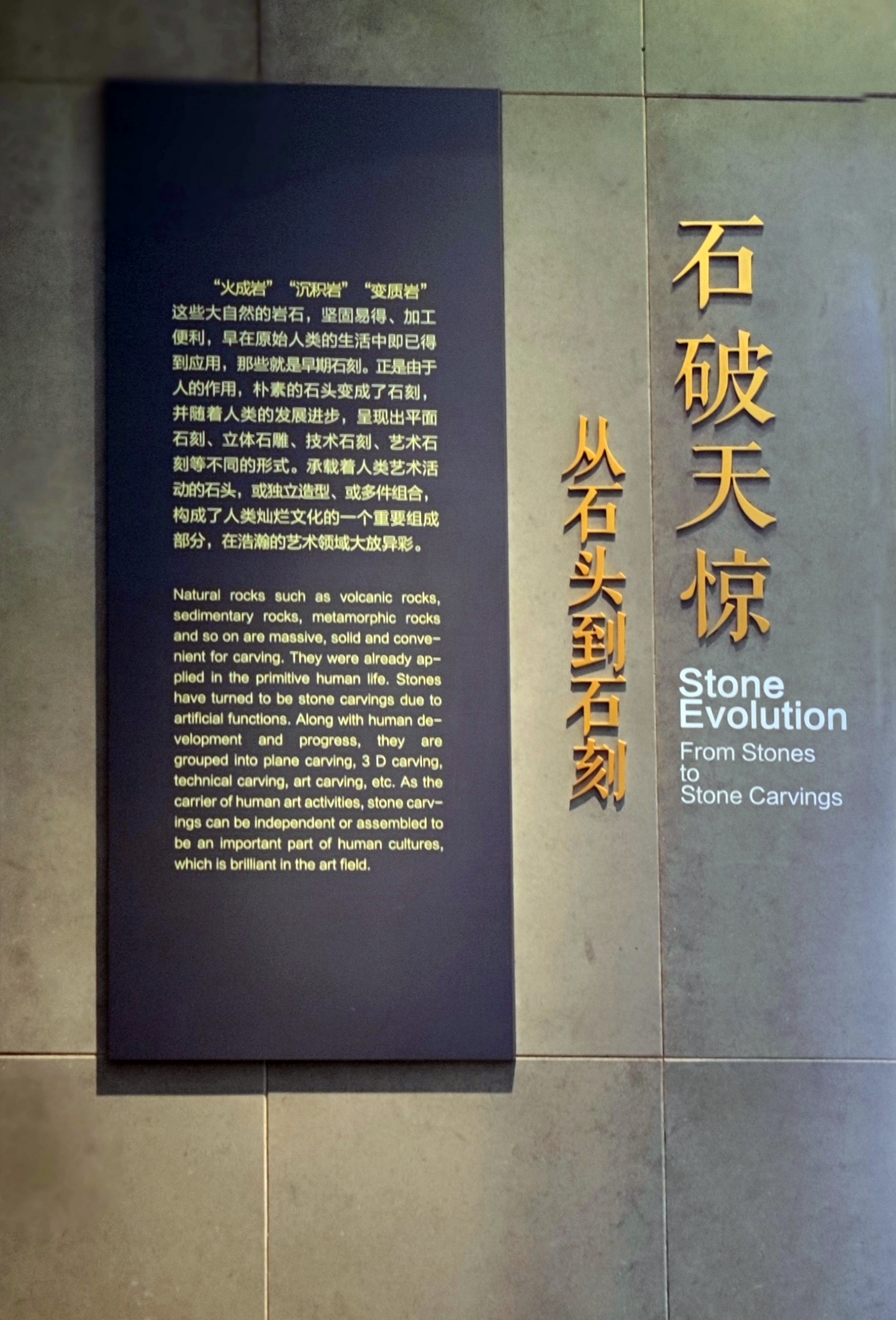

石破天惊 – 从石头到石刻

“火成岩”“沉积岩”“变质岩” 这些大自然的岩石,坚固易得、加工便利,早在原始人类的生活中即已得到应用,那些就是早期石刻。正是由于人的作用,朴素的石头变成了石刻,并随着人类的发展进步,呈现出平面 石刻、立体石雕、技术石刻、艺术石刻等不同的形式。承载着人类艺术活 动的石头,或独立造型、或多件组合, 构成了人类灿烂文化的一个重要组成部分,在浩瀚的艺术领域大放异彩。

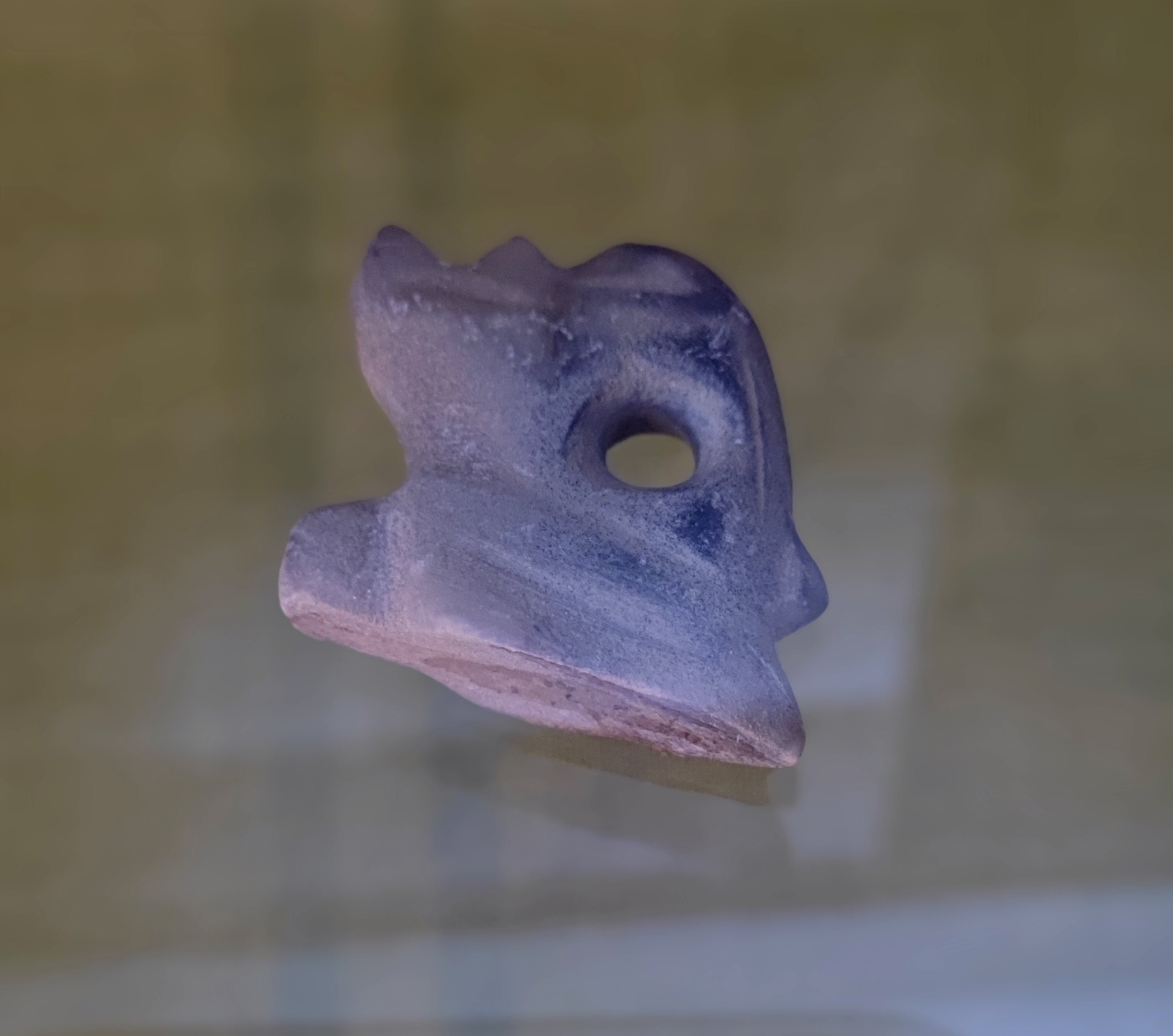

装饰艺术品

Ornamental Artifacts

目前北京已发现的石质装饰艺术品有耳铛形器、小石鱼、羊、 小石龟和石猴形饰件等。这些艺术品造型准确、神态生动、手法古朴, 既有大胆的概括,又有细微的雕琢。美术史学家指出:上宅出土的石猴,是我国迄今发现最古老、最逼真的石雕之一,可以说把我国的雕塑史提前了1000年。

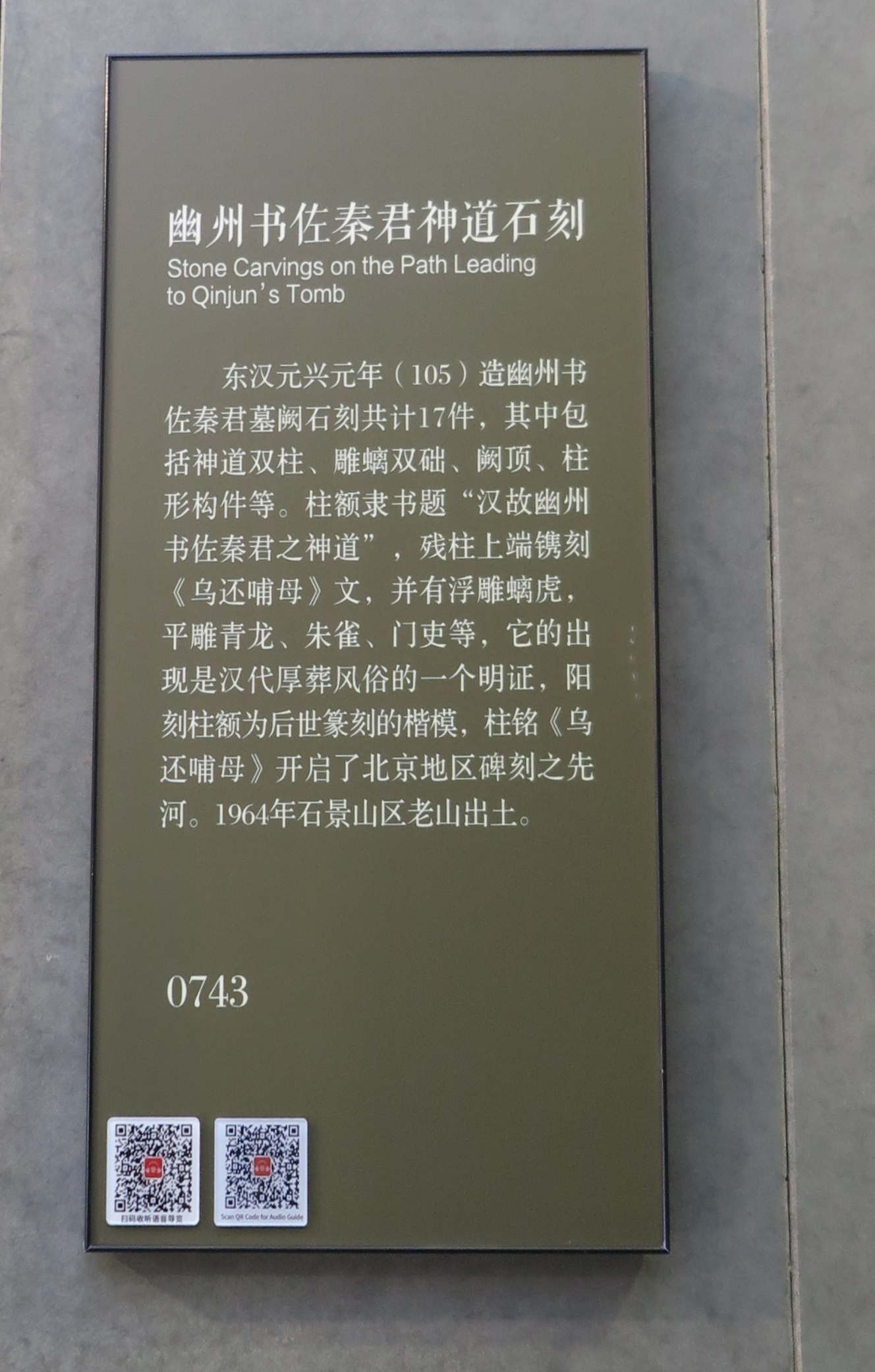

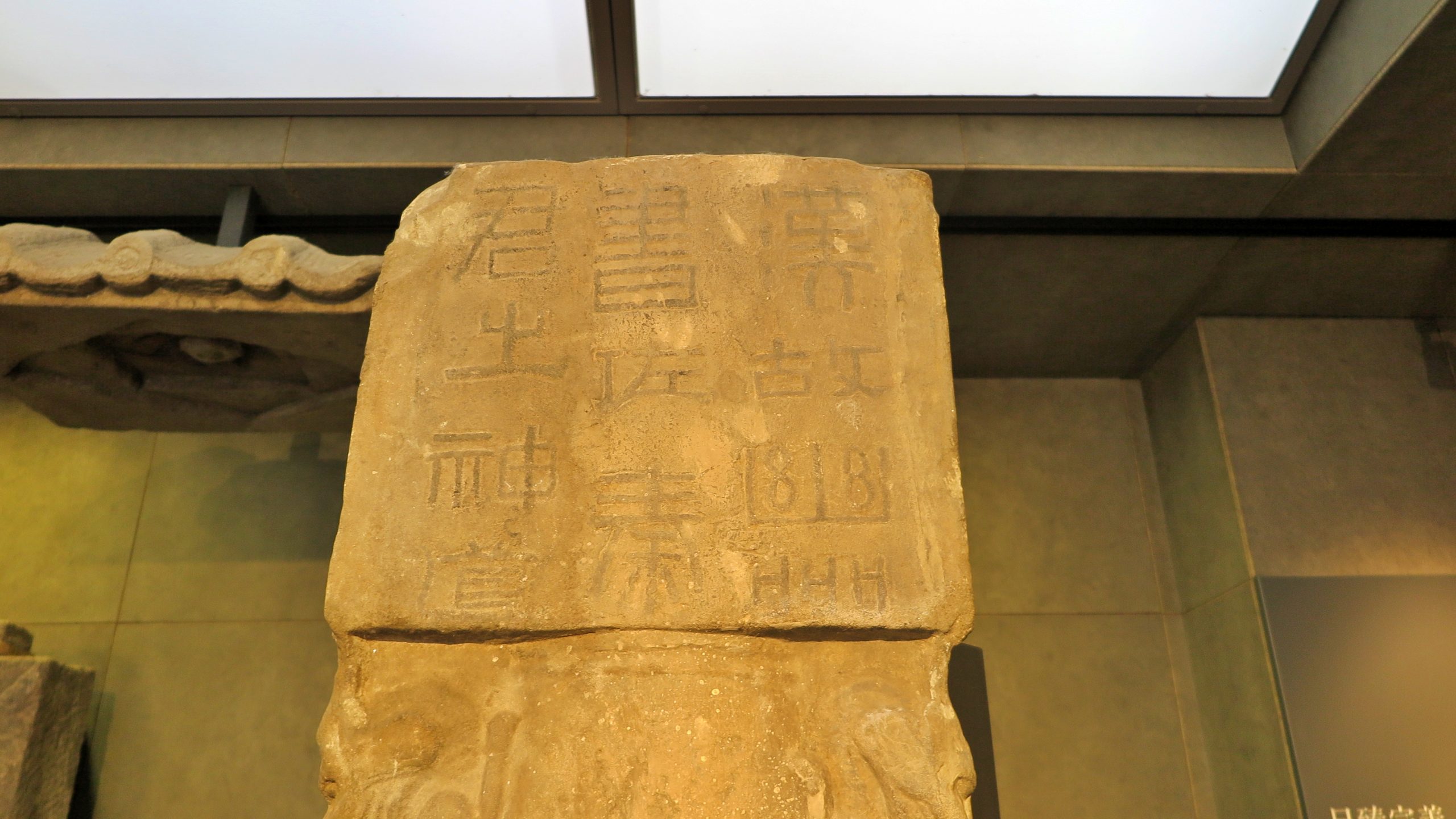

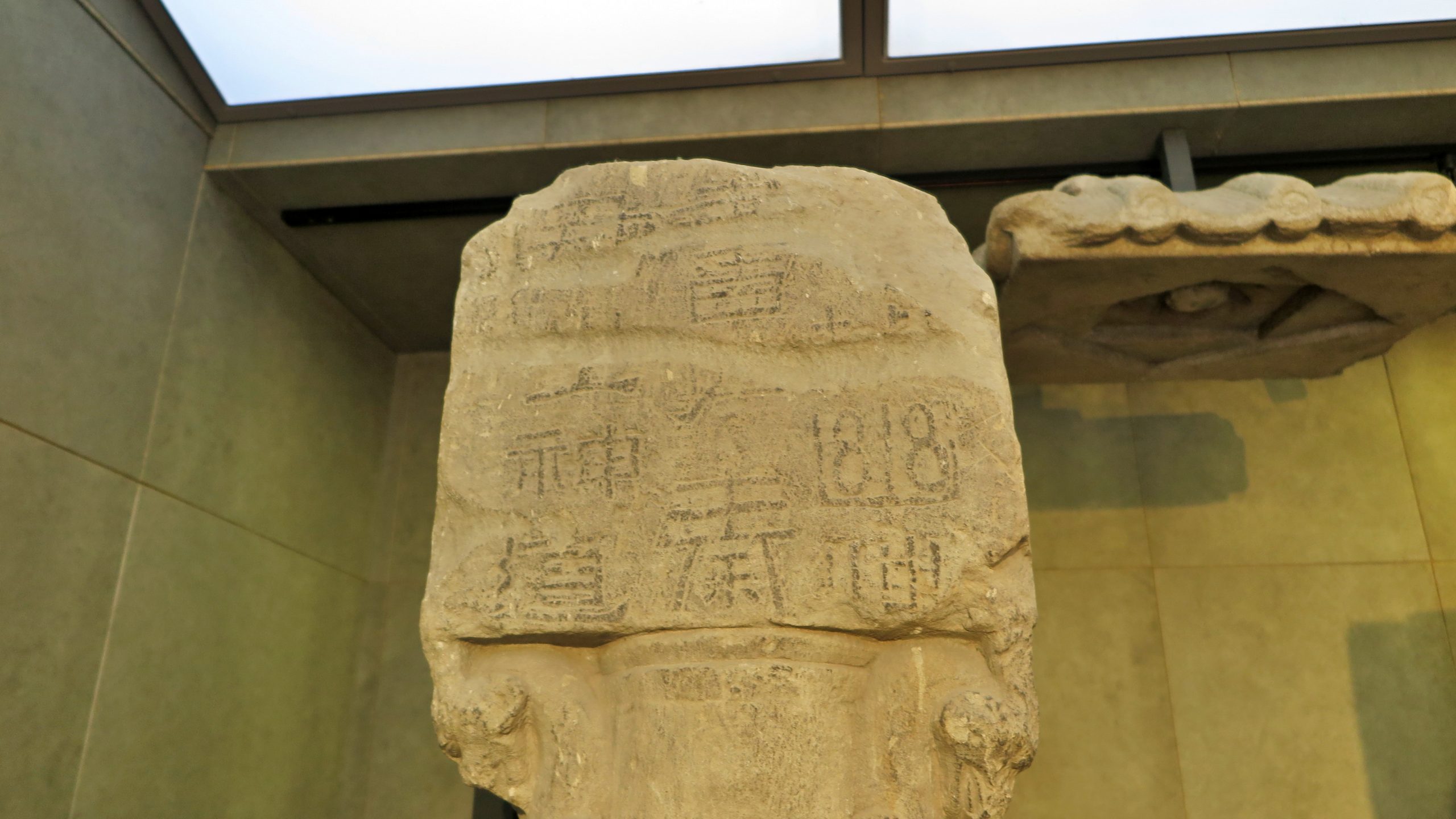

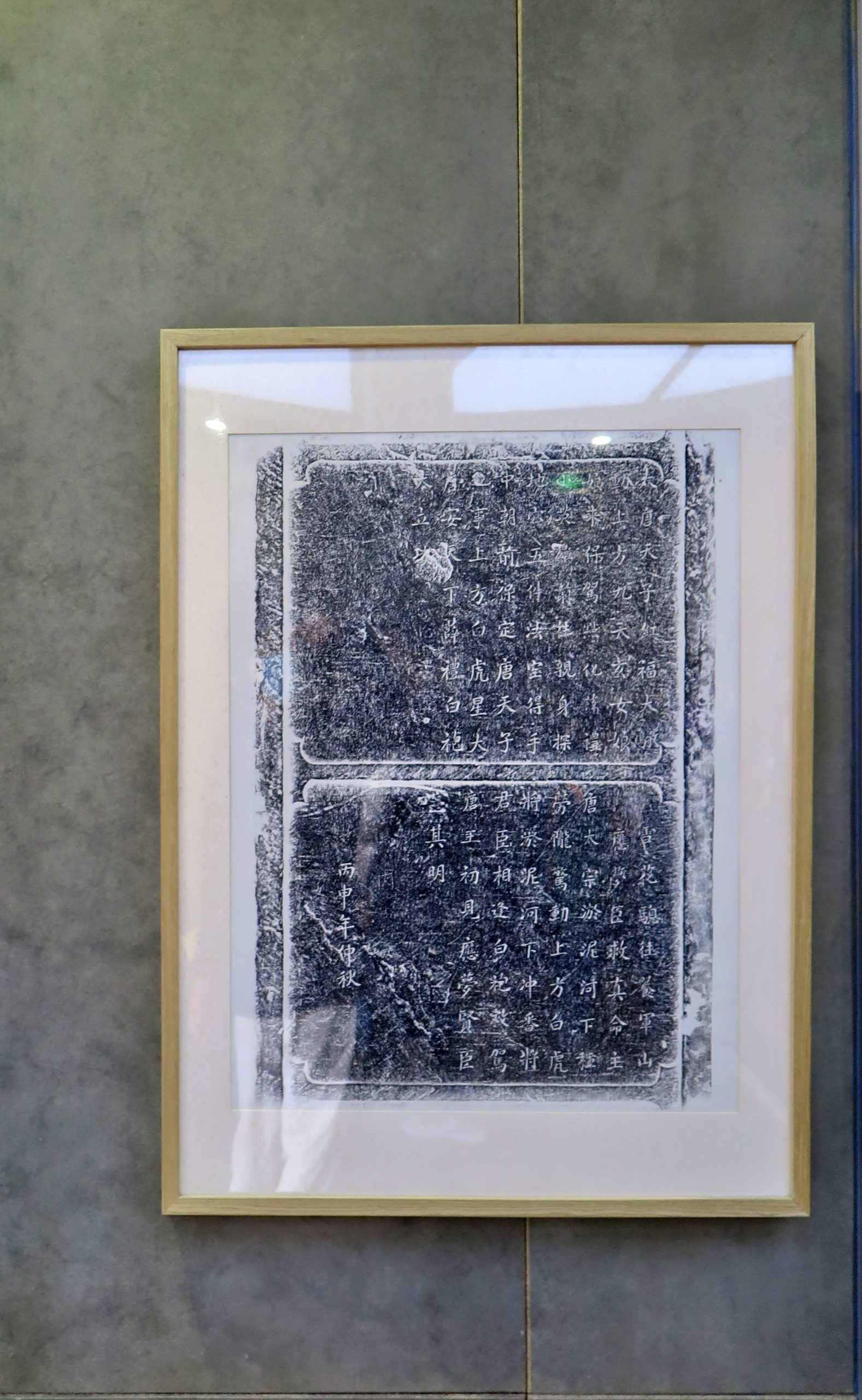

幽州书佐秦君神道石刻

东汉元兴元年(105)

幽州书佐秦君墓阙石刻共计17件,其中包括神道双柱、雕螭双础、阙顶、柱形构件等。柱额隶书题“汉故幽州书佐秦君之神道”,残柱上端镌刻《乌还哺母》文,并有浮雕螭虎,平雕青龙、朱雀、门吏等,它的出现是汉代厚葬风俗的一个明证。阳刻柱额为后世篆刻的楷模。柱额柱铭《乌还哺母》开启了北京地区碑刻之先河。1964年石景山区老山出土。

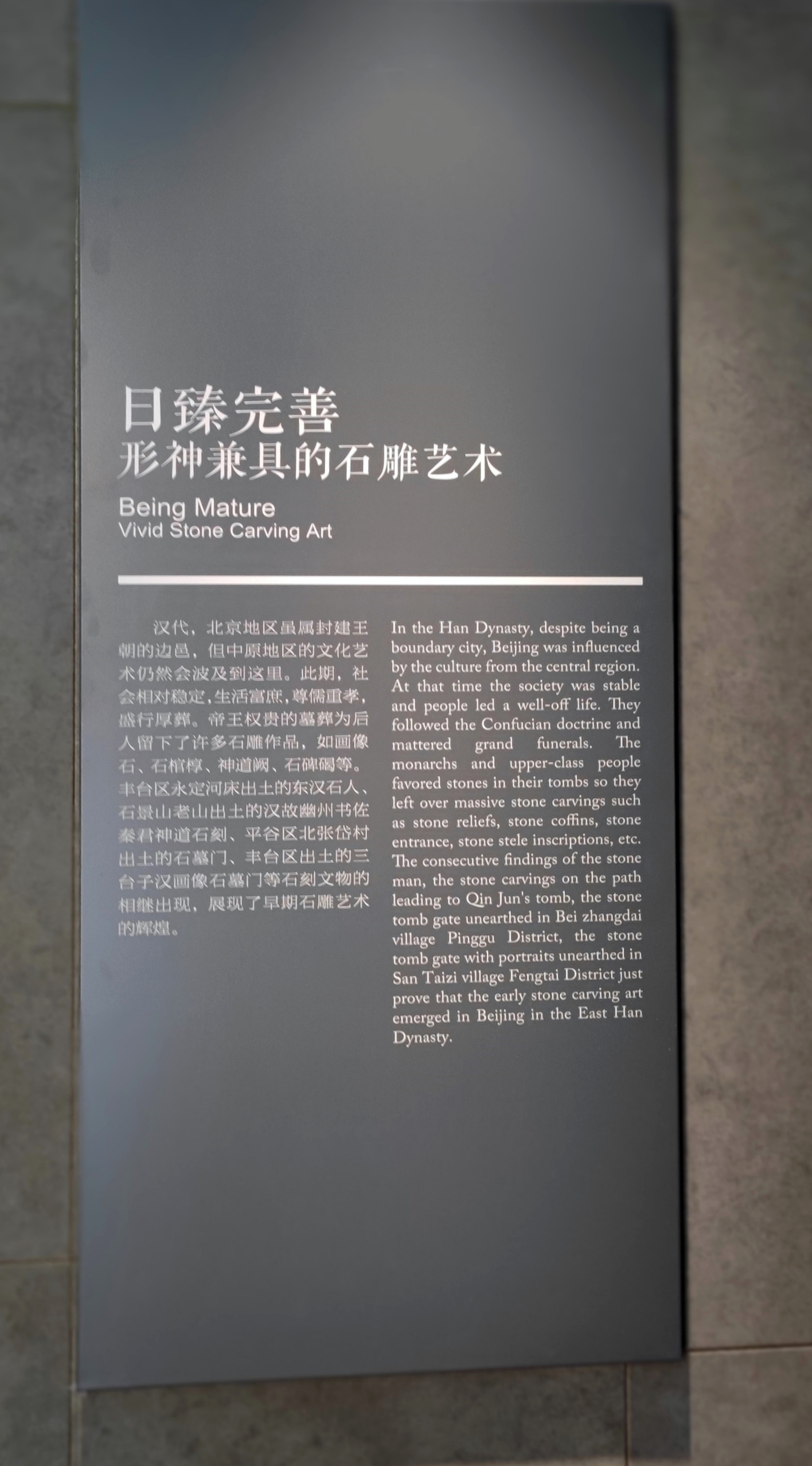

日臻完善–形神兼具的石雕艺术

汉代,北京地区虽属封建王朝的边员,但中原地区的文化艺术仍然会波及到这里。此期,社会相对稳定,生活富庶,尊儒重孝,推行厚葬、帝王权贵的墓葬为后人留下了许多石雕作品,如画像石、石棺椁、神道阙、石碑等。 丰台区永定河床出土的东汉石人, 石景山老山出土的汉故幽州书佐泰君神道石刻、平谷区北张岱村出土的石墓门、丰台区出土的三台子汉画像石墓门等石刻文物的相继出现,展现了早期石雕艺术。

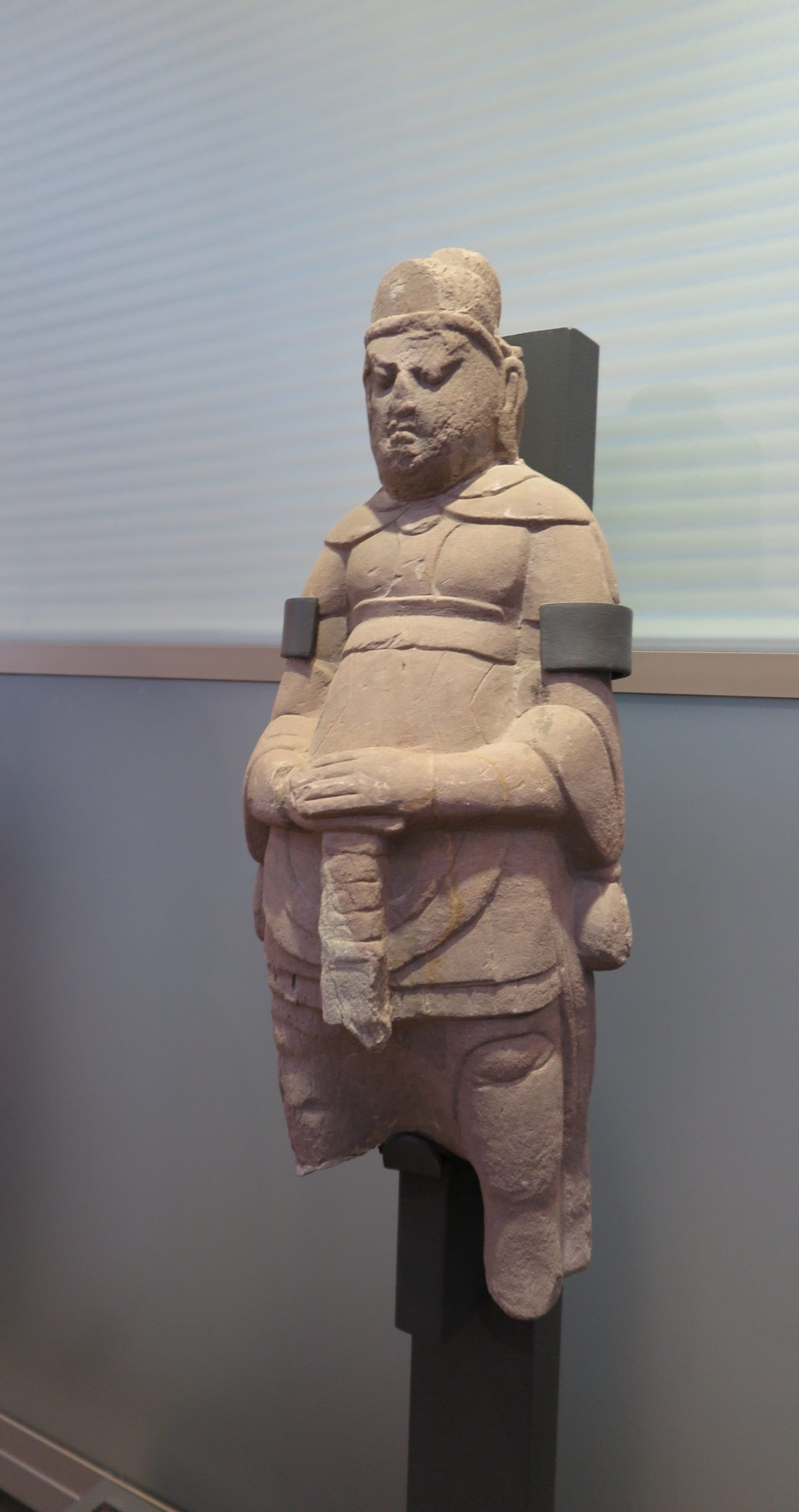

东汉石人

东汉时期的石雕,身高150厘米,胸宽50厘米,出土于丰台区永定河河床内。立姿、青石质,头戴网状幛,身着交领宽袖长袍,双手拱于胸前,捧持一盾形物。雕工朴拙,背部腰以下未经斧斫。

“薛仁贵征东”故事刻石

明(1638-1644) ,五幅屏式嵌墙刻石,通宽210、高49.5、厚均8 厘米。每屏为一个单元,上下分四栏,上三栏雕刻故事情节,底栏均雕不同方向的狮子造型,框下再雕以宝相花卉。背铭镌刻诗文两首, 提及“应梦贤臣”、“薛礼白袍”、“白袍救驾”、“九天玄女”、“淤泥河救主”、“唐太宗”、“白虎星”、“雪花骢”等等。此刻石是民间石刻的珍品。

唐 翼兽

NO:36 Stone Winged Beast 1335

唐(618-907)。高140、长79、宽70厘米。圆雕手法、三角形躯、 半兽半鸮,前爪似兽,后爪为鸮,鼓腹蹲踞,颔下胡须,披发于后,身生双翼,1982年出土于丰台区王佐乡刘太庄,专家推测为史思明墓神道石像生。该唐代石翼兽为迄今为止,北京地区年代最早、墓主等级最高的石雕。

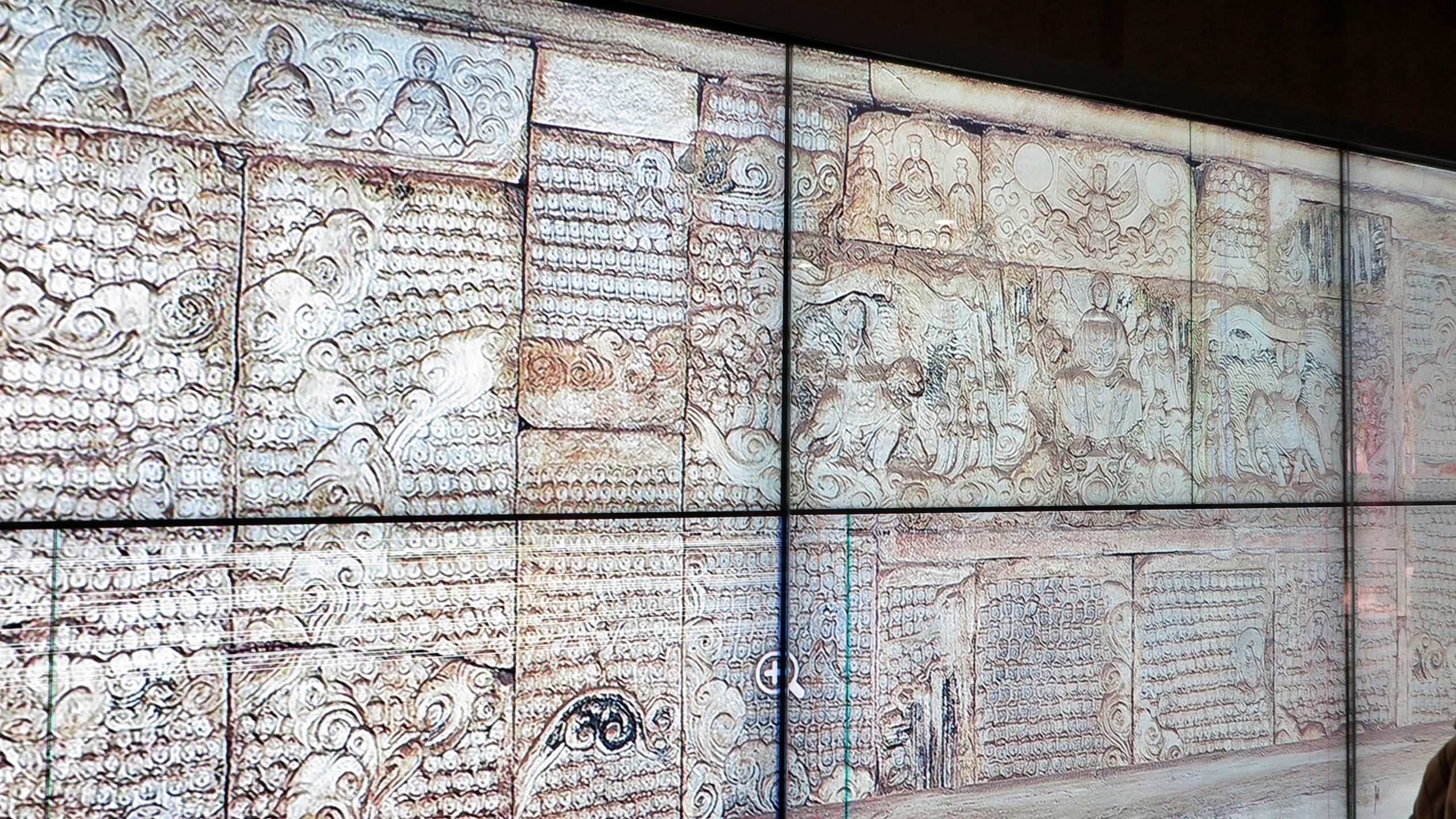

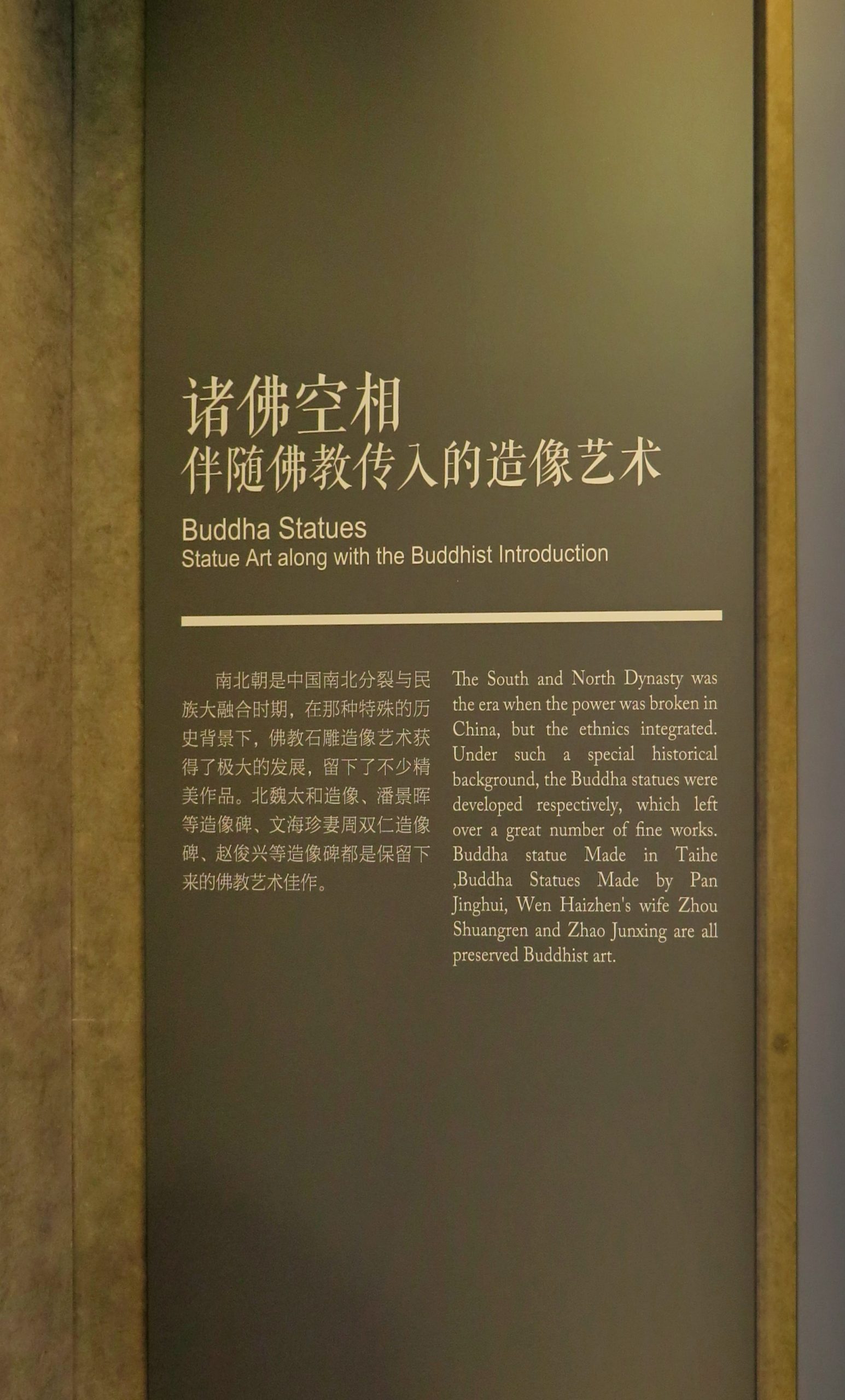

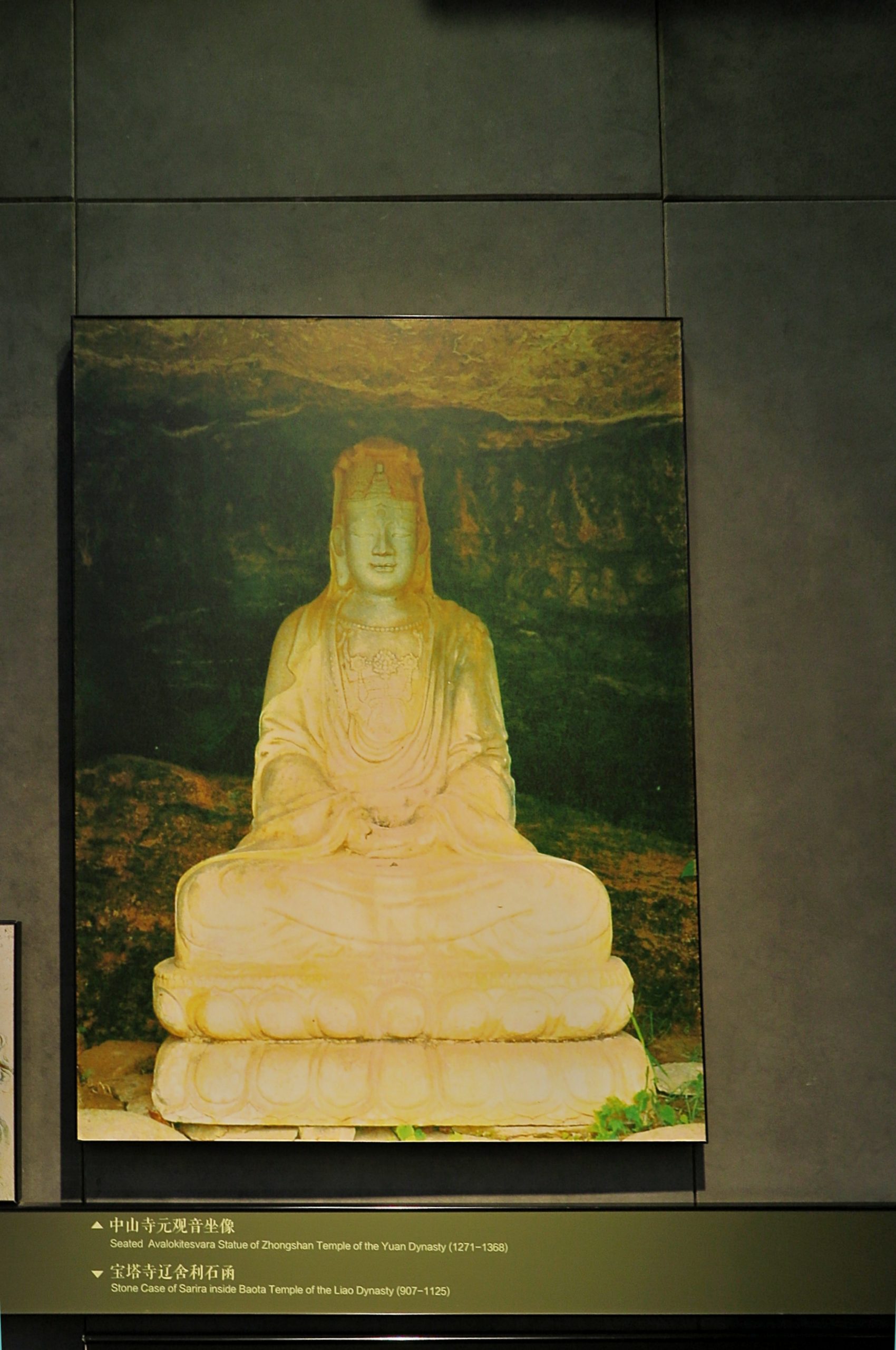

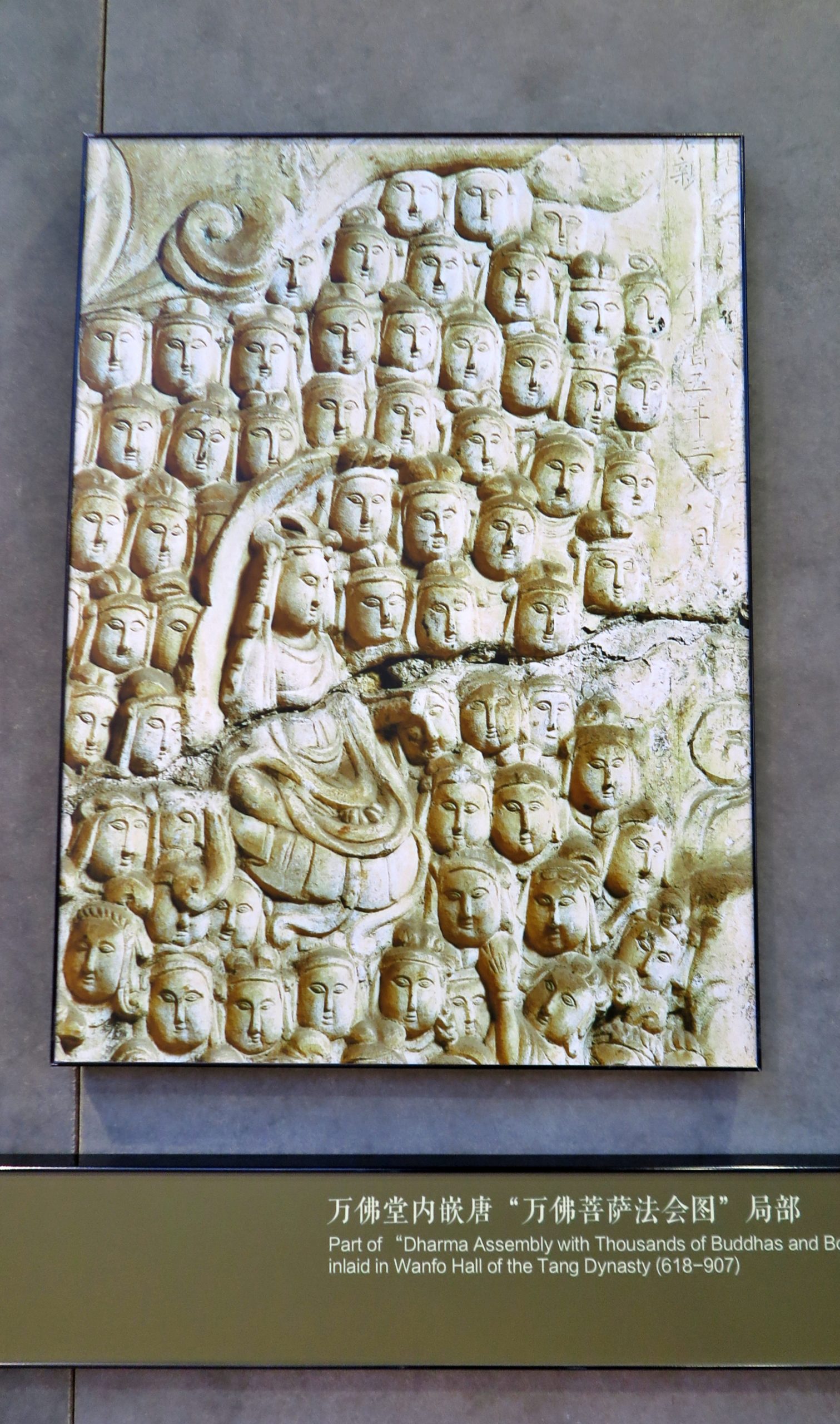

诸佛空相 伴随佛教传入的造像艺术

Buddha Statues

Statue Art along with the Buddhist Introduction

南北朝是中国南北分裂与民族大融合时期,在那种特殊的历史背景下,佛教石雕造像艺术获得了极大的发展,留下了不少精 美作品。北魏太和造像、潘景晖等造像碑、文海珍妻周双仁造像碑、赵俊兴等造像碑都是保留下来的佛教艺术佳作。

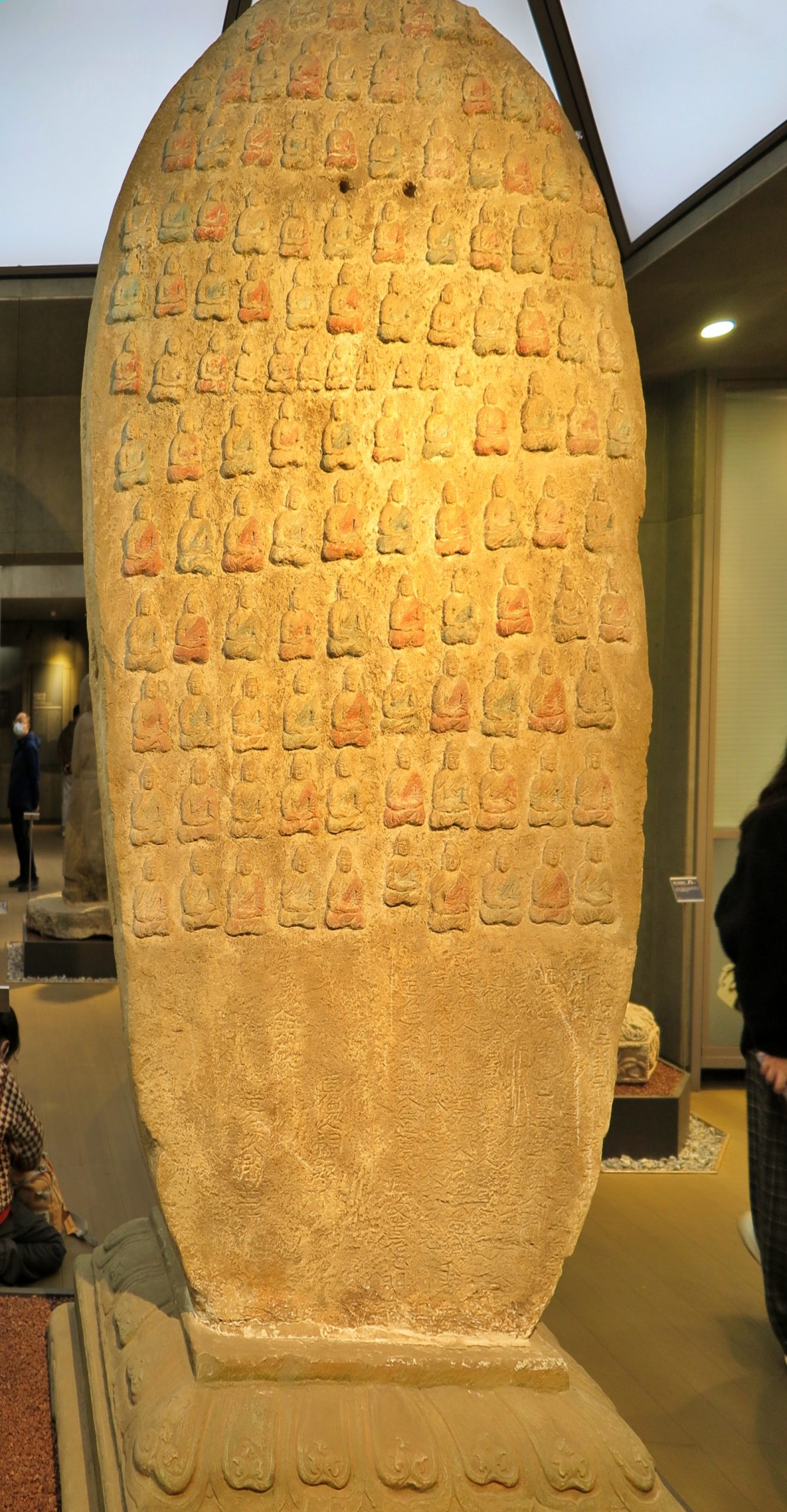

北魏太和造像(复制品)

Buddha Statue in the Taihe Reign, Northern Wei Dynasty (Replica) 藏品号:0944

北魏太和二十三年(499)

通高225厘米

又称“阎惠端造像”。背屏式、高浮雕,主尊释迦摩尼为“等身像”高165厘米。正面雕一佛二菩萨,背面雕化佛124尊,下部是题记及捐资人名.佛螺发跣足,施无畏触地印。两侧胁侍菩萨高仅50厘米,衬托主尊高大。原有着彩,今以剥蚀殆尽。造像原在海淀区车耳营,1998年失窃,半年后追回,已被损坏,修复后,先后在北京石刻艺术博物馆与首都博物馆展陈。

武周造像

Statue of Wuzhou Period

唐武周时期(690-705) 。高70、宽46、厚18.5厘米。正面剔地开龛,龛内起凸雕一佛二僧二菩萨,佛踞金刚座上,身披袈裟右袒, 施无畏与愿印。高肉髻,方颐广额,宽肩窄背。阿南迦叶、观音普贤、足凳莲台、侍立两侧。佛菩萨项带背光。下部雕二狮护法。左右侧及背面镌刻题记,文中多有则天造字,如“国”、“年”、“月”、“日”等。 征集自河北。

赵俊兴等造像碑(复制品)

Statue Stele Made by Zhao Junxing and others (Replica)

东魏天平三年(536)四月 残高 140、宽57、厚 22厘米,碑首、座俱失,今座后配。开龛剔地起凸雕一 佛二菩萨,佛施无谓和与愿印,龛左、右、上部线刻花饰, 顶部双龙缠绕,两侧及下部刻题记。碑阴上方镌佛像一躯,两侧和下方线刻供养人及题名。碑身两侧均线刻供养人画像和題名。该造像碑为传世品,1985年由首都博物馆调拨。该碑系赵俊兴等一百余人为祝皇帝万岁、国泰民安、五谷丰登,出现太平盛世而造。

这件造像碑呈圭形,正面开龛(音刊),浮雕一佛二菩萨像。主尊跏跌(音加夫)坐姿,左右手分别结施与印、施无畏印。面形长圆,脖颈细长,头部有莲瓣装饰的头光。身着双领下垂式袈裟,袈裟下摆悬于左肘。衣纹呈阶梯式分布,颇具装饰性。二菩萨立于仰莲座上,头戴花冠,身着长裙,胸前饰交叉式璎络。体现了东魏佛像承前启后的鲜明特点。

朱清郎造像碑残座(复制品)

Remained Statue Base Made by Zhu Qinglang (Replica)

北齐天保二年(551)七月。高63、宽94、厚54厘米像主朱清郎,暑衔为邺县令。该座系传世藏品,来源不 详,1985 年由北京市文物工作队调拨至北京石刻艺术博物馆。张文通,暑衔为南阳太守,皆为今河南省地。0506

北齐文海珍妻造像碑

北齐时期的石雕,碑形,螭首,座佚,高133厘米,宽64厘米,厚14厘米。碑首中部刻一小佛龛,镌二佛并坐像,二佛像面目均漫漶不清,其中左侧佛像头部上方残缺,二手亦有残缺。碑身上方中部雕一佛龛,龛内镌一佛四菩萨共五尊造像。佛居中而坐,二手均有残缺。佛像两旁各镌二尊胁侍菩萨立像。龛下方中间刻一方座,座两侧各镌一立人像。座下方镌有二狮子相向而立。碑身左侧正书“大都邑主文士□”七字。背面刻造像题记四列,82行,首题“文海珍妻周双仁并劝邑义七十一人等造像记”。馆藏品。

雕花八棱经幢构件

Component of Octagonal Dharani Pillar

NO:49

辽(916–1125)。底径67、上径48、高 25、每面宽 28 厘米。经 幢构件八棱形,顶部起素面圖合,肩部浮雕宝相花,四面开光、内雕伎乐飞天,另四面素面无纹饰。馆藏品。1030

韦陀像 Skanda Statue

五代(907-960)。残高67、宽25、厚21 厘米。头束战巾,双手拄鞭,左手在上,右手在下。胸前束裙, 披肩于背,袍袖下垂,衣纹做阴线刻。该石像意态安详,现眼观鼻、鼻观心之象。双腿下部残缺,红砂岩质地。 馆藏品。1071

天王像

Statue of Buddhist Deva King 1019

宋(960-1279)。宽74、残高120、厚42厘米。身着明光铠,高束发,双腿残断,左手屈肘,有所执持, 右手拄腰,五指分开。披肩、束腰、护心镜、蔽黻fù、战裙、护膝,齐备。该相面部骨骼突出,牛眼蒜鼻,方颐大口。鱼子石质地。馆藏品。

弥勒造像

Statue of Maitreya

五代(907-960)。高126、宽55、厚43厘米。佛披袈裟,腰间束带,双足垂地,坐于宝座之上。螺发圆领,面容安详,鼻直口方,双耳垂肩,双目微合,嘴角微挑。 左手手心朝下自然下垂,右手褪于袖中。宝座镂空雕,四角力士托举,壶门内浮雕伎乐天等。此为天官弥勒造像, 红砂岩质地。2000年3月征集于天安门管理处。0976

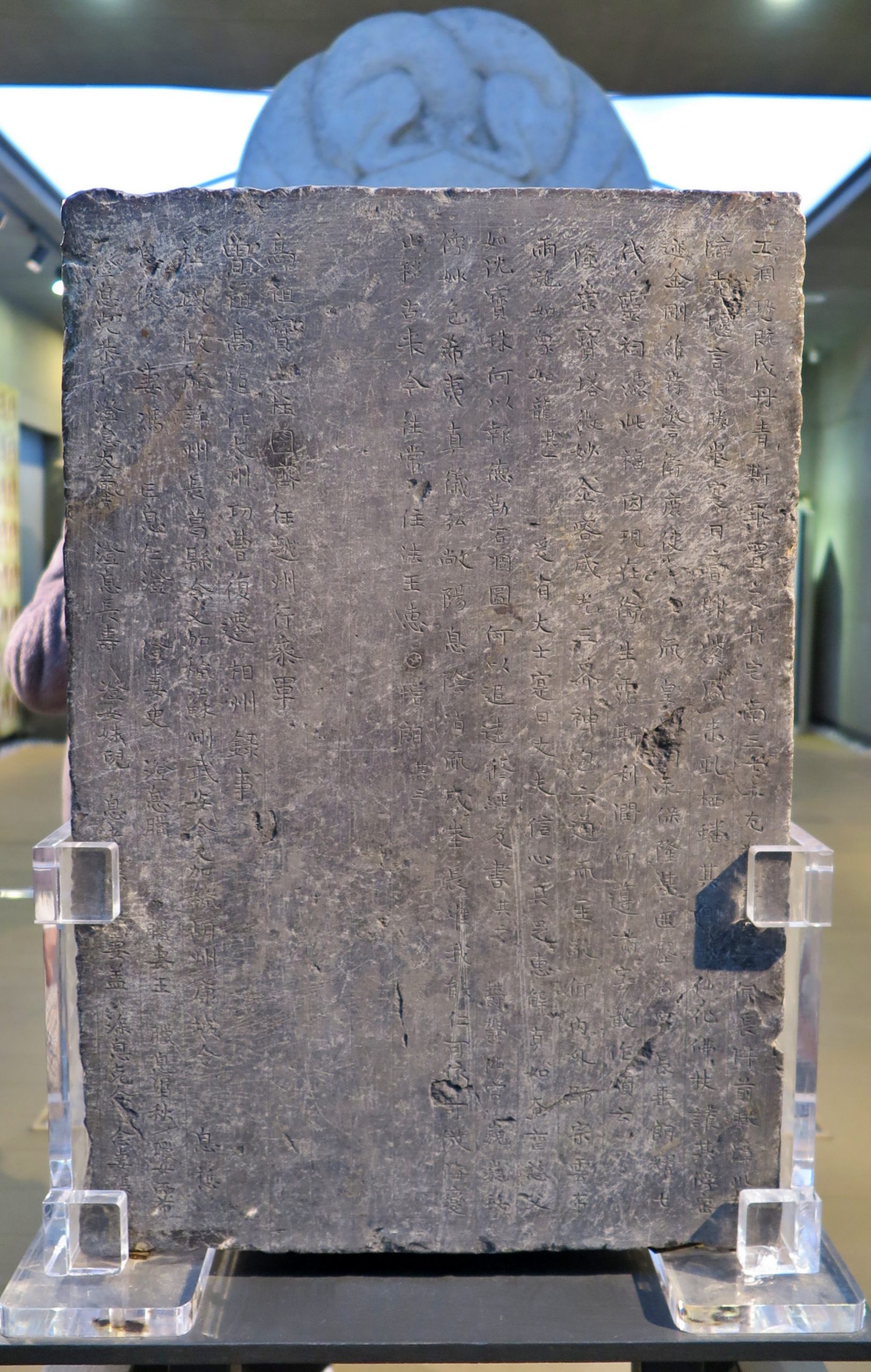

潘景晖等造像碑

Statue Stele Made by Pan Jinghui and Others NO:34

北齐天统五年(569)四月,卞印建。螭首,补配方座,首身202、 宽 112、厚 30.5 厘米。碑身联额开龛内雕一佛二菩萨二兽,佛跣足立方座上,大衣披肩,头顶花冠,胸前饰璎珞,施无谓与愿印。两翼雕 胁侍立于莲座上,座前雕蹲狮护法。主尊采用高浮雕手法。该碑为袁世凯旧藏,袁氏获于彰德(今河南安阳),运至中南海收藏。1985年由首都博物馆调拨石刻馆。0843

宝塔寺塔佛造像

Buddha Statue of Baota Temple

NO:30

明(1368-1644)。高66、宽124、最厚29厘米。三塔夹两佛并立于莲花座上,方塔重檐正面开双扇龛门,宝珠顶、莲花屋面。二佛结跏趺 jiā fū坐于各自的莲座上,大衣披肩,胸前束裙,螺发顶严,右侧佛做禅定与愿印,左侧佛双手结禅定印。此造像原在西城区宝塔寺中,宝塔寺塔为六角楼阁式,此石原应六件,贴砌塔身,上世纪50年代拆塔时保存下来。0047

元 通玄观住持李志真镌造真武像题记

Inscription of the Building of Emperor Zhenwu’s Statue.

元(1271–1368) 题记镌刻于真武石坐像背限处,宽 58、高15厘米。记文有“通玄观住持提点李志真”、“合工镌造”、“采石局副使”等人名言职,对于研究元代石刻造像有一定的价值。

佛头 Head of Buddha

元(1271–1368)。残高57、宽35、厚35 厘米。高肉髻,顶严宝珠,丰额广颐,鼻直口方,柳叶眉,莲花眼,人中凹痕,鼻梁断残,双耳垂肩亦断残。馆藏品。1064

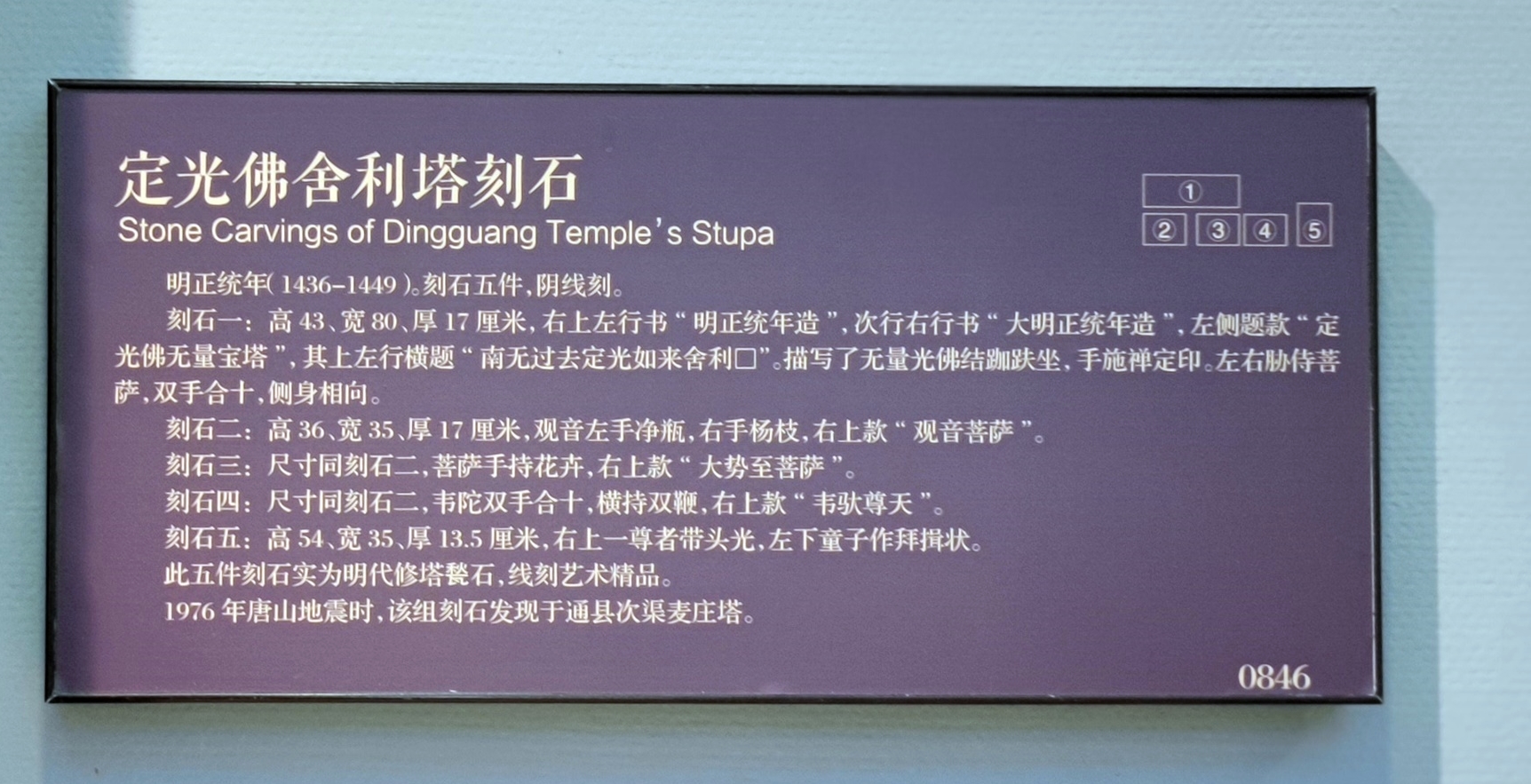

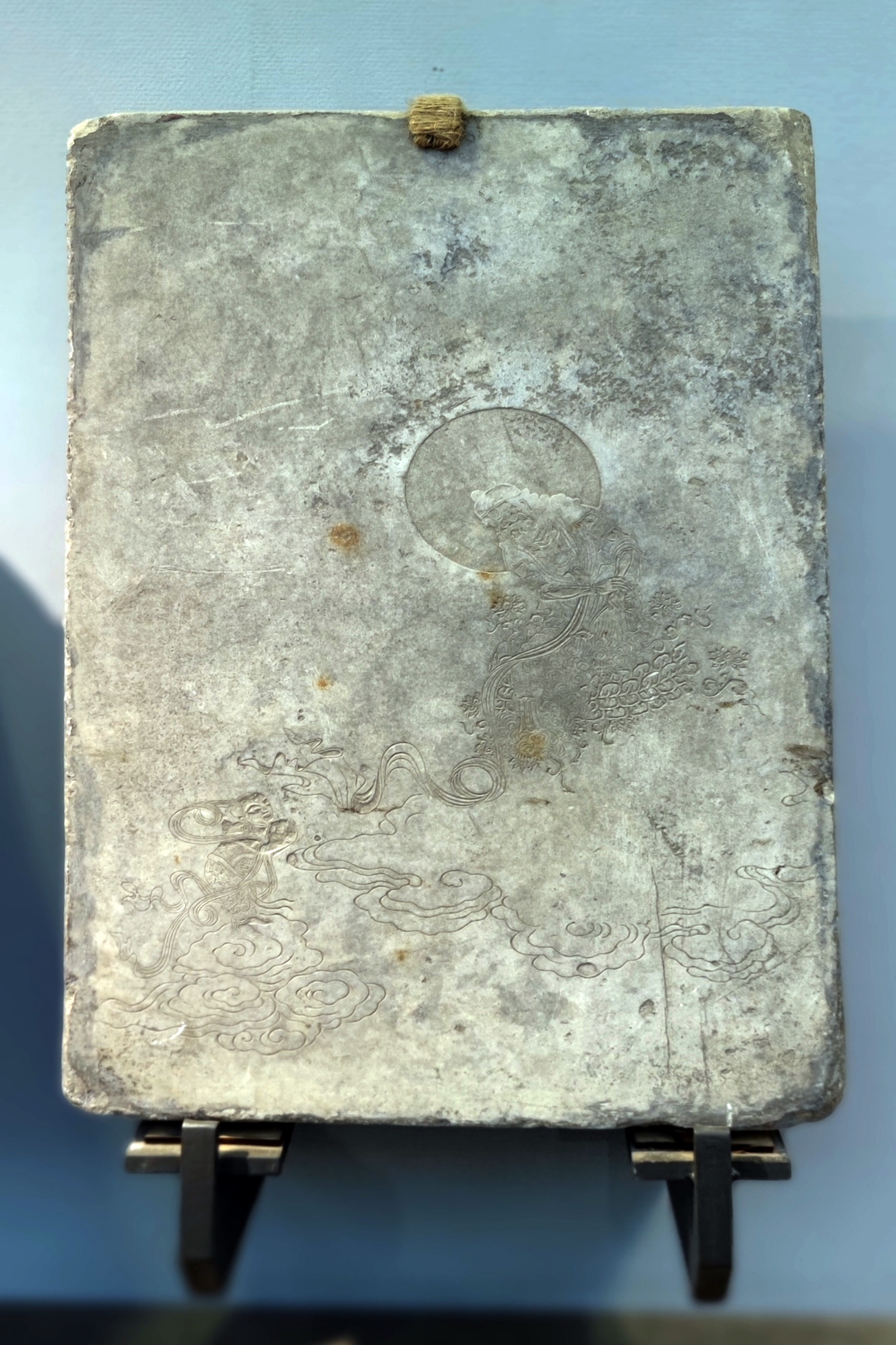

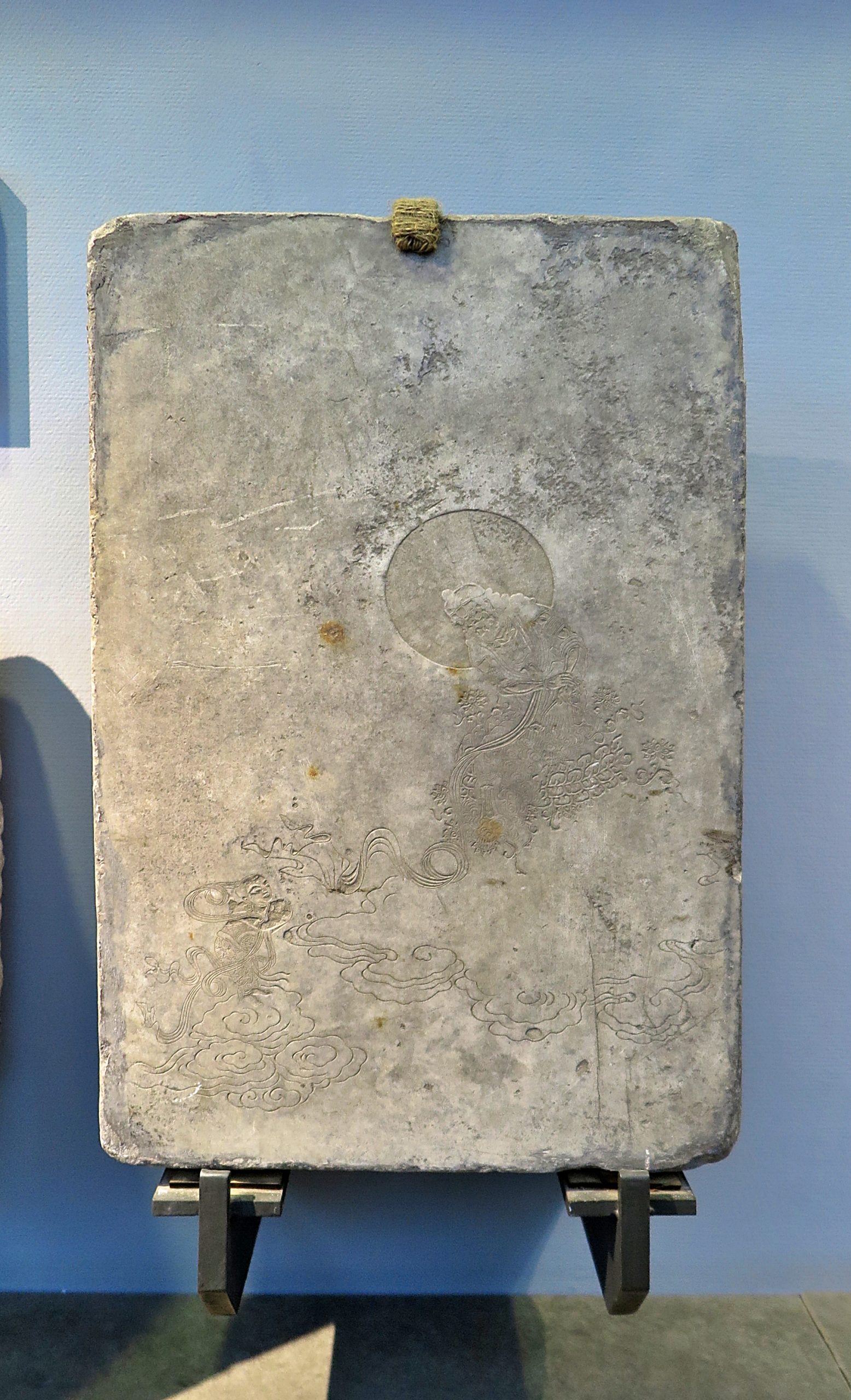

明正统年(1436-1449) 定光佛舍利塔刻石 刻石五件,阴线刻。

Stone Carvings of Dingguang Temple’s Stupa。

- 刻石一:高43、宽80、厚17厘米,右上左行书“明正统造”,次行右行书“大明正统造”,左侧题款“定光佛无量宝塔”,其上左行横题“南无过去定光如来舍利口”。描写了无量光佛结跏趺坐,手施禅定印。左右胁侍菩萨,双手合十,侧身相向。

- 刻石二:高36、宽35、厚17厘米,观音左手净瓶,右手杨枝,右上款“观音菩萨”。

- 刻石三:尺寸同刻石二,菩萨手持花卉,右上款“大势至菩萨”。

- 刻石四:尺寸同刻石二,韦陀双手合十,横持双鞭,右上款“韦驮尊天”。

- 刻石五:高54、宽35、厚13.5厘米,右上一尊者带头光,左下童子作拜揖状。

此五件刻石实为明代修塔石,线刻艺术精品。

1976年唐山地震时,该组刻石发现于通县次渠麦庄塔。

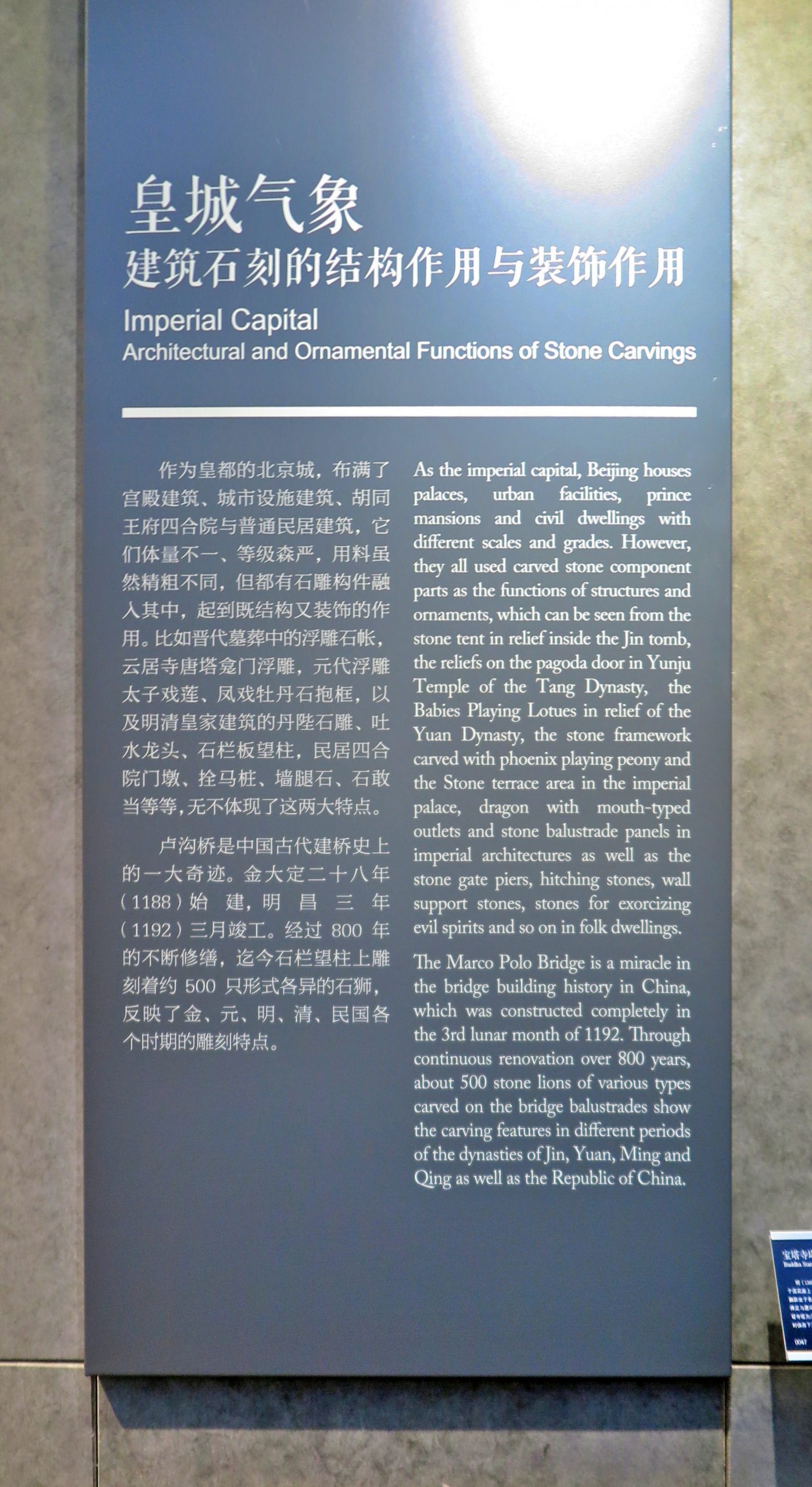

皇城气象

建筑石刻的结构作用与装饰作用

Imperial Capital

Architectural and Ornamental Functions of Stone Carvings

作为皇都的北京城,布满了宫殿建筑,城市设施建筑、胡同王府四合院与普通民居建筑,它们体量不一,等级森严,用料虽然精粗不同,但都有石雕构件融入其中,起到既结构又装饰的作 用。比如晉代墓葬中的浮雕石帐, 云居寺唐塔龛门浮雕,元代浮雕太子戏莲、凤戏牡丹石抱框,以及明清皇家建筑的丹陛石雕,吐水龙头、石栏板望柱,民居四合院门墩、拴马桩、墙腿石、石敢当等等,无不体现了这两大特点。

卢沟桥是中国古代建桥史上的一大奇迹。金大定二十八年 (1188)始建,明昌三年 (1192)三月竣工,经过800年的不断修缮。迄今石栏望柱上难刻着约 500 只形式各异的石狮,反映了金、元、明、清、民国各个时期的雕刻特点。

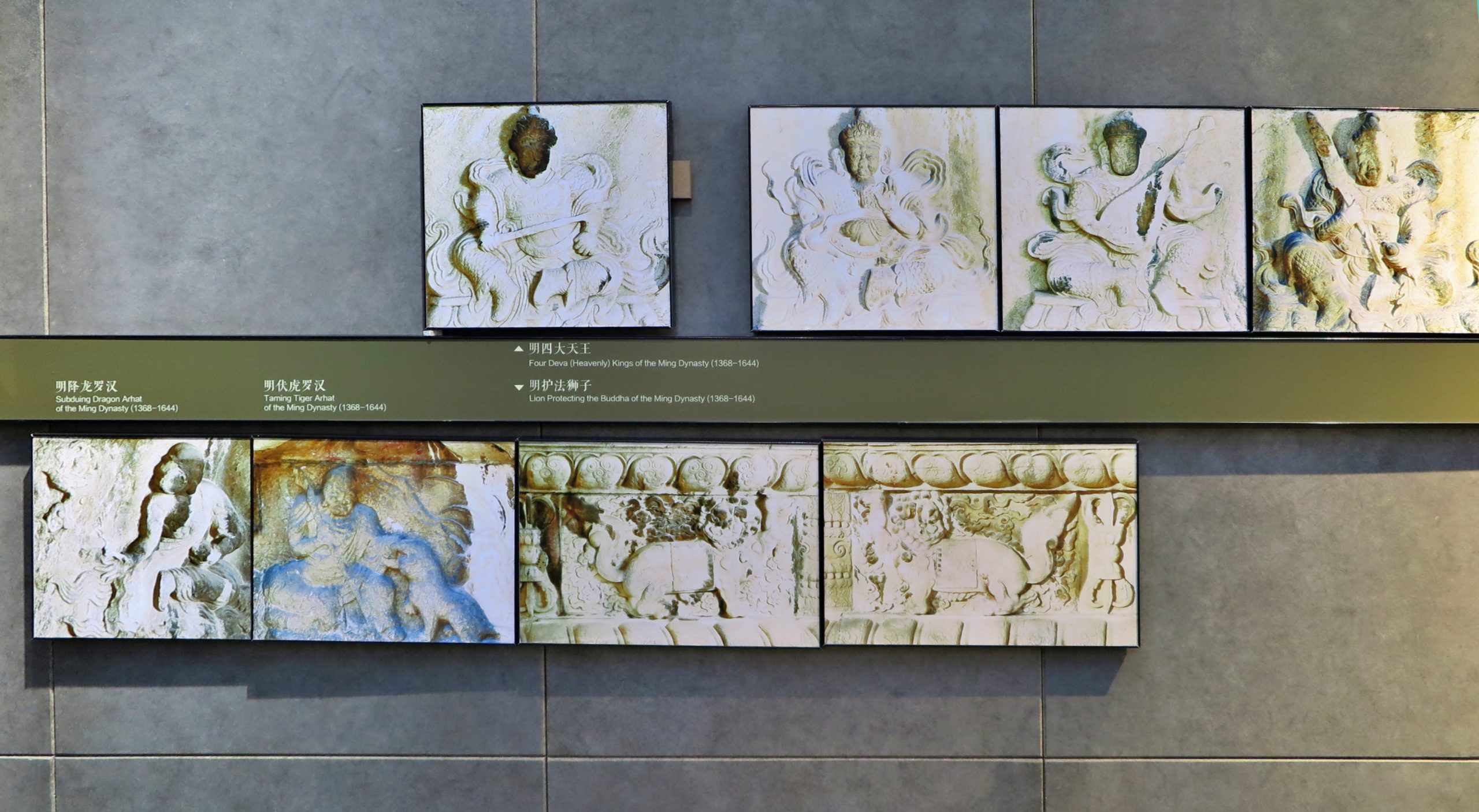

建筑石刻的结构作用与装饰作用

雕朱雀石板

Stone Board Engraved with A Couple of Rose Finches

北朝 (386-581)。高64、通宽95、厚12厘米。石板 浮雕朱雀一对,相向立。朱雀舞动双翼,一爪抬起一爪着地,造型优美,动感强烈。征集品。1052

雕夜叉石板

Stone Board Engraved with Yaksha NO:40

高70、宽130、厚12厘米。浮雕夜叉石板,石板横式,居中磨薄成孔。起凸雕两夜叉。夜叉屈肢相向立,面露狰狞之色,张嘴抵舌, 鼓目拧眉,背饰飞羽。一夜叉手持兵器,一夜叉裸露身体。石板以火焰宝珠、宝相花卉为底纹突出了画面的主题,两夜叉又通过不同的姿势和装饰等细节,塑造了各自的特性。传世品,年代待定。0350

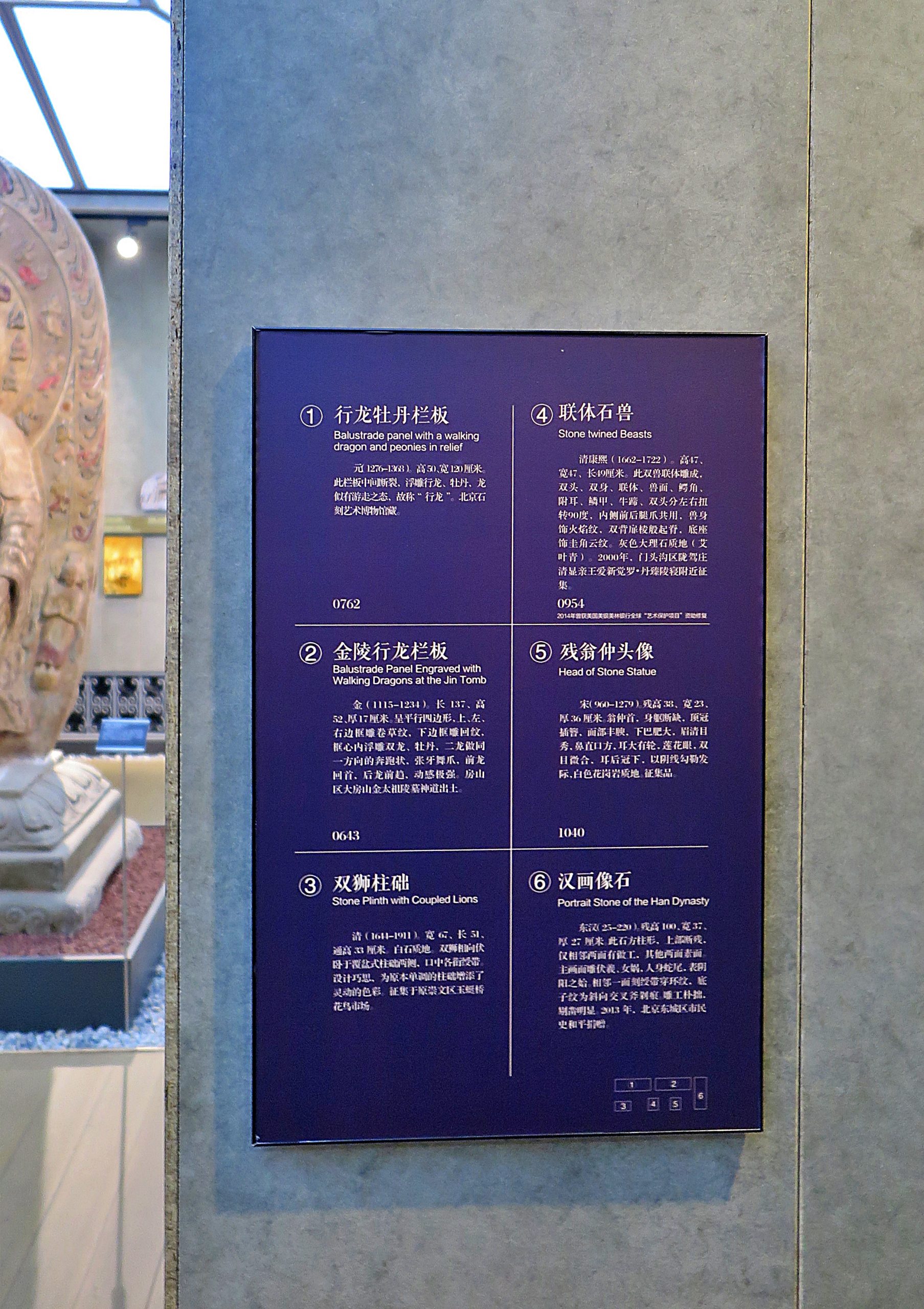

残翁仲头像

Head of Stone Statue

宋(960-1279) 残高38、寬23、厚36厘米。翁仲首, 身躯断缺, 顶冠,插簪, 面部丰腴, 下巴肥大, 眉清目秀, 鼻直口方, 耳大有轮,莲花眼, 双目微合, 耳后冠下, 以阴线勾勒发际, 白色花岗岩质地。征集品。

行龙牡丹栏板 Balustrade panel with a walking dragon and peonies in relief

元(1276-1368)。高50、寬120厘米。 此栏板中间断裂,浮雕行龙、牡丹、龙似有游走之态,故称“行龙”。北京石刻艺术博物馆藏。

金陵行龙栏板

Balustrade Panel Engraved with Walking Dragons at the Jin Tomb

金(1115-1234)长137、高 52、厚17厘米。呈平行四边形,上、左、 右边框啡卷草纹,下边框难回纹, 框心内浮雕双龙、牡丹、二龙做同一方向的奔跑状,张牙舞爪,前龙回首,后龙前趋、动感极强。房山区大房山金太祖陵墓神道出土。

双狮柱础

Stone Plinth with Coupled Lions

清(1641-1911) 宽67, 长51, 通高33厘米。白石质地,双狮相向伏卧于覆盆式柱础两侧,口中各衔绶带,设计巧思、为原本单调的础柱增添了灵动的色彩、征集于原崇文区玉庭桥花鸟市场。

汉画像石

Portrait Stone of the Han Dynasty

东汉(25-220) 残高100、宽37、 厚27厘米。此石方柱形,上部断线。仅相邻两面有做工,其他两面素面。主画面雕伏義,女娲、人身蛇尾,表明阳之始,相邻一面刻绶带穿环纹,底干纹为斜向交叉斧刴痕,雕工朴拙。剔凿明显。2013年,北京东城区市民史和平捐赠。

唐(618-907) 石犀牛

Stone Rhinoceros。

长54、宽23、高28 厘米,大理石质地,上世纪7、80年代出土于丰台区永定河床淤沙之中,后征集到石刻馆。该牛整石雕琢,脖颈粗壮,牛首低垂,巨吻触地,双耳前附,尾稍盘曲,四蹄肥硕,腿部镂空, 错步而趋。额顶上下双角,身饰锦铺甲胄,虽体小而颇显威猛,固若磐石而蠢蠢欲动。

金卢沟桥桥头狮

法源寺唐莲花柱础

金陵神路石阶栏板坐龙

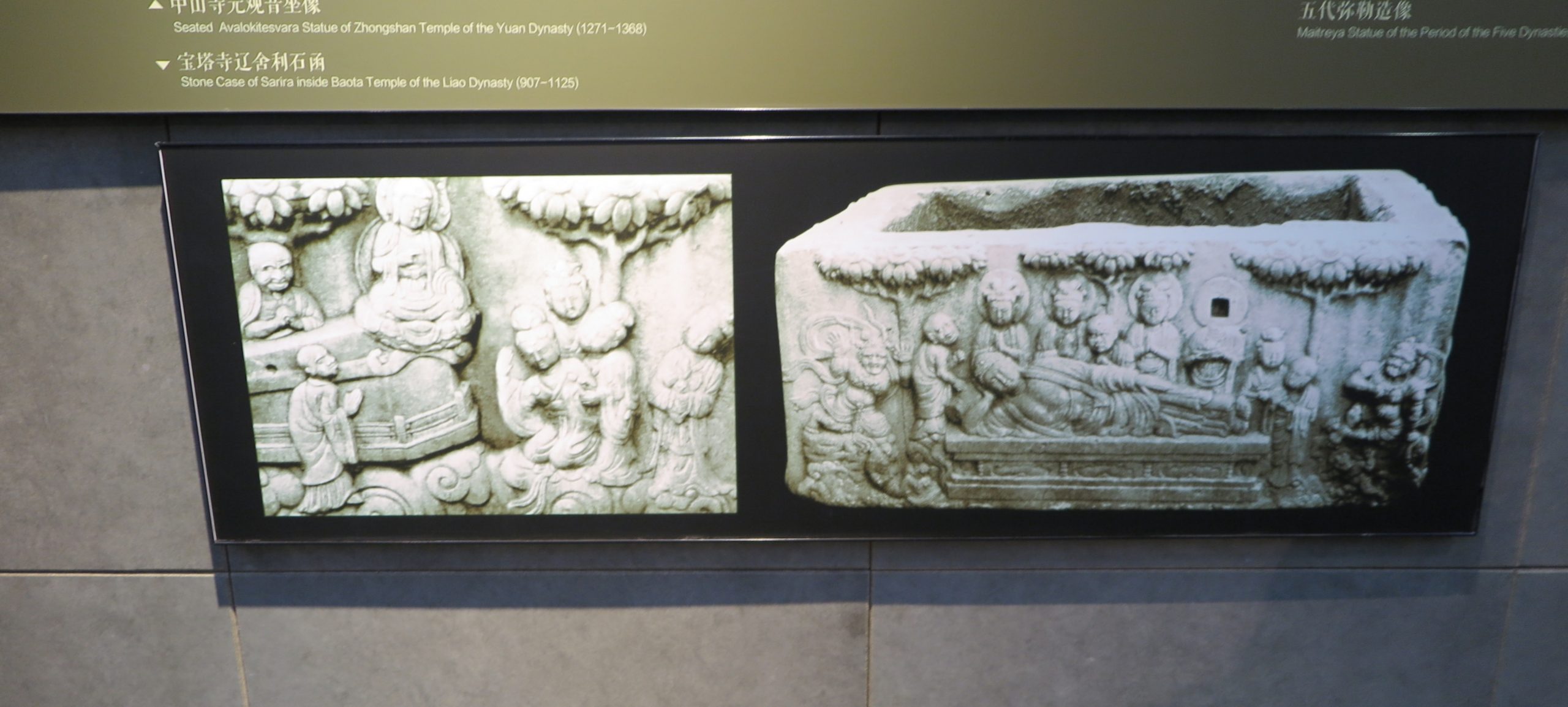

Maitreya Statue of the Period of the Five Dynasties

![[临渊阁]天地一家春](https://www.antiquekeeper.ca/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Asian-Art-Wallpaper-Painting3-6-3.jpg)