提要

本文嘗試以物質文化的視角切入,省思學界考察永宣款雕漆的器物鑑定模式。 首先,透過重組主要墓例之出土遺物及傳世品,梳理宋元時期的雕漆工藝。江(蘇) 浙(江)一帶自北宋已是重要的漆器生產及消費區域;宋室南遷臨安(今杭州)後,政治與文化重心之南移今浙江的漆作傳統地位凸顯,影響延及元至明初。其次,透過重新檢視永樂朝致日國書器群,並藉助多重標準及證據,整合明初(1368-1435) 官方式樣,為最後結合明初禮制沿革的情境,分析剔紅漆器在內廷器用意涵建立一個平台。

國書清單及傳世品幾清一色為紅,反映出相對於別為主軸的幾何抽象紋飾,朱明皇室似更青睞運用厚漆深雕手法的寫實性紋樣。花烏和人物故事裝飾主題,均體現了匠人在官方定樣中沿襲前代的風格和工藝表現。明初剔紅器高度整飭的朱髹用色和官方式樣,不僅是明廷帝王品位以及器用禮制的表徵,更以政治國禮被多批遣送日本,成為室町足利幕府唐物收藏的重要展示道具之一。

關鍵詞:宋元時期、明初、剔紅器、江浙傳統、官方式樣、器用禮制

一、前言

在商業文化與文物市場空前繁盛的晚明,文士對於各類器物之品鑑,偏好復古,若以雕漆器【1】為例,則宋剔為上。其次,筆記關於永樂款的剔紅漆器,普遍冠於「果園廠製」,認為永宣時期的剔紅雖不及宋器古舊,但其價幾與宋埒liè,且「比元作者張成楊茂劍環香草之式,似為過之」【2】。透過書寫筆記,江南文人將見聞所及流通於市的宋(960-1279)、元(1271-1368)和明代(1368-1644)漆器進行對比,並認為宋代,明初之制更符合他們的雅尚。然而,此等品評的依據何在?能否在實物方面得以檢驗呢?

宋元漆器的研究目前集中針對傳世品和出土器物之整理,以及相關工藝門類之介紹。現存宋代雕漆器以早期古渡日本的公私收藏為主。自上世紀五十年代以來,在考古發掘帶動下,地下材料相繼出土為研究注入新動力。在七十年代,曾任職於美國弗利爾美術館(Freer Gallery of Art)的梁獻章(Hin-Cheung Lovell) 女史就一九六七至一九七〇年陸續入藏於該館的五件宋代素色漆器為著眼點,檢視五十至七十年代宋元時期出土的素色漆器,如淮安楊廟鎮、無錫、杭州老和山等,指出漆工藝與同時代的陶工、金工之間的緊密關聯。【3】” 周功鑫女史後來撰文回顧六十至八十年代的考古出土材料,大致歸納出宋代不同漆藝門類之新發展【4】。 最近,任職於江蘇常州市博物館的陳晶女史,在全面掌握第一手考古實物材料的前提下,對唐 (618-907)、五代(907-979)、宋、金(1115-1234)和元代出土漆器的朱書銘款進行解讀,分析不同時代、區域的漆作坊及其消費網絡【5】。

明代漆器研究偏重雕漆工藝。針對晚明筆記文獻中時常提及官方漆作「果園廠」之信息,Fritz Low-Beer【6】 、朱家溍【7】、王世襄【8】、吳鳳培【9】等學人認為永宣年間的剔紅器由明成祖朱棣(1360-1424)遷都北京後在宮中設立的「果園廠」,即專治漆作的官方機構承擔製作。然而,索予明【10】、 Sir Harry Gamer【11】、 蔡芬【12】、李經澤【13】先後對漆作和永樂朝(1403-1424)遷都之聯繫進行文獻考證,對京城果園廠提出各自的質疑,傾向於認為十五世紀早期的雕漆器是在江浙地區成造。 雕漆的工藝考察已大致形成共識,明初的官用雕漆器幾乎全是剔紅,漆層普遍堆厚,採用深浮【14】 雕,拋光打磨仔細,朱面間有黑線,露黃漆地。 Garner 採集私人收藏的破損明初作品的漆層切口進行科學檢測,藉助顯微鏡顯示出漆地的層數與厚度,並且用化工手段檢測出漆質的成份元素,為剔紅器的工藝分析提供關鍵參考【15】。

其次,從明初雕漆器的程式化圖樣,可能反映內廷對官方用器之管控及其禮制意涵。 Garner以弗利爾美術館和Löw-Beer各自收藏的十五世紀初人物故事紋剔紅漆盒為例,指出二者紋樣相近,皆以松樹、亭臺樓閣、人物配置的構圖清楚顯示相同的圖樣來源。他推測嚴密控管明初雕漆器的主題和式樣的頒佈,應與內府御用監之運作休戚相關【16】。緊循前人思路,謝玉珍以沐英墓出土的青花瓷為切入點,探討明初官用瓷器、漆器人物紋背後的意涵。謝氏將明初官方用器上的人物紋細分為三大類,並聯繫元明之際流行的雜劇情節分析器紋組合的圖像志,提供不少富參考價值的文獻和圖像資料。【17】” 但是,受研究主題所限,謝氏並未觀照人物紋之外的其他紋樣。

當今學界對於宋元漆工,以及明初作品的關注仍持續不輟,卻鮮見跨越朝代更迭的比較研究。涉及雕漆器的探討多年以來受到晚明文人筆記話語之影響,止於刻款鑑定、匠人作坊等議題,迄今尚缺乏整體、綜合性的討論。多位學者曾先後撰文【18】,試圖對比刻款位置、書風驗明剔紅器永宣年款之真偽,釐清兩者的時代關係, 均缺乏實質性突破。 明惠宗(朱允炆,1377-?)、宣宗(朱瞻基,1399-1435) 帝詐短促,雕漆經年累月的製作週期很有可能先後跨越不同年號。是故,微觀鑑定模式不僅容易陷入循環論證的窠臼,而且容易忽視永宣器的風格接續及器用流通。另外,傳世品及遣日國書清單者幾乎清一色為剔紅器,此現象或非出於偶然,值得深入探討【19】。本研究受到物質文化視角之啟發,在反思前人研究的基礎上,試圖對明初雕漆的風格和器用情境提供更有效的分析視角。「明初」在此界定為洪武至宣德(1368-1435)時期。透過全面檢視這一時期的官用剔紅器,不難發現在器型、紋樣與宋元作品存在較明顯的傳承淵源,如楊明為《髹飾錄》作序云:「今之工法, 以唐為古格,以宋元為通法。」【20】另一方面,在明廷的嚴格管控之下,這批剔紅器呈現出高度模式化的視覺效果又迥異於前代。這種差異應該如何在器用脈絡中去尋求解釋呢?由此出發,本文首先結合考古出土及傳世品,簡略回顧宋元時期的雕漆工藝。其次,在重新檢視永樂朝國書清單器群的基礎上,仰賴多重證據作為標準,整合明初剔紅器的官方式樣。最後,結合明初帝王的禮制沿革背景,分析剔紅器在內廷的器用意涵。

物珍品大系-元明漆器》,20。

二、宋元雕漆工藝及其江浙傳統

(一)考古出土

本節透過大致梳理宋元之際雕漆的風格和工藝特徵,以期與明初官方作品進行比較。經科學發的宋元雕漆器極為有限,與之相關的大量素漆器可作相應補充。 自上世紀五十年代以來,各宋墓主要出土逾二百件漆器,絕大多數為素漆者,茲同列入下表:

表一、宋元墓例主要出土漆器(製作時間:2016年8月22日)

| 出土地點 | 紀年 | 出土器物 | 朱書、尺寸(公分) | 資料出處 |

| 江蘇淮安 | M1 嘉佑五年(1060 ), M2紹 聖元年(1094) | 素漆器共72件; 以黑色為主,伴有醬黑、醬紅色: 盤27, 花瓣式; 碗15, 俱六瓣式; 盒9, 其中圓形5,長方形2,菱花式1; 茶盏托2, 皆六瓣式; 罐5, 梳4.鉢2,漆几1 筆床1 | 多處朱書表明產地為杭州、温州、江寧府 | 《文物》1963年5期 |

| 江蘇無錫市南門外 興竹村 | 北宋,熙寧四至六年(1071-1073) | MI出土器19件,漆器 10:碗1, 十瓣葵花式; 盤3,分八瓣、十瓣二式;另蓋罐、鏡盒、奩、勺各1 | 癸丑陳伯修置、辛亥 安徽歙州鍾家直上牢 | 《文物》 1990年3期 |

| 江蘇 | 無錫市 | 北宋 | 竹木胎鏡盒、圓形漆奮。碗, 盤 為六辦式,素髹黑或醬色 | 丁未來孫真上牢、杭 州元本胡□□、杭 州元(?)本胡如虎 (?)乙未南 | 《文物參考資料》, 1956年4期 |

| 江蘇常州 北環新村 | 北宋中期 | 銀胎漆蓋罐2, 俱圓筒形; 銀胎扁 圓盒1;銀包口朱漆茶盞托1; 扁圓形黑漆盒、黑漆缽各1件 | 朱漆盞托上有朱書「蘇州真大黃二郎上辛卯」 | 《考古》,1984年8期 |

| 江蘇泰州市東郊 | 北宋晚期M1約1123年 | M1蔣師益墓出土木胎素面漆器: 碗2,呈六瓣葵花形,圈足外朱書 「泰州口李家」銘文;盤1,呈 「八瓣葵花形;盞盤2,呈八瓣葵花式;湖州鏡與鏡盒各1,呈八曲葵花式;粉盒1,圓形 | 泰州口李家 | 《東南文 化》,2006 1年5期 |

| 江蘇江陰 | 北宋末年 | M1漆器11件: 戗金長方盒1,裝飾人物山水紋;盏托3,素朱漆1 六瓣式;素黑漆2;, 剔犀漆盒1, 蓋罐2,素黑漆;碗1,素黑漆; 碗1,內外素黑漆; 盤3,髹黑紅漆七曲葵瓣式, |

剔犀圓漆盒 1件, 腹徑13.5,底徑8.5, 通高7 |

《文物》, 2001年6期 |

| 江蘇省沙 洲縣 |

北宋末至南宋 | 剔犀银裹碗2件,一件較完整, 另一包銀和木胎分離。漆面紅、黃、紫黑三色 | 碗高6.5,口徑14,底徑6 | 《文物》, 1981年8期 |

| 山西省大同 | 金代 | 剔犀奁1件, 奁已散架, 雕漆仍依附於楠木胎。伴出女性梳妝用具一套 | 高12.2,長24,寬16 | 《文物》, 1985年12 期 |

| 浙江省杭州西湖區 老和山麓 | 南宋初期 | 漆器10件,俱素漆:M201棺蓋有碗3件,大小自成一套; 漆盤1, 小漆棒1。M202、204各出土漆盒1件,髹黑色;M203、204 各 出土漆奩1件 | 漆盤外口帶有朱書 ,「壬午臨安府符家真實上牢》 | 《文物參考資料》 1957年7期 |

| 四川省彭山 | 南宋寶慶二年 (1226) | 朱漆剔犀圓盒蓋,胎已朽。五組 如意雲紋 | 高1.5,徑7.7 | 《考古學 報》,1985 年3期 |

| 福建省福州市北郊 茶園山 | 南宋端平二年 (1235) | 1. 剔犀葵瓣式奩1, 三撞式。朱紅 黑褐漆 2. 剔犀八角盒1,三撞式。朱紅、黑褐漆 3. 剔犀圓蓋盒1,紅面黃地 |

徑15,高17 通高13.9, 徑10.9 徑15,高5.5 |

《福州文物 集粹》 1999. 41-43;《中 -國漆器全集·4·三國-元》 |

| 福建省閩清縣白樟鄉 | 南宋 | 剔犀扁圆黑面盒1,剔菱花執鏡盒殘片。黑面,黑、黃、紅相間 | 徑5.3,高3.9 | 《中國漆器 全集.4.三 國 – 元》 |

| 福建福州市茶園山 | 南宋 | 剔犀長方形鏡箱,內置梳粧用具, 通體刻雲紋 | 長25,寬18,高22 | 《中國漆器 全集.4.三 國 – 元》 |

| 江蘇省武進縣村前鄉 | M1、M2、M3 稍早,M4 約 1237年,M5約1260年 | 奩2、素黑漆1(M3),八菱花式; 填漆斑紋長方盒(M4)、戗金填漆斑紋長方盒(M5)、戗金人物花卉奩1(M5)、創金朱漆長方盒(M5); 剔犀執鏡圓盒1,大部份脫落,雲 紋、朱、黃、黑三色更迭;長方形鏡箱1, 木胎黃地;香粉盒6, 表裡素黑,圓形或扁圓 | 丁酉溫州五馬钟念二郎上牢、庚申溫州 丁字橋巷解七叔上牢 | 《文物》1979年3期; 《考古》1986年3期 |

| 江蘇省金壇周瑀墓 | 淳祐五年後(1245) | 夾紵胎剔犀扇柄。如意雲紋,朱黑二色更迭長 | 12.5,最大徑2.5 | 《考古學 報》1977年 11期 |

| 甘肅漳縣 汪世顯家族元 | 元代早期,約1306 | M20:剔紅案,柏木胎;龍鳳 花卉紋;朱漆面紋,黃地 | 長70.2,寬35.8, 高58 | 《文物》, 1982年2期 |

| 上海青浦縣高家臺 | 元代早期 | 剔紅東籬採菊图圓盒 | 高4,直徑12.2 | 《文物》1982年7期 |

| 韓國新安海底沈船 | 約元至治三年 | 剔紅牡丹紋連蓋罐1, 剔犀方箱蓋 板碎片1, 剔犀團扇柄(如意雲纹)1 (1323) | 罐高 7.0 | 《新安海底 文物》, 1977 |

多座具代表性的宋代墓例及出土漆器,表明江浙地區,包括江蘇常州、泰州 和浙江溫州、杭州、蘇州在內,宋初即是重要的漆作中心。依目前有限的考古資料,整體而言,南宋(1127-1279)作品在北宋(960-1127)以素漆為大宗的基礎上,融入多元工藝門類,更具裝飾化和奢侈化取向。北宋墓例出土的素髹器以盤、碗為大宗,湧現出六瓣、八瓣、十瓣、十二瓣等複數瓣式(圖1)。繁複的瓣式、曲式造型,可視為末代工匠在唐代業已成型的木胎圈疊壓工藝之上,加以成熟完善的產物【21】。除日常器皿外,另有鏡盒、粉盒奩等。這些女性梳粧用具能否與墓主身份和集十一至十四世紀一系列出土器的朱書銘文,進一步印證江、浙環太湖區域在漆器生產的要角地位【22】。” 宋室南遷臨安(今浙江杭州)後,政治與經濟重心南移,江南的消費需求亦隨之擴大,其漆工藝地位進一步鞏固【23】。” 新安海底沈船中的剔紅帶蓋小罐(圖2)已初具元代典型的肥厚漆層和花卉設計。同批另一件素漆碗底帶「辛未兮塘万一叔造」刻銘,說明其應是南宋辛未(1211或1271)自嘉興西塘漆工之手。考慮到該船裝載大批用於外銷日本的瓷器多來自南方窯場,以浙江龍泉青瓷為大宗,連同其從慶元(今浙江寧波)始發的航路,該小批漆器很可能同是浙江製品,作為生活或貿易品被帶上船【24】。日本寺院所藏的多件唐物漆器,亦不乏由僧侶在浙江沿海一帶購置並東渡傳入。此類物質交流,與宋元寧波的民間作坊繪製的多批佛畫古渡日本相類【26】。

迄今所見,宋金墓葬出土的雕漆以剔犀工藝為主,節間色如意紋、卷草紋,大致分茶具食器和梳妝道具兩大類,基本可確定係生前用器。山西大同金墓的剔盒,以及福州茶園山剔鏡箱,損壞較為嚴重,各與梳粧道具伴出,可視為墓主生前器用組合之還原【27】。剔以外,上海青浦縣高家台任氏元墓出土的剔紅圓盒(圖 3),蓋面中心一長者身著長袍,策杖而行,後隨一僕童手捧一盆盛開的菊花,儼然傳達陶淵明「採菊東籬下,悠然見南山」詩意【28】。 甘肅漳縣汪世顯家族元 M20 出土的一件剔紅案(圖4),雖嚴重殘損,仍見案面及四腿柱滿雕龍紋,折枝牡丹為地。汪氏族屬原系出汪古部,是曾先後仕金、元的武將世家。M20 墓主汪惟賢 (1249-1306),乃汪世顯(1195-1243)之孫。由其家族墓群同出宋元青瓷,源自景德鎮的元至正型青花、青白瓷等物,一批灰陶器頗具仿古元素,均顯示其品位與宋境 高度同化【29】。該雕漆案會在下文作進一步比較分析。就工藝特徵而言,難以想像它是成造自氣候條件不宜漆作的隴右地區,更可能是汪惟賢在江淮等處任職時,自當地獲取【30】。

除漆木器外,宋墓時常伴出金銀、陶瓷等不同材質。在考古報告被判定為北宋晚期的江陰夏港宋墓即屬此例【31】。宋代漆工藝與同時代的陶工、金工關聯密切,並出現相互仿效的現象。【32】” 受佛教傳播等外來文化影響,唐代金屬器及瓷器率先出現花式口沿造型【33】,至宋代仍是見於不同材質碗盤類之相當流行的裝飾手法之一。漆質的牢固耐用特性,使之與瓷器、金屬器並行,一定程度上決定了宋墓出土的雕漆器漆質薄而牢固,更講究實用性。

訖至元代,遊牧民族出身的統治階層對流行於華南(尤其是江浙)地區的漆器之興趣不及金工和織造,仍有少量出土的官方用器可供參考。內蒙古一九五八年集寧路古城窖藏出土一件木漆盤,直徑22.5公分,表裡外底均塗髹朱漆,在圈足底面用黑漆直書「內府官物」四字【34】。 出自一九八〇年北京延慶縣窖藏另一朱漆盤, 直徑較大,達36.3公分,夾紵胎,表髹朱漆,底足髹黑漆,用朱漆豎書三行,中行為「內府官物」外,另有二行朱書顯示該器由武昌路官作坊於「泰定元年(1324) 漆匠作頭徐祥天」等成造。【35】” 可見除江浙外,湖北武昌路等地也設有官方漆作坊。 另值得注意的是,元代官府有意識使用朱漆作為主要用色。江蘇武進卜弋鄉元墓出土漆器九件,兩件朱漆碗(口徑16.5,高8.2公分,口徑19.6,高8.7公分),內有八思巴文朱害「陳」姓。陳晶認為在金銀器等貴重器皿上墨書八思巴文以標識家族可能在元代中期已成為部份上層漢人的習尚【36】。

圖19b 明,15世紀初,永樂款,别紅花卉長頸瓶, 底足「大明永樂年製」 針刻款,國立故宮博物 院藏,採自國立故宮博 物院編,《和光别采— 故宮藏漆》,圖 007, 文物編號:故漆 468。

(二)傳世收藏

目前,宋代雕漆傳世品相對豐富,大多入藏日本公私機構(佛寺、公立博物 館和私人收藏)。相關研究較為完備,已有多次展覽以及圖錄公布作品。名古屋德川美術館和東京根津美術館於一九八四年聯手舉辦「彫漆」展覽,展出逾二百件中國宋至清代的雕漆器,同名刊佈的圖錄內容翔實【37】。時隔二十年,根津美術館在二〇〇四年舉辦「宋元の美」特展,以中國漆器為主軸展示宋元之際古傳日本的唐物,突出陶瓷、金銀、錦綃諸工對漆器的影響【38】。 東京國立博物館在同年舉辦「中國宋時代の雕漆」特展【39】,共展出日本公私收藏三十五件被斷定為宋代的雕漆器。 西岡康宏撰文列舉他在世界各地所見宋代作品共計五十七件,分剔、剔紅及剔黑,當中四十七件藏於日本。值得注意的是,在其統計內,除五件定為北宋物外,其餘皆不早於十三世紀。不少南宋作品因僧侶往來和民間海外貿易,東渡日本並為佛教寺院受容,屬於流傳有緒的一批樣本【40】。這批南宋雕漆器以圓盤、長方盤、圓香盒、盞托為主,其中過半是剔,盤沿多刻有唐卷草紋;其餘刻有花鳥、樓閣【41】、山水圖案的雕漆器,口沿多飾花卉紋,漆面較薄而堅牢。 銘款是研究漆工傳統的重要依據。徳川美術館所藏一件剔長方盤,朱面間黑線,底髹黑漆,帶「甲戌杓前州橋西林家造」針刻銘。陳晶推測干支紀年「甲戌」 應指咸淳十年(1274),即宋元之交,「杓前州橋西」表明「林家」作坊位處臨安大河一座橋附近【42】。除日本學者西岡康宏曾舉十件「呂鋪造」銘器,分析其風格及匠作淵源【43】,小池富雄另考察一批藏日並帶針刻「戚壽造」銘雕漆,結合《夢粱錄》記載,推定其由十三世紀杭州清河橋畔的戚氏犀皮漆作坊成造,與位處洪福橋附近的「呂鋪」作坊相距不遠。“杭州漆作之盛,由此可見一斑。結合風格形式和刻銘手法,當地漆作遲至南宋已形成一個區域性網絡,漆器銘記整體由朱書轉為針刻款元代雕漆,不乏底是帶針刻「張成造」、「楊茂造」等三名者,多藏日本【45】。北京故宮博物院的剔紅花卉尊(圖5)和梔子花紋盤亦屬此例。多件作品俱朱面壓黃地,器底髹黑,漆層較南宋時期肥厚,接近洪武朝曹昭《格古要論》(1388)所記嘉興西塘漆工「重數多,剔得深峻」新做者【46】也與新安沉船的元代牡丹紋罐在工藝上有高度相近的淵源。目前雖缺乏考古證據去進一步印證底勒工名的元代作品的淵源,它們主要出自浙江北部之作坊,應無疑義。

三、永樂國書清單器群再探

即使明代長期實行海禁,永宜年間,中日官方人員往來和物質交流頻密。室町幕府第三代將軍足利義滿(1377-1433)在一統南北後,因剪除倭寇有功,成祖即位後,即在洪武三十五年(按:建文四年1402)九月以登極招諭日本。義滿遣天龍寺僧堅中圭密等特使三百餘人來貢,受封「日本國王源道義」。使者在寧波赴京上國書表文及禮物,成祖厚禮之,遣趙居仁等偕其使還。明使者翌年(1404)五月抵達日本,頒賜其國勘合並展開朝貢貿易【47】。 成祖三次遣使日本,隨行禮物共計有二百零三件雕漆,以及少量朱地金漆器【48】,反映當時宮廷巨大的消費需求。除永樂元年(1403)頒賜給日本國王妃禮物,包括盤、盒、碗、瓶等「紅雕漆器五十八件」外,後至永樂四年(1406),「賞賜物品堆積如山,歎為觀止,包括桌、椅、盞托、盤、盒等「剔硃紅漆器九十五件」【49】。 永樂五年(1407) 頒贈國禮亦有「剔紅尺盤二十個、剔紅香盒三十個」 【50】 當中不少器型(香粉盒)及大紅色系為主的絲織品具性別指向性,恐出於納入國王妃為頒贈對象的考量。其中元年閏十一月十一日(西元十二月十四日)《大明別幅 並両國勘合清楚列出五十八件雕漆器的形制、裏外紋樣、尺寸之關鍵信息,對於重組明代早期官用雕漆的式樣,起到關鍵的參考作用。永樂元年國書的謄寫本藏於京都天龍寺妙智院,可與瑞溪周鳳(1391?-1473)《善鄰國寶記》互證【51】尺寸以明制換算之,迻錄下表:

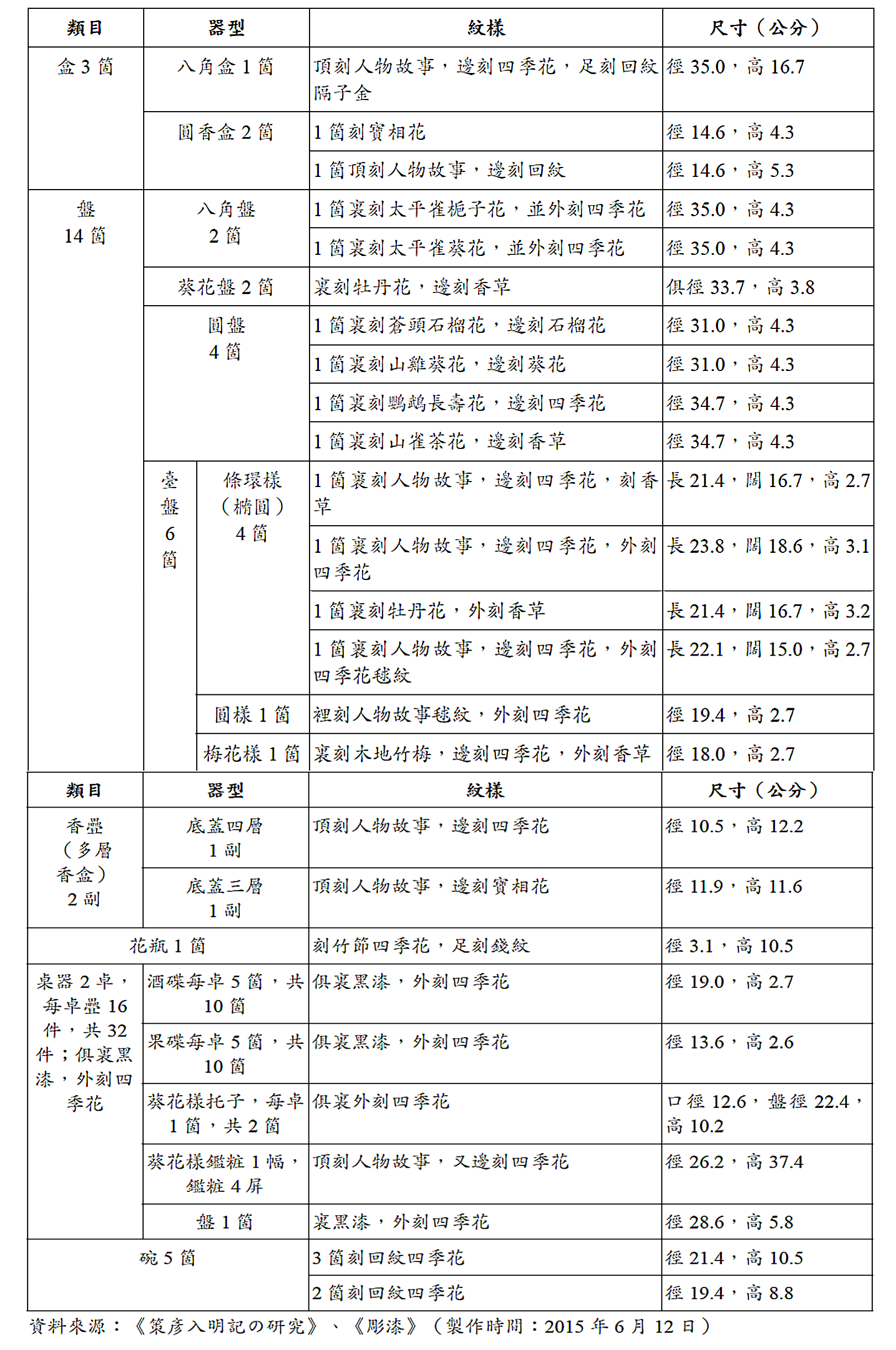

表二、永樂元年(1403)國書所列剔紅漆器清單(製作時間:2015年6月12日)資料來源:《策彥入明記の研究》、《彫漆》

類目 器型 八角盒1箇 紋樣 尺寸(公分) 盒 頂刻人物故事,邊刻四季花,足刻回紋徑 隔子金 圓香盒 刻寶相花 項刻人物故事,邊刻回紋 裏刻太平雀梔子花,並外刻四季花 裏刻太平雀葵花,並外刻四季花 葵花盤 裹刻牡丹花,邊刻香草 萬裏刻蒼頭石榴花,邊刻石榴花 圆盤 裏刻山雞葵花,邊刻葵花 裏刻鸚鵡長壽花,邊刻四季花 裏刻山雀茶花,邊刻香草 條環樣 (橢圓) 裹刻人物故事,邊刻四季花,刻香長 裹刻人物故事,邊刻四季花, 外刻 四季花 裹刻牡丹花,外刻香草 裹刻人物故事, 四季花毯紋 裡刻人物故事越紋 梅花樣 裏刻木地竹梅,邊刻四季花,外刻香草 頂刻人物故事,邊刻四季花 底蓋四層 香疊 (多層 香盒) 頂刻人物故事,邊刻寶相花 底蓋三層 花瓶 刻竹節四季花,足刻錢紋 桌器 酒碟 ,共俱裹黑漆,外刻四季花 果碟 ,共俱裹黑漆,外刻四季花 漆,外刻四季花 葵花樣托子, 俱裹外刻四季花 盤 葵花樣鑑粧 鑑粧 頂刻人物故事, 邊刻四季花 盤 裹黑漆,外刻四季花 碗 箇刻回纹四季花

早於上世紀七十年代,Garner已注意到國書清單所列漆器之重要性,大致整理器群樣式,並與十五世紀早期的永宣款作品相比對,指出这批遣日漆器反映了十四世紀元末風格,製作可能早於明代【52】。 學者隨之將清單器紋特徵與明初的青花、釉裡紅器紋比較,認為該批漆器製作於洪武時期(1368-1398)【53】。 例如,李經澤和胡世昌充分提煉國書所列的形制、尺寸和紋樣,初步梳理出該時期的風格特徵,進一 步將傳世品與景德鎮珠山洪武地層出土的官窯瓷器比較,先後列舉出一組近二十件反映洪武時代特徵的作品【54】。

Garner 猜測元年國書剔紅器內諸如「太平雀梔子花」、「太平雀葵花」、「山雞葵花」花為母題屬元末明初過渡類型,不過,就明初沿用上述紋樣的可能性,他在論證未舉力證完全排除之。其次,他忽視了不少漆器在尺寸、紋樣上高度一致 (八角盤、葵盤和兩副桌器),明示其非遣散藏物,而是作坊成套設計、成造的製品。如前已述,傳世及出土的元代官用漆器並不常見,可確認的數件內容之物皆係素漆。 因北方民族之性格與興趣使然,蒙元皇室對於南方漆器並未投入關注。元代後期經濟衰退,天災人禍更引發全國多地相繼民變起義,若顧及此等不利因素,實難想像在無官府或充足財力支持下,成套雕漆遣自前代。成造剔紅器需耗費大量資源,禮單中高度整剔的器型組合,筆者認為是由明初內廷授意且嚴格管控的產物。考慮到惠宗帝祚dì zuò僅四年,加上成祖靖難等因素,元年國書剔紅漆器之製作應始自洪武朝,隨後二批漆器的完成時間很可能跨至永樂時期。

作為明初官用剔紅漆器的範本,元年國書清單乃是下節形式分析的重要參考。 該批器群主要特點:第一,全部為剔紅器,據描述可分兩類裝飾主題:人物故事,花鳥。器緣既作回紋、香草紋元未流行裝飾,亦有明初典型的四季花卉紋。第二,器皿平均尺寸較大,不少盤徑超過30公分。前引之北京出土的元代官府朱漆盤,以及珠山出土之洪武、永樂官窯器標本也有類似特點。第三,器型方面,主要分茶 器食皿(盤15、碟20、碗5、盞托2、花瓶1)和香事道具(單層香盒2、多撞香 盒2、鑑粧5)兩大類,延續著宋元以降生活起居和女性粧扮為主的功能性。

四、明初剔紅器的官方式樣

據筆者目驗和蒐集統計,明初官用剔紅漆器總數共一百五十餘件(詳見附錄一 至三),以兩岸故宮清宮舊藏為核心,另散見海內外公私收藏。以往學界十分關注永樂、宣德(惠宗和仁宗帝詐短促,擬不作討論)剔紅器年款及其斷代。刀刻宣德款和針刻永樂款的改款或並存現象,目前尚難以確定原因,或許由於雕漆工序繁複且耗時漫長,部分永樂末年始造之器,延至宣德朝方成,製作時間跨越兩朝,經新帝宣德許可而統一重複刻款。無論如何,在釐清兩者關係之前,實有必要先行梳理洪武至宣德時期的整全面貌,除能為未來延伸討論提供一個可靠基準外,亦可為明 初宮廷工藝提供一個比較觀察視角。

早期學者,尤以Low-Beer 和 Garner 為代表,已留意到永宜款作品的整體風格,將之寬泛定義為「十五世紀早期」或「十五世紀」官方器群【55】。 以下,本節結合器物款識、技術特徵、國書清單和官方用器(官窯瓷、金銀器),嘗試整合、歸納出明初官方式樣。透過國書描述及傳世品,紋飾主題大致可分成兩類:花鳥、人 物故事;少量裝飾藏傳佛教、龍鳳紋者受宮廷文化影響,需單獨討論。器型以盒 (蒸餅、蔗段、多撞、八方)、盤(圓式、委角方式、瓣式、橢圓)為大宗,另有盞托、圓尊、長頸瓶等,以及少量大型室內道具:軸臺、桌几、腳踏、箱匣。下文除分析畫樣作為傳移模寫之媒介對器紋的影響,更結合形制、尺寸及組合,延伸至器用層面。

(一)花鳥主題

1、素花

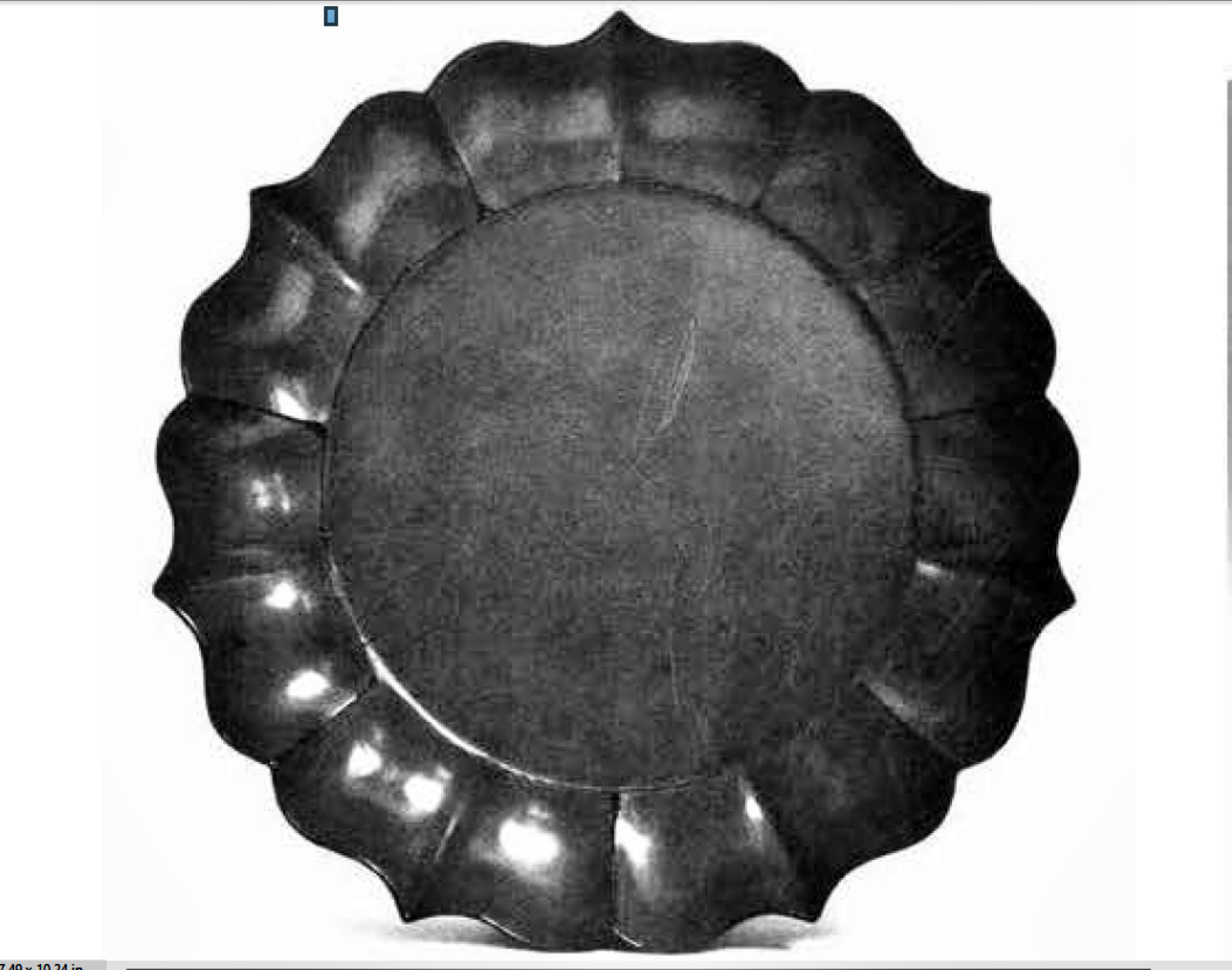

花鳥主題可細分為素花和花為二類。盤除圓、方二式外,複數花口(葵口、 梅瓣、菱花)相當常見。其原型除前引之宋代出土標本外,亦不乏傳世實例,如南宋〈紅漆菱花式盤〉(圖6,舊金山亞洲藝術博物館)和《褐漆瓣式盤〉(圖7, 國立故宮博物院),器沿皆層瓣交疊。透過傳世品及元年國書清單,元代流行以卷草紋裝飾外壁似在明初逐步讓位於折枝花卉,但是不少作品之口沿、圈足仍飾有細 密回紋一周。應予一提的是,折枝花卉主紋及回紋邊飾亦常見於明初官窯青花、釉 里紅。宋代花卉紋樣為明初沿襲,惟在盤內隨形開光,並在不同數目的瓣間、外壁沿刻以種類各異的四時花卉,應是進入明代所變革的新形式。相對於繪畫平面媒介,雕漆因應形制加入的折枝花卉對應干支方位,分別描繪牡丹、石榴、蓮、菊、 梔子、山茶,品種和組合固定。就其設計規律而言,蔗段圓盒的蓋沿和盒壁,依尺寸不同各飾八、十或十二朵,次序一致、上下重合【56】:葵瓣盤器沿正、背二面亦同理。可能取一年四時有序之意:環觀飾有四季花卉紋的壁側、盤沿一周,在立體器物上轉化為時間與空間維度的有機整體。

圖6 南宋至元,紅漆菱花式盤,高2.5公分,口徑17.7 公分,舊金山亞洲藝術博物館(Asian Art Museum, San Francisco),採自國立故宮博物院編,《海外遺珍珈 漆器》,圖23。

整體而言,明初延續了十四世紀元代斜刀藏鋒、隱起圓滑、精工纖細的工藝特徵。北京故宮藏《剔紅牡丹紋尊》(圖8,附錄1.11),撇口,鼓腹,短頸,圈足帶一圈回紋,底足左側直書「大明永樂年製」針刻款,刻牡丹朱紋露黃色菱形錦地【57 】。 由形制及難工觀之,它與新安元代沈船牡丹紋小罐(圖2)和嘉興漆工同類製品(圖5)有密切關聯,有可能是浙江漆工曾活躍於明初內府作坊的證據。楊茂款尊是以多種花卉點綴,花瓣和葉脈之刀痕處理相對簡略,故斜刀結合細錐的工具 痕跡明顯。永樂款尊運用深峻和繁雜的紋路肌理,試圖還原層疊花瓣在三維現實的俯仰搖曳之姿。匠人更在朱面十分有限的縫隙空間,為黃地剔刻細密錦紋,反觀元代作品則為素地。由此不難理解為何乾隆皇帝會在該器底的御題詩詠中,對其巧工大加讚歎。

小尺寸的蒸餅圓盒多突出中心單花,旁襯花苞;中等尺寸(直徑約20公分) 蔗段香盒普遍節三或五朵同種花卉,平均分佈蓋面。私人舊藏的通體黃漆素地的剔紅圓盒(圖9,附錄2.32),直徑達19.5公分。有異於其它同類器,該盒的蓋面刻繪五種品種各異的花卉:中心乃一朵碩大而怒放的蓮花,四角平均分佈有牡丹、芍藥、蔷薇、菊花等,尺寸稍小,並間隔插入不同品種的花苞,枝葉層次感強,只留隙地。其次,由於絕大多數永樂款落在底足左側,而此盒落在右側。綜上兩點,胡世昌等認為可能係洪武器,年款也許為永樂朝工匠後加【58】。另一件永樂款剔紅圓盒 (圖10,國立故宮博物院,附錄1.51)尺寸稍大,直徑達21.9公分,邊刻四季花裝飾。盒面三朵茶花平均位居三角,花作側姿,刻畫細膩,凹凸起伏並具立體感,技巧純熟。該盒構圖與同館藏另一圓盒(附錄1.52)幾近一致,除了左右相反和尺寸略異外,葉子之翻轉或花苞大小皆如出一轍。兩件作品可能由同批匠人嚴格遵照同一樣稿來剔刻紋飾。以印花或剔劃刻花的折枝花卉亦是官窯器的經典紋樣,例如大英博物館(The British Museum)收藏的明初龍泉青瓷大盤,盤心運用與雕漆相近的剔刻手法繪飾三朵折枝牡丹【59】。”有可能是宮廷「定奪樣制」要求,令同類紋樣在不同材質官器中通行。

直徑超過30公分的圓盒、盤,則普遍以五朵的同種花卉構圖設計;正中心飾一稍大花朵,四周均勻分佈較小四朵,形成眾星捧月,突出重點的佈局。北京故宮收藏的《剔紅石榴花紋盤》(圖11,附錄1.13),底部隱約可見「大明永樂年製」針刻款,尺寸和紋樣與禮單器群相近,同樣外刻四大朵與四小朵石榴花,相互間隔。其盤內外皆黃漆素地,上難五大朵蒼頭石榴花,其中心一朵完全綻放,碩大飽滿,周圍四朵花蕾則含苞欲放。另一《剔紅牡丹紋盤》(圖12,北京故宮博物院,附錄1.4),尺寸與石榴盤完全一致,直徑32.5公分,極可能使用同等胎骨成造。 黃漆素地,盤心雕牡丹花五朵,若與前述臺北故宮的牡丹圓盒相比,兩者皆漆色紅潤,漆層堅實,刀法俐落,葉脈和瓣脈陰刻線流暢,雕工仍有細微差異:後者的牡丹的枝葉和花卉模式化似更強,而前者牡丹形態逼真,枝葉層次感近乎上下兩層,幾不留任何漆地,整體空間佈局更具裝飾感【60】。

2、雙烏穿花

花為主紋為雙為環繞,漆地鋪各類花卉。北宋李誠(1065-1110)敕編《營造法 式》(一一〇三年刊刻)附帶插圖已出現多幅雙為對飛圖樣, 可知其祖型淵源甚早【61】。雙鳥、雙獸盤繞器面中心的對稱構圖在唐宋金銀器不乏實例。黑水城出土的金代山西平陽姬家印的版畫《四美圖》上方邊緣的雙為裝飾,反映此類裝飾模式跨越不同媒介和區域的流行程度。明代早期剔紅器在繼承宋元樣式之基礎上更為追求中心對稱的秩序感,普遍以逆時針方向環繞。現藏北京故宮一件剔紅圓盤(圖 13,附錄 1.1),弧形壁,帶圈足,底施「大明永樂年製」針刻款【62】。該器圖樣與同為孔雀圍繞中心對飛的南宋<堆朱孔雀牡丹文合子>【63】(圖14,鐮倉円覺寺,重要文化財)和<堆黑孔雀牡丹唐草文方盤>【64】存在關聯,在孔雀姿態、尾羽之處理和空間配置相似。南宋者朱面和錦地空間相對粗疏,反觀明初盤面中心刻一碩大怒放的牡丹,兩隻長尾孔雀以之為軸心而翔,雕工突出陰陽向背之變化,朱面問幾乎不現黃漆素地,生動逼真。裝飾盤心和香几面(附錄1.49)的牡丹、孔雀組合,可定為明廷吸收前代原型的官方式樣。

雙為對飛之變體同樣反映明初延續宋代構圖衍生的微妙變化。一件經宣德改款的剔紅圓盒(圖15,北京故宮博物院,附錄1.10),蓋面刻繪兩條無鱗的三爪螭龍正以靈芝叢為中心相對盤繞。此紋樣至宣德朝則常見於荷葉式橢圓盤(附錄1.41、 2.30),早期可舉林原美術館的宋末元初<堆黑螭龍紋合子>【65】(圖16)為例,黑面紅地,其中雙螭造型,尤其是頭部、極為舒展流暢的身姿及分叉的尾巴十分相似。 惟明初螭龍與背景空間的身形比例要小於南宋者。

據筆者統計,剔紅盞托至少留存十件,依盤徑似可歸納三種不同規格,依次分別開約13.5、16.5、21公分,【66】分葵口、圓形二式,主體節折枝花、雲鳳或雲龍紋。私人舊藏(剔紅花卉紋式托》(圖17,附錄2.35),【67】”因其尺寸(高10.3,口徑 12.5,盤徑 21.4,足徑11.3公分)和紋樣與國書清單若合符節,而傳世另見兩件高度相近作品(附錄19, 2.19),有論者猜測三者皆成造於洪武時期【68】,卻容易忽視了永樂朝延續製作的可能性,如永樂四年清單仍記有剔紅「小托子二箇」。 茶盞和盞托,在宋代為配合茶事,普遍採用瓷、漆二種材質。葵口造型可上溯前引江蘇淮安(圖1)、泰州、江陰北宋墓出土的素漆者。二者之胎骨作工當是系出同源,然與素髹相比,堆厚朱漆所使用的人力、時間和物料成本顯然是前者所無法比擬的。

至於特殊器型者,如與元年禮記載較吻合的竹節頸瓶(圖18,大英博物館,附錄3.5),長直頭配以多道弦紋,鼓腹刻花卉,帶圈足,肩及底部各作一圈蓮瓣。分藏臺北故宮(圖19。附錄1.50)及丹麥國立博物館(National Museum of Denmark。附錄3.28)的兩件長頸瓶【69】。尺寸接近一致。盤口繞飾一圈回紋。長直頸,鼓腹平底,主多種折枝花填以葉叢,可能與永樂四年國書記「匙筋瓶一箇」 歸屬同類。前代難尋盤口紙槌瓶形制之漆木器,在宋元青瓷及同時金銀器則較常見。北京海淀區一明墓出土的金鳳紋瓶(圖20),侈口、長頸鼓腹,瓶底刻有「隨駕銀作局,宣德九年(1434)玖月內造,成色金拾伍兩重,外焊伍。」【70】 湖北梁莊王朱瞻垍(1411-1441)另出土一件相近的銀質筒形瓶,底部銘文顯示是由梁王府奉承司成造。【71】”由此推測剔紅長頸瓶應是受內府金屬器影響的新樣式。金銀器以分件錘鍱,焊接成型,而剔紅胎骨之平底、腹體、瓶頸部位則由工匠分別用不同木片拼合、黏接後,再行布漆。

(二)藏傳佛教主題

明成祖和宣宗的大力匡扶下,藏傳佛教對宮廷文化的影響匪淺。元年國書記有 一圓香盒「刻有寶相蓮」。北京故宮藏<剔紅纏枝蓮紋圓盤>(圖21,附錄1.16), 直徑32.3公分,與前兩例花卉盤之尺寸基本相同【72】。 通體黃漆隙地、朱漆深雕,弧形壁,帶圈足,盤面刻七朵枝蓮花,中心一朵較大,其餘均勻散佈四周,盤外刻纏枝蓮十朵。另分藏日本、美國兩件相同樣式作品(附錄2.17、3.42),盤徑皆 為29公分,有可能出自同批製作。另一類是朱面刻劃寶相蓮上托八寶紋,例見一對連蓋小尊(徳川美術館,附錄2.16)以及兩件圓盒(附錄1.31、3.43)、底髹赭色漆,或施永宣年款。二尊腹壁和圓盒蓋面,各自環繞著八朵纏枝蓮花,瓣上各托一佛教八寶物:寶輪、螺、傘、蓋、花、罐、魚和盤長;組合成「八寶花」的構圖。其中藏於北京故宮者(圖22),盒徑達32公分,八寶紋圍繞中心雕一朵碩大的重瓣蓮花,形象生動。【73】”可見此類佛教紋樣深具吉祥寓意。

另有唯一裝飾梵文作品,值得單獨列出討論。此宣德款荷葉式橢圓盤(圖 23,北京故宮博物院,附錄1.42),盤心刻一六瓣蓮花,瓣內開光帶梵文六字真言:嗡嘛呢叭咪吽(梵: opmani padme him),象徵一切諸菩薩的慈悲與護持,中心花蕊的梵文符號即為觀世音菩薩的種子字。左右各飾纏枝蓮紋,內、外壁飾牆 枝蓮花一周,上托八寶或雜寶紋。始自永樂、宣德時期,明代官窯即偶見裝飾梵文或藏文的瓷器(圖24)【74】,文字佈局通常不見開光,或直接在瓣上書寫梵、藏文。 此剔紅盤除可歸入此類,流暢的陽紋六字真言表明圖稿是以藏地流行的蘭札體雙鉤填寫,而起稿者對梵文的熟悉程度可見一斑。另有一類是如同曼陀羅式同心圓方式,圍繞器身、碗心裝飾梵文和藏文經咒一圈,類似藏傳佛教法器之轉經輪或轉經筒【75】。這種裝飾現象通常被視為明初皇室崇信藏傳佛教或出於中央與西藏的往來資賞之需。考慮到此類瓷器涉及佛事法器的功能,刻有梵文密咒和種子字的剔紅應專門為內廷佛事而定製,這也有助解釋為何傳世數量如此稀少。

(三)龍鳳主題

明初傳世雕漆器鮮見龍鳳主題,宣德以降開始增多。官方一直對象徵皇室的龍鳳紋之偕用嚴懲不貸。藏於英國維多利亞與艾爾伯特博物館(Victoria & Albert Museum)一件帶屜剔紅長方桌(圖25,附錄3.13),屬罕見的大件傢具,刻宣德填金橫書款,桌面及四柱通雕龍鳳繞飛,牡丹等四季花鋪地。致日國書列有少量剔紅桌椅,永樂四年有「大卓子一帳、交椅一把、香卓大一帳、香卓小一帳」【76】。 通體施作雕漆的傢具,除明初長方腳踏(圖26,附錄1.45、1.48、3.23)和香几(附錄 1.49)等,早期迄今僅見前引漳縣汪惟賢元墓的剔紅長方案(圖3)。汪氏元墓出土者延續南宋浙江傳統,漆層厚度稍薄,雕工相對平面化:明初雕工以斜刀藏鋒處理朱紋理路,結合平行陰刻線突出層次感,打磨藏鋒、精工細膩。雖時代有別,二者皆滿雞繁縟紋飾,大面積鮮紅漆面給予觀者強烈的視覺衝擊,旨在強調裝飾性而捨實用性,彰顯持有者不凡的身份地位。

有見十五世紀早期的剔紅與金填漆器雲龍紋間的相似程度,Low-Beer 提出龍紋稿樣一說【77】。”洪武、永宜的龍紋樣式高度模式化,可分二式。第一式,如清宮舊藏的多件永宜款圓盒所示,蓋面刻能向式的升龍(圖27,附錄1.63),龍身騰雲 而起向左呈捲曲狀,前二爪隨著上身左右分佈,右前爪向前張開,伸向火珠,四周填繞如意雲紋。山東鄒城九龍山朱檀墓的朱漆金盝頂箱(圖28,長58,通高 60 公分),出土於後室棺床上東邊,四面的開光團龍皆採此圖樣,更可與同伴出的妝金繡團龍紋緞袍(圖29)【78】,以及明太祖和成祖坐像中袍服胸前之團龍(圖30) 相比對,均高度雷同。由此發展出的雙龍戲珠、龍鳳式樣,是在升龍基礎上左邊加入一降龍或鳳,如雙鳥穿花般環繞開光中心,翱翔雲間(圖25-b,附錄1.44、 3.7、3.13)。第二式,則是横向式行龍,四周環繞如意雲紋,同出自朱檀墓的二件蔵金龍紋匣(圖31,匣長36.2,寬10.9,高7.2公分),以及北京故宮的剔紅頂長方盒(圖32,附錄1.2),蓋面及兩側各作一身姿舒展的游龍,近似「W」形。 朱檀(1370-1389)是太祖朱元璋(1328-1398)第十子,於洪武二十二年(1389),謚號為「荒」,故通行於明初不同媒介的龍紋圖樣實可上溯至洪武時期。朱檀墓的二件金長方匣,出土時各盛一件墨玉圭和白玉圭【79】,連同永樂八年(1410)葬於成都鳳凰山的蜀王朱悅燫(1388-1409)墓內裝玉圭的龍紋朱漆盒【80】,俱由內官作坊為頒贈親王、世子所成造,如《二部廠庫須知》記:「封王府玉器、冊盤、袱匣等項……每冊盝一個,質皆杉楠薄板,外弒金龍鳳,俱漆灰纍線為之……此內塗以硃紅。」【81】明初藩王墓的朱漆金里有其官方定制,與帶龍紋的剔紅匣同由內府集中監造,具一定禮制意涵。

(四)人物故事主題

與花為主題的寫實裝飾性相比,人物故事更注重叙事表演性。謝玉珍將明初官方用器的人物紋樣細分為「詩意解釋」、「歷代帝后、古今聖賢人物」及「孝子順孫、神仙道扮、太平歡樂者」三類,並與元明時期的流行雜劇、小說進行互文性比較,在此不作贅述。謝氏雖察覺出明初人物紋與宮廷畫院關係密切,並未涉及雕漆人物紋樣的宋元淵源【82】。有別於花鳥、龍鳳主題之「密紋疏地」,人物故事呈現出「疏紋密地」:朱面普遍刻劃傍水之亭閣前的平臺,穿著寬衣長袍的道仙、高士和侍者在其間活動,利用多種錦地區隔出不同空間和景深。天紋劃分遠景,水紋標識中景,地紋標識建築近景。Garner 對難漆錦地提出獨到見解,認為其最初可能取自唐宋佛教木刻版畫的裝飾母題【83】。此類山水樓閣小景。由周功鑫舉江蘇宋墓出土的兩件金漆器加以比較提示,其視覺原型實可連結至南宋繪畫【84】。

明初宮廷繪畫重續以南宋臨安為基調的院體畫風,不少主題帶有政治教化 【85】、 招隱的意圖。 官用剔紅器亦有雷同取向,臨摹宋元舊藏並形成官樣粉本在其中發揮關鍵作用。紐約大都會博物館(The Metropolitan Museum of Art) Florence and Herbert Irving 收藏的十四世紀<剔紅百嬰戲圖辦式盤>(圖33)即屬器物效仿同時期繪畫之例【86】。「嬰戲」主題始於唐代,在宋代則常見於冊頁、扇面一類小型圖繪 媒介。此盤圖紋應仿自南宋精於嬰戲圖的蘇漢臣畫風,可與克利夫蘭美術館(The Cleveland Museum of Art)藏南宋<百子圖>扇面(圖34)相互比對【87】。從宮廷苑 囿、曲欄間穿插「百嬰群戲」的母題,不難推想該盤取材自繪畫的可能性。

宋元之際,以界尺等工具作畫蔚為流行。人物故事反覆出現的建築樓閣應 是通過界畫技術先於稿樣中呈現,再轉移至器面。現藏日本的兩件南宋《後赤壁賦 圖圓盤》(圖35)屬此早期範例。二盤分別為剔紅和剔黑,盤沿皆刻劃牡丹、菊花等折枝花卉,盤心開光之構圖相當龐雜,轉折蜿蜒的河道以雕工精細的山石區隔空間,並在其間安排各式小船、人物,皆在一隅刻劃界樓閣,遠處山巒起伏【88】。 藏於北京故宮的剔紅瓣式盤(圖36,附錄1.21),朱面壓黃地,底髹赭色漆,針刻「大明永樂年製」直書款。盤沿分十辧,內外壁雕有桃花、石榴、茶花、菊、梔 子和牡丹等花卉。盤心圖寫「黃鶴樓」道仙故事,與傳元人夏永以及明初宮廷畫家安正文繪之<黃鶴樓圖>有異曲同工之妙。這種截取單一場景,並以臨水樓閣作為舞臺用來表達文學詩意的表現手法,沿用至十五世紀末。大英博物館所藏的剔彩圓盤(圖37),盤面開光內以界畫手法雕刻樓閣建築群,左側一角刻劃水景,臨水樓閣前出現文人穿著的騎馬人物。建築入口柱間刀刻「平涼王銘刁」、弘治二年 (1489),器底另有詩文呼應唐人王勃 (約649-670)《滕王閣序》的意境。

中景之樓閣可找到界畫參照《營造法式》的遺痕。為達至精確比例,令山水中的樓閣可游可居,畫師在繪製過程需借助界尺、引線等輔助工具,與建築工匠 預先繪製草圖如出一轍【89】。這種工具痕跡同樣見諸於剔紅人物紋的樓閣線條。諸如 <瓊臺步月圖>、<納涼觀瀑>、<採花圖>等南宋頁突出人物活動的場景,在雕漆之亭榭上反覆上演。同在南宋<層樓春眺圖>中的臨水亭榭的建築式樣(圖38),一旦放大,可與永樂款<剔紅獻花圖菱花式盤>中的亭子相較(圖39)。二者無論是造型,或是亭蓋、鴟尾等細部,相似度頗高,甚至連亭頂的滴當火珠也如出一 轍。「火珠」一條最早見於北宋《營造法式》《卷十三·用獸頭等制》,多用在佛寺觀或亭榭攢尖頂,可細分為四焰或八焰,僅限於官府殿閣和宗教建築,標識身份位階【90】。<春眺圖>和剔紅器人物紋的亭榭攢尖頂樣式相似,可親作漆工圖樣與界畫存在交流的視覺證據。

明初宮廷畫蹟不乏圖寫穿著寬身衣袍之人士出現於榭閣或水岸一角。無論是 高士或道仙角色,除見之於戴進(1388-1462)《三顧茅廬圖〉、〈聘賢圖〉、宣德朝待詔石銳《軒轅問道圖》等,在剔紅器則以相類元素替換組合,另構成「西王母瑤池祝壽」、「群仙賀壽」、「軒轅問道」、「五老/九老雅集」、「攜琴訪友」、「林和靖梅妻鶴子」諸多情節或意象。若要進一步探討人物故事式樣中頻繁出現的「曲欄」母題與「文苑」主題的關聯,可從藏於臺北故宮之<折檻圖>(圖40)和<卻坐圖> (圖41) 【91】入手。兩幅南宋立軸可能出自院畫家之手,描繪諫士為表忠貞,不惜犯上直諫,情節一波三折,最終君臣取得互諒。故事場景皆發生於宮廷苑囿,由欄分割畫面空間並形成景深。構圖高度重合,不排除同出一稿或出自一人之手的可能:在二曲欄杆為空間分割的平地上,皇帝穩居畫面偏右上方,背後皆有一叢嶙峋突兀的湖石,以增強視覺衝擊性,增強王權威嚴;其餘臣士偏於左下角,以顯示等級尊卑。〈卻坐圖〉蒼松立於中軸,旁有仙鶴環繞,類似的構圖以古諫今,加深觀者對故實背後深意之理解,與多件剔紅器紋樣相仿。明代宮廷畫師正是在堅持宋代寫實之風的基礎上,吸收此類高士主題並加以更動。類似構圖見於「松下撫琴」為主題的紋樣,如藏於北京故宮的永樂款剔紅八方盒(圖42,附錄1.8),與北宋《聽琴圖》(圖43)頗具異曲同工之處,蓋面以撫琴文士在庭苑空地居北朝南,琴友人居左,侍童在右,三者構成位階等差有別之格局,中立一松確立焦點並充作「華蓋」【92】 。

雕漆器與同時期宮廷繪畫相仿,採取南宋的邊角式構圖,並以自然山水搭配工整的界畫樓閣。另外,部份器紋也和繪畫同有受到戲曲影響的跡象,富有舞臺表演特性,例如宣德朝由商喜繪之<關羽擒將圖>。同時期的青花瓷人物故事也有相 似特徵。在確定明初剔紅器人物故事式樣吸收南宋院體之餘,也反映其圖式與同時宮廷圖繪活動可能產生的互動機制:其一,共通的母題元素有可能是源自內府作坊 的無間合作,稿樣也許由畫工以山水小景為參照,依故事主題而變動。其二,無論是仙道或是高士主題,都被統一的構圖母題強化:稽仿宋畫的曲欄、界畫建築、儒道長袍裝扮的模式化,無形中強化「成教化、助人倫」的效果。

五、朱髹及國用流通之意涵

元明易代,明太祖為首恪守禮制、援稽唐宋古典的政治改革延及服冠、輿器 【93】 層面。 這一背景有助釐清官用剔紅器的製作及使用流通。明廷參酌古制,服色尚赤。發跡於紅巾武裝起義的太祖所建立的朱明政權,所有宗室後裔皆從朱姓,故與皇室象徵之「朱紅」相關的器用禁令頒行頻仍:

凡器皿,洪武二十六年(1393)定,公侯一品二品,酒注、酒盞用金,餘用銀。三品至五品,酒注用銀,酒盞用金。六品至九品,酒注、酒盞具用 銀,餘皆用磁、漆木器,並不許用朱紅、及抹金、描金、雕琢龍鳳文。庶 民酒注用錫,酒盞用銀,餘瓷、漆。又令官員面、屏風、槅子,並用雜色漆飾,不許雕刻龍鳳文,並金飾珠漆。又令軍官軍士應用弓矢,止是黑漆,弓袋箭囊,並不許用硃漆、描金妝飾。三十五年(按:建文四年 1402)申明,官民人等不許借用金酒爵,其椅卓木器之類,亦不許用朱紅金飾。【94】

申令反覆強調朱漆與金飾禁用於官民之間,呼應《明太祖實錄》洪武二十四年 (1391)三月禮部:「品官棺槨,舊制俱以硃紅為飾,今定制禁用硃,請更之。詔: 文武官二品以上許用硃,餘以髹漆。」【95】洪武朝的朱檀墓室大部分未經外部擾動,墓道石壁以及後室木質一棺一槨,均外塗朱漆,前室更有一組朱漆傢具(圖44)、器 Ⅲ,就尺寸大小而言,除因殉葬而特意由內府訂造,不排除部分生前曾經使用。 連同室伴出一組彩繪墓俑、朱漆木馬、木象等明器,應是按照墓主的親王地位和典章禮儀,構建其死後的理想生活場景。明初中期,多組藩王墓內的棺槨皆外髹朱漆,體現著專屬朱明皇室的禮制等級。

髹朱漆器之流通使用僅限於皇室成員和少數高級官員外,其儀禮意涵亦延伸至 祭祀層面。洪武元年(1368)春正月丙子,《明實錄》記錄明太祖沿革古制、參酌孔道,俱以銀胎塗金,以及朱漆器「詔製太廟祭器」:

上曰:今之不可為古,猶古之不能為今。禮順人情,可以義起,所貴斟酌得宜,必有損益。近世泥古,好用古籩豆之屬,以祭祀其先。生既不用,死而用之,似亦無謂。孔子曰:事死如事生,事亡如事存。其制宗廟器用服御,皆如事生之儀。於是造銀器,以金塗之,酒壺、孟、盞,每事皆八,朱漆盤、盌二百四十,及揮桃、枕簟、篋筍、幃幔、浴室皆具。【97】

至景泰元年(1450)正月,太常寺奉工部送到長陵、獻陵和景陵的祭器大多為各式朱紅漆器,主要用於彌補三陵因北蒙入侵京師所造成的破壞損失:

太常寺奉工部送到長陵、獻陵、景陵祭器:硃紅漆餓金一千九十事、素紅 漆三百八十三事、二硃紅漆一百二十三事、金漆九事、硃紅油二百五事、 礬紅油四十四事、明油一百九十二事、銅三百六十事、生銅九十事、熟鐵五十四事、錫二十七事、象牙一百八事、雜物四百七十七事,皆前此房寇所焚毀,今始補完者也,詔送三陵供用。【98】

從清單可管窺「土木堡之役」前朝廷的祭祀用器之部分原貌,以及太祖頒定政策的有效性。參酌「事死如事生,事亡如事」之原則,祭器有可能脫胎自宮中日常使用的漆器,由此出發,剔紅或可在形制上連結至同類朱漆祭器。

明代以降,皇室御用「朱紅」器服被加以強化為皇權的視覺表徵。官用剔紅漆器及國書清單所列者皆為通體朱髹雕飾,可知相關用色也被納入到等級有差的視覺性體系內,標識著皇族與官民間的身份位階距離。實際上,包括宋代在內,歷代政府多有制定相關法規,對官民器皿髹飾朱漆加以限制【99】。然而,明廷沿襲前代之同時,其中央集權和重視程度顯然有過之而無不及。明初皇室對服色僭越防範嚴,不僅屢加頒布和重申禮制禁令,且稍有違犯,即加嚴懲。朱棣奪位之初,都督陳質便因「居處借用親王法物,造龍鳳袍服、硃紅器皿」被殺【100】。 至永樂六年 (1408),江南巨族浦江鄭氏,還因家藏「舊紅漆器」而遭問罪【101】。 有充分理由相信,上述記載並非個案,充分體現中央對器用僭越的執法力度。由王佐在天順三年 (1459)增補《格古要論》,針對雕漆云:「南京貴戚多有此物,有一等通硃紅,有一等帶黑色。」【102】「貴戚」者當指留都南京的宗室、勳貴。這不僅有助我們去理解剔紅器作為奢侈品在明初社會的流通範疇,亦表明在重典峻法的氛圍下,器用服色與 持有者的品秩位階相呼應已深入官民的日常生活和觀念意識。

漆作物料方面,透過對出土標本和傳世剔紅器的取樣檢測,分析得出明初漆器的朱紅色料之成份為銀硃(硫化汞Hgs)【103】與官方禁令之用「硃」相吻合。朝廷對金銀箔、銀硃料、油漆之置辦主要由工部辦料行負責。至於徵集過程,以歲辦為主,大部份種類有年例定額。漆作的主要物料,諸如木料、生熟漆、桐油和色料,主要由湖廣等長江以南轄省徵集。明初工部的物料供用庫位於南京,永樂十九年 (1421)退都後,北京內府供用庫(甲、乙、丙、丁、戊字)制同南京,其中甲字庫收諸色料,丁字庫收漆、膠和桐油【104】。 官用剔紅器的人物故事多取材自文士詩意或戲曲故實,具相應的教化意涵,與元明之際雜劇的繁盛不無關係。基於此,有學者將洪武六年(1373)下詔禁止民間上演元代優戲,與洪武三年(1370)八月禁止官民在器用服飾上彩畫「古先帝王 后妃、聖賢人物、宮禁故事、日月、龍鳳、獅子、麒麟、犀象之形」 相關聯。與限制器髹朱漆一脈相承,官器人物紋之使用也可視為朝廷壟斷相關紋樣的表徵【105】。其次,相同母題頻繁出現,需藉助畫樣作媒介轉移之參照。洪武二十六年(1393)分 【106】 等「定奪樣制」 是針對御窯廠和各品級官員袍服、用器,另《大明會典》多幅官方服飾器皿繪製的圖樣之頒佈,同樣證明官方製樣存在之可能性。成祖在永樂七年 (1409)對「中外各諸色工匠」之頒樣乃先由禮部制定,將式樣畫成並給予工部,再監督工匠依樣繪製【107】。此意味著永樂朝在服飾器皿的官樣成造方面,禮部的權能似淩駕於工部之上,更為直接地體現皇權的意志。以此為參照,司禮監因執掌御前勘合,或猶如禮部那樣,兼管內廷各監局式樣之頒定、勘合【108】。明代早期繪製官樣的內廷畫工或不止供職於一個單位,而是依據承製器物的單位而有所變換。官用漆器或由御用監所屬畫師負責繪製『式樣」,再透過仁智殿監工奏進御前,其後再行移司禮監,以執行畫樣至御前後的勘合之責【109】。 為了配合官方取樣制度,以便借鑑前朝或同時代作品,亦另需向有司關出式樣,由匠人從範樣上取材後,過樣時需要根據裝飾主題和形制進行調整。《髹飾錄》記漆器粉本過稿的工序:「 籠,即粉筆並粉盞。陽起陰起,百狀朦朧」【110】 內府漆作之細化分工在官方多重管控下,如雷德侯(Lothar Ledderose)所歸結,令無比繁複的雕漆器製作得以實現規模化作業,而單一圖樣「模件」(module) 交叉互換所產生的細微變化,易於形成高度程式化的統一風格【111】。

元明鼎革之際,明太祖大力推行革除「胡俗」政策,文字上一直強調「華夷之辨」,明初的服飾、輿器層面卻不難發現前代風格和工藝遣痕。宋末浙江地區開始出現針刻漆器的標識方式,明初匠人很大程度上沿襲同一慣例。另外,宋元時期不同材質「異工互效」與明初漆、瓷、金工的官樣互通,若視前者為一種民間商品化產物,後者則是中央集權機制衍生的官方風格。洪武、永樂官窯、剔紅漆器均不乏元末流行的巨大尺寸和形制。然而,相對於永宣官窯出現不少深受中亞伊斯蘭玻璃、金屬器影響的新器式,剔紅仍多有保留宋元時期的傳統形制,少數受藏傳佛教影響的作品亦不例外,集中體現了漆木器代表漢地傳統工藝在內廷的品味定位。這恐怕也決定了剔紅器以東亞地區為中心的對外資賞和貿易網絡。

明初官用漆器除剔紅外,尚有少量朱漆戴金器,比較兩者可填補漆器使用的部份空白。除前引朱檀墓等皇家葬具,可靠傳世實物包括皇室家譜盛匣、一組飾八寶紋的藏經《甘珠爾》經板,其禮儀功能和皇陵祭祀的朱漆器一脈相承【112】。 其中,由明成祖贊助的金藏經板製作,應與經文刊印大約同時在南京完成。王世貞(1526-1590)《弇山堂集》記永樂十三年(1415),明成祖特賜寧國長公主的生辰禮物清單中,包含一件金纍漆紅刻菊花香盒【113 】。另外,萬曆《大明會典》記正統七年(1442)「皇帝納后儀」徵吉禮物包含「朱紅漆餓金皮箱三十對,朱紅漆柳箱二對」;皇太子納則需定製「朱紅餓金皮箱十五對,朱紅柳箱二對」【114 】定製數量及組合層級有秩。永樂四年、五年國書單各列有少量金器:朱紅漆金彩妝衣架一座,朱紅漆金豎櫃一座【115】。至宜德八年(1433),致日國禮並無剔紅器,以大批金器取代,包括朱紅漆金轎一乘、朱紅漆金交椅一對、朱紅漆戧金交床二把、紅漆金寶相花折疊面盆架二座,朱紅漆金碗二十個,全黑金碗二十個【116】。 比較得出,永樂朝之頒贈以剔紅器皿為主,至宣德朝則換以朱紅金器。由於雕漆的製作成本耗費巨大,不易成造大件箱里,朱紅金器或可與之配合。由上節分析,可知剔紅器應當以小型茶器食皿、香事梳粧道具及大件傢具,集中出現在后妃或公主閨幃、皇室婚慶、年節宴慶諸場合,朱紅漆色正切合此類喜慶 氣氛。現存計有三件剔紅盤(附錄1.18、3.4、3.30)底足刻「甜食房」或「內府甜食房」銘文,而甜食房作為明代御用監分支機構,進一步提示相關用器在內府的流 通脈絡。剔紅盤形制淺平且表面充斥凹凸縫隙,不宜盛流質食物,故多用以盛供果品、茶點。神仙道扮主題,包括「群仙慶壽」(附錄3.21)、「西王母瑤池賀壽」(附錄2.27),與雜劇的賀壽情節相呼應,當是供內廷壽慶之用【117】。其次,朱漆金器的紋飾以雲龍、藏傳佛教八寶居多,因材質結合朱漆和金材,在祭祀、喪葬、宗教用器具備一定禮制等級。相比之下,剔紅較少採用五爪龍、鳳、藏傳佛教紋樣應非由於偶然,基於龍鳳、宗教主題有別於人物故事、花鳥紋的禮秩等級和使用場合, 前者成造數量有所限定。據此推測,飾有龍鳳紋的剔紅漆器恐怕因專屬皇室成員貼身使用,絕少對外賞賜,以防官方式樣外流民間。此點在元年贈日漆器不見龍鳳裝飾,亦可獲得印證。裝飾五爪龍、鳳的剔紅長方桌(圖25),裝飾主題取「龍鳳呈祥」之意,很可能出於配合皇族婚慶,訂製數量相當有限。

宋代訖至明初,漆器見證了中日物質文化交流的重要環節。鎌倉円覺寺塔頭佛日庵以元應二年(1320)為底本、成於貞治二年(1363)的《佛日庵公物目錄》收錄了鎌倉(1192-1333)至南北朝時代(1136-1392)陸續為該寺所受容的堆朱(剔紅)、 皮等唐物漆器【118】宋元雕漆不僅是日本寺院、書院和貴族之茶、香和花道活動中配合其它材質的唐物道具,其流披東瀛的文化意涵,更見之於對神奈川地區傳自鐮倉時代應用於佛具製作的「鐮倉彫」工藝的啟示作用【119】。 皇室御用的朱紅漆器對外頒贈,足見明成祖的重視程度和宣示意圖。實際上,明惠帝在建文四年(1402) 致日款書內已稱足利義滿為「日本國王」,認可對方地位並有意推動兩國交流。【120】 朱棣在同年以武力靖難之後,不僅對內廢除建文年號,在器服禮儀方面強化洪武初定的祖制,對外同樣希望宣示新政權的正統性,登基初年即對外建立官方貿易關係,當是附帶此番政治考量。明天順增補《格古要論》提及日本、琉球國極愛剔紅之物【121】, 不妨將之視為剔紅等物延續宋元因應貿易需求而不斷輸出的觀察切面,而成租對日本上層貴族對唐物的追逐,賞玩心理恐有所聞悉【122】。 成龍與日本國建立勘合貿易關係之際,以剔紅漆器、絲織品為國禮主軸,展示對方慕名而求的精湛工藍,政治意圖可見一斑。

另一方面,明初剔紅器在室町足利武家的再利用情況,透過先後由能阿彌及其孫相阿彌撰《君臺觀左右帳記》兩種系列版本,以及能阿彌筆錄《室町殿行幸御諾記》(永享九年1437)可管窺一二【123】。 二書內容有所重合,涉及室町幕府大代 【124】將軍足利義教(1394-1441)收藏的不同中國文物用於「座敷飾」之展示內容及其等第品評。 《君臺觀左右帳記》將雕漆歸入「彫物之事」,使用「剔紅」、「堆紅」、 「珪漿」等詞描述不同工藝類別。其中裝飾「有趣圖繪式紋樣(绘樣の面白)」的小型「堆朱香合」,即值錢三四千疋,在同書僅次於「曜變」(萬疋)和「油滴」 (五千疋)建盞, 【125】 足見其在日本國內市價不菲。《室町殿行幸御篩記》則記錄了足利義教因應後花園天皇行幸之際,向後者展示其執政室町殿(花の御所)南北會所的內部陳設和道具內容。不難想見,當中極可能包含了成祖、宣宗二帝贈予其先父 的中國文物。謝明良令人信服地將日本靜嘉堂文庫美術館著名的《曜變(窯變)天目茶碗》連結至永樂四年「黃銅鍍金廂口足建盞一十箇」,提出原係永樂皇帝賞賜之物的可能性 【126】 。 在此需作補充的是,除此件曜變建盞外,與之同館所藏的<油滴天目茶碗>,亦被學界普遍認為是產燒自福建水吉鎮建窯的傳世宋代古物。後者附屬的《堆朱牡丹文天台〉(圖45,附錄2.19),雖無年款,以其肥厚朱漆和經典造型,與元年國書記『裡外俱刻四季花」、「葵瓣樣托子」屬同一式樣,當成造於十四世紀末至十五世紀初,有可能即是與十件「建」同批頒贈足利義滿的九十五件剔紅漆器之「小托子二箇」。 依據《室町殿行幸御諾記》記載,室町將軍新造南北會所內展示的雕漆,計有二百五十件,以剔紅為大宗;內設之「茶湯棚」共收 二十九件「堆朱」、「堆紅」或「珪漿」天目台,主要專供「建盞」茶碗用,當中 四件「油滴」均配以雕漆天台【127】。 朱天台原係由水戶德川家傳至大阪藤田 家,經後者促合,方始與<油滴天目茶碗>組合收藏,於昭和四年(1929)由靜嘉堂創辦者岩崎家一併購入,故藏於靜嘉堂文庫美術館的<曜變天目茶碗>和明初剔紅盞托之流傳經緯,實皆可上溯遲至德川幕府時期(1603-1868)。 另值得一提的 是,原箱墨書記此堆朱天目台為「張成作」,不免令人聯想起《君臺觀左右帳記》 中將唐物堆紅(堆朱)之作者均納入元人張成、楊茂名下的鑑賞觀。即使目前已難以依據足利義教將軍展示的道具內容【128】,判斷哪些雕漆可能源自中國皇帝的資賞,由永樂國書與僧記事多有重疊或雷同【129】,可據此推測該明初剔紅盞托極可能是其先父得自明成祖的賞賜,後來輾轉傳至德川家。剔紅等唐物除在室町武家向天皇的政治展演中扮演重要道具,儼然轉化為向參觀者傳達權力和財富象徵的「威望財」,不少者因賞賜臣下親信或晚期變價出售,逐步向外流散【130】,或隨種種因緣而遞藏至今,唯其名物地位歷時不墜,此已是後話矣。

六、結語

本文在重組十一至十四世紀雕漆工藝的基礎上,分析明初官用剔紅漆器的式樣風格及器用意涵。永、宣二朝作品之間的延續性不容忽視,部分式樣更襲自洪武時期,再加上雕漆經年累月的製作週期,再次印證了我們必須綜合多方因素,方可更客觀地辨析二者的風格異同。另一方面,明初剔紅作品延續宋元風格及工藝,應當是以嘉興為首的江、浙漆工為骨幹,在區域性傳統之成熟基礎上加以精進的結果。 除前文已舉的大量證據外,宋末至元盛行於浙江北部(杭州、嘉興)的針刻落款方式應用至永樂年款,很可能也是該傳統之人習尚進入明朝得以沿襲的一個表徵。 學者對明代匠役制度的研究指出,明初內府吸收的住坐匠人尤以京師(南京)及周邊南直隸地區為重心【131】。 除了雕漆外,元末明初《輟耕錄》、《格古要論》先後提 【132】 及嘉興漆工同樣擅於金銀,由此推測主導明初內廷的剔紅、戴金器皿之成造,極有可能源自同一漆工傳統。永宣時期,嘉宾名匠張德剛、包亮先後蒙帝召見,授予工部營膳所副【133】,而除執掌御前螺鈿、填漆、雕漆、盤匣、扇柄等什件的內府御用監外【134】,工部營膳所也與宮廷漆木器之供用密切相關。地處亞熱帶的金陵為漆作提供地利之便【135】。洪武二十四年(1391),太祖「以朝陽門外多隙地,命人種桐棕漆 樹五十餘萬株於鍾山之麓,歲收桐油、棕漆,以資工用。」 至宣德朝,南京雖不復為帝都,鍾山的皇家漆國仍得以保留,規模不減當年。淮河以北的地區基本不產漆,且溝通南北以便物資運輸的運河至永樂十三年(1415)方疏浚復通,國書 【136】列出的三批剔紅器之製作當是以南京為中心。這應能為學界爭議已久的「果园廠」 議題提供新的論據。由於部分剔紅器之成造可能横跨永宣二朝,有理由相信,以南京為核心的官營漆作會在遷都北京後會持續運作一段時期。囿於官方記載不足徵,漆作等諸多官營作坊在明初的運作細節,留存不少疑問有待解決。透過耙梳史料,雲南地區或遲至宣德朝已開始在皇帝授意之下監造雕漆,供京御用【137】。此線索多少與晚明筆記對漢工充斥內之記述有所出入【138】, 而雲南漆作與江浙風格之間的差異,又是否能從實物層面加以區分、檢驗呢?囿於篇幅,此議題非本文所能展開具論,但無論如何,已為明代中後期的多元地域傳統之興起埋下伏筆。

雖然宋元漆藝與明初剔紅存在譜系淵源,官方在制度踐行和器物成造上會因地制宜作出變革。國書清單和傳世品均未見盛行於宋元的剔,表明相對於以幾何抽象紋為主軸的剔屋工藝,如劍環、卷草,朱明皇室極可能更青睞具象性視覺效果。 其次,剔紅器裝節主題與宮廷繪畫偏重人物、花鳥畫科具異曲同工之處,亦應納入帝王品味形塑的脈絡中加以討論。明初山水畫延續南宋邊角式構圖,人物主題則流行規諫故實,呼應剔紅在人物故事的風格及主題;花鳥紋則突破了宋代淺層雕刻的平面表現,融入朱漆堆厚和深峻剔刻技法,達到彷如三維立體的高浮雕效果。以十五世紀為界限,剔澤工藝似開始出現衰微,出土實物和傳世品均出現數量減少之跡象;與之相對,人物故事、花鳥等寫實紋樣在明清兩朝則佔據主流【139 】。 明太祖為首的帝王品味連同明初的嚴苛匠役對民間工藝的支配地位,是否即是主導此轉變的關鍵因素呢?值得進一步深思。

明初禮制沿革背景賦予剔紅器在內髹朱漆器特殊的象徵意涵,或許可為其他材質提供一定參考意義,如永宜時期數量稀少且通身施銅紅釉的祭紅瓷器的功用角色。髹朱漆器主導內府的格局,似自宣德朝有所轉變,開始尚彩。除北京故宮藏刻繪林檎雙鸝的宣德剔彩作品【140 】,磨顯漆紋獨具南宋院體風格外,同時期數件宣德金填彩器【141】,同樣反映此趨勢之端倪。《遵生八箋》亦載:「宣德朝有填彩器皿,以五色稠漆【142】,堆成花色,磨平如畫,似更難製,至敗如新,今亦甚少。」 除漆色表現多樣化,集多種漆藝於一器的「雕填」門類亦在晚明興起。視覺性和物質性的多元化,恐怕應視為與太祖、成祖試圖用禮制位階構建出的理想社會在晚明市場化浪潮衝擊下分崩離析的互為表裡的表徵。

明初內府以嚴格管控的運作機制賦予官用漆器的精細做工,令其在贗品斥市的 晚明脫穎而出【143】。 成造雕漆一系列近乎嚴苛的工序,包括堆漆蔭乾、深雕剔地、 打磨拋光,令人力、時間和物料耗費隨之大為提高:小件器皿的製作週期長達數年,大件桌椅因通體滿雕繁複紋飾而踵事增華,更具區隔其他社會階層的奢侈化取向。數年前,英國維多利亞與艾爾伯特博物館曾對館藏的東亞漆器之漆質成份開展化學檢測,分析結果證明,因物料和做工的細微差異,明初官用與晚期民間產品的質量存在明顯高低之別。 非凡品質結合復古意象,很能充分解釋為何這批剔紅漆器能在晚明閑賞品評之間獲得極高品第,在古董市場與宋元舊器平分秋色【144】。其文化意涵更延伸至十八世紀,引起乾隆皇帝(愛新覺羅·弘曆,1711-1799)的個人興趣,對之進行品鑑,刻詩在清宮收藏佔據一席之地【145】,時至今日成為明代宮廷工藝之典範。

[後記]

本文作為二〇一三年碩士論文的延伸成果,緣起廣州中山大學徐堅教授的指導及其在物質文化研究的理論啟蒙。初稿部分內容曾先後於二〇一四年香港中文大學秋季研討課以及二〇一五年「中國漆器文化研究的回顧與展望」國際學術研討會(浙江省博物館,十月二十一至二十二日)上發表,承蒙諸位師友的批評與鼓勵,尤對嵇若昕教授多番細心指導,感銘於心。修訂過程獲益自三位匿名審查人的寶貴意見,在此謹申謝忱。本文能以此面貌呈現,與其懇切中肯之指正密不可分。 唯文中任何文責謬誤,當由筆者獨自承擔。最後,謹以此文紀念 Sir Harry Garner (1891-1977)、Fritz Low-Beer (1906-1976)這兩位研究中國漆器的西方先行者!

===========================================================

注释:

1 雕漆是在器胎(竹木、金屬、瓷等)表面反復髹塗大漆,堆疊達至適合之層數及厚度,趁著漆層未乾透,用刻刀在其上雕鏤各式花紋圖案。它歸入晚明《梨飾錄》第十〈雕縷門〉,包括剔紅、剔黑、剔黃、綠、剔犀和刷彩等。英國 Sir Harry Garner (1891-1977) 舉斯坦园 (Sir Marc Aurel Stein, 1862-1943)一九〇七年在新疆米蘭遺址(Miran Fort)發掘出土的唐代駝皮漆甲為例,認為此乃存世最早的别實物,見Sir Harry Gamer, Chinese Lacquer (London: Faber and Faber, 1979): 65-70. 關於這批採自米蘭遺址的唐代漆甲片的考古資料,參見 Marc Aurel Stein, Serindia: Detailed Report of Explorations in Central Asia and Westernmost China, vol. 1 (Oxford: Oxford University Press, 1921),463-465.《髹飾錄》記:「唐製多如印板,刻平錦,朱色,難法古 拙可賞。」王世襄據此文獻,提出雕漆唐起源一說,參見王世襄,《中國古代漆工藝〉,收入氏著,《錦灰堆》(北京:生活,讀書,新知三聯書店,1999,一卷),頁214。張燕女士在新著舉日本藏一件别犀圈套,認為傳世最早别厚實物可上推至公元五世紀,見張燕,《髹飾錄》與東 亞漆器傳統髹飾工藝體系研究》(北京:人民美術出版社,2014),頁179。

2 (明)劉侗、于奕正,《帝京景物略》(上海:上海古籍出版社,2001,頁164),卷四。

3 Hin-Cheung Lovell, “Sung and Yiian Monochrome Lacquers in the Freer Gallery,” Ars Orientalis 9 (1973): 121-130.

4 周功鑫,《由近三十年來出土宋代漆器談宋代漆工藝》,《故宮學術季刊》,4卷1期(1986 秋),頁93-104。

5 陳晶,〈唐五代宋元出土漆器朱書文字解讀〉,《故宮學術季刊》,25卷4期(2008夏),頁

6 1-48. F. Löw-Beer and O. Maenchen-Helfen, “Carved Red Lacquer of the Ming Period,” The Burlington

7 Magazine for the Connoisseurs 69, no. 403 (1936.10): 166. 朱家滑,〈明代漆器概述〉,收入氏著,《故宮退食錄》(北京:北京出版社,1999),頁112。

8 王世襄、朱家潛編,《中國美術全集,工藝美術編8·漆器》(北京:文物出版,1989),(導言〉。

9 吳鳳培,《中國古代雕漆錦地藝術之研究》(故宮叢刊甲種之廿七)(臺北:國立故宮博物院,1982),頁8。

10 索予明,〈剔紅考》,收入氏著,《中國漆工藝研究論集》(臺北:國立故宮博物院,1977),頁23-87。

11 Sir Harry Garner, Chinese Lacquer, 54-62.

12 蔡玫芬,《永樂漆盒〉,《故宮文物月刊》,34期(1986.1),頁 19-25。

13 李經澤,〈果園廠小考〉,《上海文博叢刊》,2007年1期,頁33-39。

14 北京、臺北兩岸故宮近二十年先後刊佈館藏漆器及舉辦相關特展,參見故宮博物院編,《故宮 博物院藏雕漆》(北京:文物出版社,1985);王世襄、朱家滑編,《中國美術全集·工藝美術 編8.漆器》; 夏更起編,《故宮博物院藏文物珍品大系,元明漆器》(上海:上海科技出版社, 2006);國立故宮博物院編,《和光剔采 故宮藏漆》(臺北:國立故宮博物院,2010)。臺 北國立故宮博物院曾在一九九六至一九九七年向美國四間博物館聯辦的「中國瑰寶」巡迴展 借出大量清宮舊藏文物,其中包括近十件明代雕漆,相關圖錄見 Wen C. Fong and James C. Y. Watt et al., Possessing the Past: Treasures from the National Palace Museum, Taipei (New York: The Metropolitan Museum of Art, 1996), 454-461. 明初宮廷文化近年關注度有所上升。紐約大都會博 物館在二○○五年即以永樂朝宮廷文物為主題舉辦特展,見James C. Y. Watt and Denise Patry Leidy, Defining Yongle: Imperial Art in Early Fifteenth-Century China (New York: The Metropolitan Museum of Art, 2005). 北京故宮博物院在二○一○年舉辦「明永樂宣德文物特展」,展出書畫、 官窯、漆器、佛教造像在內一批明初宮廷文物。大英博物館在二○一四年舉辦明代早期的藝 術文物特展,突出十五世紀上半葉宮廷文化及對外交流諸多面向,展出多件藏於英國的明初官用剔紅器,見 Craig Clunas and Jessica Harrison-Hall eds, Ming: 50 Years that Changed China (London: British Museum Press, 2014).

15 Sir Harry Garmer, “Technical Studies of Oriental Lacquer,” Sudies in Conservation 8, no. 3 (1963.08): 84-98.

16 Harry M. Garner, “Two Chinese Carved Lacquer Boxes of the Fifteenth Century in the Freer Gallery of Art,” Ars Orientalis9 (1973):41-50.

17 謝玉珍,《明初官方用器的人物紋》(臺北:東吳大學歷史學研究所碩士論文,2005);後經修訂發表,見同氏,明初官方用器人物紋的意涵〉,《故宮學術季刊》,25卷1期(2007),頁 89-150

18 針對永宣雕漆年款甄別的研究專文大同小異,茲舉數例。張榮《明代御用監造漆器的款滅及 偽款辨識》,《故宮博物院院刊》。2003年6期,頁73-82;陳麗華,《中國古代漆器款識風格的演變及其對漆器辨偽的重要意義〉,《故宫博物院院刊》,2004年6期,頁72-89;李經澤,<咯 談明潻器宣德款真偽》,《故宮文物月刊》,253期(2004.4),頁50-61。

19 Derek Clifford在專著中較早注意到這個現象,但並未作深入分析,見 Derek Clifford, Chinese Carved Lacquer (London: Bamboo Publishing, 1992), 60.

20(明)黃成著,(明)楊明注,張燕譯註,《髹飾錄圖說》(濟南:山東畫報出版社,2007,頁 1),〈原序〉。

21 關於唐五代使用木圈疊壓之早期出土實例,以及現代技術復原宋代相關工藝之介紹,參見陳晶 主編,《中國漆器全集·4·三國-元》(福州:福建美術出版社,1998),頁8-9。

22 陳品•〈唐五代宋元出土漆器朱書文字解讀〉,頁1-48。

23 据《宋史紀事本末》載:「徽宗崇寧元年(1102)春三月,命童貫置局於蘇杭,造作器用。諸牙 角、犀玉、金銀、竹藤、裝畫、糊抹、雕刻、織繡之工, 曲盡其巧。宋人筆記進一步說明該局負責承辦漆工之制:「時蘇杭置造作局,歲下州縣徵潻千萬斤。(宋)曾敏行,《獨醒雜誌》 (上海:上海古籍出版社,1986,頁65),卷七,《方腊作亂始末》。《髹飾錄解說》朱啟鈐弁言 云:「靖康之後, 群工南渡, 嘉興工遂有取代定州之勢。」

24 Derek Clifford, Chinese Carved Lacquer, 31-32.

25 萇嵐,《7~14世紀中日文化交流的考古學研究》(北京:中國社會科學出版社,2001),頁172-181-

26 寧波一帶活躍的道釋繪畫生產和消費,催生出作坊式量化生產的大型套畫, 諸如周季常、林庭珪〈五百羅漢圖〉以及金處士、陸信忠〈十王圖〉系列,乃當今學界熟知的畫例。

27 陳增弼、張利華,<介紹大同金代别奩兼該宋金别厚工藝〉,《文物》,1985年12期,頁79-81.

28 上海博物館,沈令昕、許勇翔,<上海青浦縣元代任氏墓葬記述》,《文物》,1982年7期,頁 54-60⚫

29 甘肅博物館,喬今同執筆,(甘肅漳縣元代汪世顯家族墓葬簡報之一〉,《文物》, 1982年2期, 頁1-12;漳縣文化館,周之梅執筆,甘肅漳縣元代汪世顯家族墓葬簡報之二〉,《文物》,1982 年2期,頁 13-21;吳景山,<元代汪世顯家族碑誌資料輯錄〉,《西北民族研究》,1999年1 期,頁233-252。墓群出土百餘件陶器具效仿聶崇義《三禮圖》插圖中的彝器設計,及與同時 期洛陽墓例之比較研究,見謝明良,〈北方部份地區元墓出土陶器的區域性觀察 以漳縣汪 世顯家族墓出土的陶器談起》,《故宮學術季刊》,19卷4期(2002夏),頁143-168+174。

30 屈志仁(James C. Y. Watt)同樣認為該剔紅傢具雖在甘肅出土, 產地應是浙江。由墓誌銘顯示 汪惟賢下葬年限為大德十年(1306),推測其製造年代是十三世紀末,見James C. Y. Watt, with Maxwell K. Heam et al., The World of Kubilai Khan: Chinese Art in the Yuan Dynasty (New York: The Metropolitan Museum of Art, 2010),292,

31 高振衛、郭紅梅,<江蘇江陰夏港宋墓清理簡報〉,《文物》,2001年6期,頁61-68。

32 Hin-Cheung Lovell, “Sung and Yiian Monochrome Lacquers in the Freer Gallery”121-130 袁泉,〈略 論宋元時期手工業的交流與互動現象 以漆器為中心〉,《文物》,2013年11期,頁63-73。

33 例如一九七〇年在陝西西安何家村出土的唐代窖藏,內藏帶花口造型的金銀器, 以及1987年 寶雞扶風縣法門寺地宮發掘出土十三件<物帳碑>記為「瓷秘色」的唐代越窯青瓷,亦不乏花 口器型。羅森(Jessica Rawson)女史較早便提出南亞佛教母題結合地中海的希臘 羅馬裝 飾元素自東漢以來便不斷透過商路貿易、佛教東傳等渠道引入中國。她特別以中古時期的佛窟 建築、金銀器、絲綢,以及元明瓷器不同物質媒介之花卉(蓮、牡丹)與動物裝飾母題去挖掘 中西文化交流。見Jessica Rawson, Chinese Ornament: The Lotus and the Dragon (London: British Museurm Publication Ltd, 1984).

34 內蒙古自治區文物工作隊,張郁執筆,《元代集寧路遺址清理記》,《文物》,1961年9期,頁 54-57

35 高桂雲,〈元代「內府官物」漆盤〉,《文物》,1985年4期,頁96。

36 陳晶,〈唐五代宋元出土漆器朱書文字解讀〉,頁28-29 。

37 德川美術館、根津美術館編,《彫漆》(名古屋:德川美術館,東京:根津美術館,1984)=

38 根津美術館編,《宋元の美 伝來の漆器在中心仁》(東京:根津美術館,2004)。

39 東京國立博物館編,《中國宋時代の雕漆》(東京:東京國立博物館,2004)。

40 王麗萍,〈日宋の工芸品交流一下,收入根津美術館編,《宋元の关 伝来の漆器在中心 仁》,頁15-41。

41 西岡康宏,〈中國宋代的雕漆》,《紫禁城》。2012年3期,頁34-49。

42 陳晶主編,《中國漆器全集·4·三國-元》,頁25-26。

43 Yasuhiro Nishioka, “Chinese ‘Southern Song Style’ Carved Lacquer, Centring around the Works with the Signature of Lu Pu Zao ” Bulletin of the Oriental Ceramic Society of Hong Kong 10 (1992/94): 18-27.

44 Koike Tomio, “Vergleich zweier Schnitzlacktabletts der Song-Dynastie mit der Signatur咸壽造 (Q Shou zao),” in Werner Bandle and Monika Kopplin eds., Lacklegenden: Festschrift für Monika Kopplin (Miünchen: Hirmer Verlag GmbH, 2013), 39-55.

45 德川美術館、根津美術館編,《彫漆》,頁158。

46 (明)曹昭著,王佐新增,《格古要論》,收入《叢書集成新編》(臺北:新文豐出版公司, 1985,藝術類.第50冊,頁256),卷八。

47《明太宗實錄》(臺北:中央研究院歷史語言研究所據國立北平圖書館紅鈔本微縮影印, 1966),卷二三,頁426-427;卷二四,頁438;卷三五,頁611;卷三六,頁619;卷四八, 頁732;《善鄰國寶記》(江戶京都「御書物所」出雲寺林和泉緣刻本,茨城大學圖書館藏,頁 36-44),卷中。另參見小葉田淳,《中世日交通交貿易史の研究》(東京:刀江書院,昭和十六 年(1941]),第1、2章。

48 牧田諦亮,《策彥入明記の研究(上)》(京都:法藏館,1955-1959),頁343-346。

49「剔硃紅漆器九十五件:大卓子一根,交椅一把,腳蹈錦坐褥全,香卓大一帳,香卓小一根, 方飯盤一箇,大花子二箇,小托子二箇,燭抵一箇,一樣盤一箇,二樣盤二箇,三樣盤二萬, 四樣盤七茵,五樣盤七箇,六樣盤七箇,七樣盤七菌,八樣盤七茵,傳杯盤一茵,碗二箇蓋 全,租斗一箇,匙筋瓶一箇,圓香合八樣、每樣五箇,共計四十箇,內兩面花三箇,黃銅鍍金 廂口足建盞一十筒。永樂四年正月十六日。」牧田諦亮,《策彥入明記の研究(上)》,頁343- 346;德川美術館、根津美術館編,《彫漆》,頁238。

50 牧田諦亮,《策彥入明記》研究(上)》,頁333-341;德川美術館、根津美術館編,《彫漆》,頁 228

51 《大明別幅並兩國勘合》謄寫本收錄於天龍寺妙智院三世周良策彥(1501-1579)《策彥入明記》 中,是他在十六世紀嘉靖年間兩度使明所作的日記。參見牧田諦亮,《策彥入明記の研究》。國 書清單剔紅漆器之初步研究,參見Harry M. Garner, “The Export of Chinese Lacquer to Japan in the Yuan and Early Ming Dynasties,” Archives of Asian Art 25 (1970/72):6-28《善鄰國寶記》由相國寺 僧人瑞溪周鳳約寬正五年(1464)以受命起蕈致明朝廷的國書為契機編纂而成的外交文書集成, 永樂朝歷年之對日國書,見《善鄰國寶記》,卷中,頁5a-15b。

52 Harry M. Garner, “The Export of Chinese Lacquer to Japan in the Yuan and Early Ming Dynasties,” 6-28.

53 持此說法的學者以李經澤為首,參見李經澤、胡世昌,《洪武剔紅器初探〉,《故宮文物月 刊》,220期(2001.7),頁56-71;〈洪武剔紅器再探》,《故宮文物月刊》,249期(2003.12), 頁54-65。屈志仁傾向於推定禮單剔紅成造於十四世紀下半葉,並未否定製作於洪武朝之可能 性,參見 James C. Y. Watt and Barbara B. Ford, East Asian Lacquer The Florence and Herbert Irving Collection (New York: The Metropolitan Museum of Art, 1991), 30-31.

54 李經澤、胡世昌,〈洪武剔紅器再探〉,頁54-65。

55 Fritz Low-Beer, “Chinese Lacquer of the Early 15th Century,” Bulletin of the Museum of Far East Antiquities 22 (1950): 146-148; Harry M. Gamer, “Two Chinese Carved Lacquer Boxes of the Fifteenth Century in the Freer Gallery of Art,” 41-50; Sir Harry Garner, Chinese Lacquer, 80-98.

56 Jan Wirgin, “An Early 15th Century Lacquer Box” Bulletin of the Museum of Far East Antiquities 38 (1966): 193-201

57 夏更起編,《故宮博物院藏文物珍品大系·元明漆器》,頁42-43,圖26。

58 Peter K. Y. Lam ed., 2000 Years of Chinese Lacquer (Hong Kong: The Oriental Ceramic Society of Hong Kong and Art Gallery of Chinese University of Hong Kong, 1993), 86;李經澤、胡世昌,《洪武剔紅器再探〉,頁63 。

59 Craig Clunas and Jessica Harrison-Hall eds., Ming: 50 Years that Changed China, Fig. 86.

60 國立故宮博物院編,《和光剔采 故宮藏漆》,頁33,圖14。

61 (宋)李誡撰,《營造法式》(上海:商務印書館,1933,頁19-24),卷三十三。

62 夏更起編,《故宮博物院藏文物珍品大系,元明漆器》,頁28,圖17。

63 根津美術館編,《宋元の美 伝来の漆器中心仁》圖92。

64 根津美術館編,《宋元の美 伝来の漆器在中心江》,圖109。

65 根津美術館編,《宋元の美 伝來の漆器在中心仁》圖85。

66 胡世昌也為明初剔紅盆托分出類似三種規格等次,他是以全器通高為標準,見Peter K. Y. Lam ed., 2000 Years of Chinese Lacquer, 98.

67 林業強主編,《疊彩:抱一齋藏中國漆器》(香港:香港中文大學文物館,2010),頁100-101。

68 李經澤、胡世昌,(洪武剔紅器初探〉,頁61-62。

69 國立故宮博物院編,《和光剔采 《故宮藏漆》,頁24-25:Joan Homby, Chinese Lacquerware in The National Museum of Denmark (Copenhagen: National Museum of Denmark, 2012), 76-77.

70 楊伯達編,《中國金銀器琺瑯器全集·3·金銀器(三)》(石家莊:河北美術出版社,2004)。

頁79。

71 湖北省文物考古研究所、鐘祥市博物館編著,《梁莊王墓》(北京:文物出版社,2007),頁 43-44.

72 夏更起編,《故宮博物院藏文物珍品大系·元明漆器》,頁48,圖31。

73 夏更起編,《故宮博物院藏文物珍品大系·元明漆器》,頁66,圖45。

74 相關研究見張東,〈論明代景德鎮官窯中的梵文、藏文瓷器〉,《上海博物館集刊》,第七期 (1996),頁144-157。

75. 翁宇雯,《真主的追随者:明武宗及其官窯回回文器皿〉,《故宮學術季刊》,29卷2期(2011 冬),頁164。

76 牧田諦亮,《策彥入明記の研究(下)》,頁337。

77 Fritz Löw-Beer, “Chinese Lacquer of the Early 15th Century,” 158-159.

78 山東博物館,山東省文物考古研究所編,《魯荒王墓》(北京:文物出版社,2014),下冊,圈 版 26-28,97-98;楊伯達,(明朱檀墓出土漆器補記》,《文物》,1980年6期,頁70-74。

79 山東博物館,山東省文物考古研究所編,《魯荒王墓》,上冊,頁96-99。

80 中國社會科學院考古研究所,四川省博物館成都明墓發掘隊,<成都鳳凰山明墓〉,《考古》, 1978年5期,頁312。

81 (明)何士晉纂輯,《工部廠庫須知》(上海:上海古籍出版社據明萬曆四十三年林如楚刻本影 印,2002,續修四庫全書,第878冊,頁666),卷九。

82 謝玉珍指出這種構圖源自南宋的「馬夏風格」的邊角式佈局,但未深入分析器紋與圖繪活動在

構圖共性背後的禮制象徵,見謝玉珍,<明初官方用器人物紋的意涵〉,頁89-150。

83 Sir Harry Gamer, “Diaper Backgrounds on Chinese Carved Lacquer,” Ars Orientalis 6 (1966): 165-189.

84 周功鑫,〈由近三十年来出土的宋代漆器談宋代漆工藝〉,頁100。

85 Richard M. Barnhart et al., Painters of the Great Ming The Imperial Court and the Zhe School (Dallas Dallas Museum of Art, 1993), Ju-yu Scarlett Jang, “Issues of Public Service in the Themes of Chinese Court Paintings,” (Ph.D. diss, University of California, Berkeley, 1989);石守謙,<浙派畫風與貴 族品味〉,收入氏著,《風格與世變:中國繪畫史論集》(臺北:允晨文化實業股份有限公司, 1996),頁181-228。 22 故宮學術季刊 第三十四卷第二期

86 James C. Y. Watt and Barbara B. Ford. East Asian Lacquer: The Florence and Herbert Irving Collection, 76-77.

87 中國古代書畫鑑定組編,《中國繪畫全集.6·五代宋遼金5》(杭州:浙江人民出版社, 2000), 88-90。

88 關於南宋赤壁賦圖繪與雕漆器紋之分析,參見西岡康宏,「南宋樣式」の彫漆 醉翁亭國。 赤壁賦國盆右已去的(T>,《東京國立博物館紀要》,19期(1984),頁223-260;板倉聖 哲,〈亻又一次の中の赤壁 宋代の绘画上工芸〉,收入根津美術館編,《宋元の美—伝來の 漆器在中心仁》,頁41-43。

89 關於界畫具體的工序操作與建築細部名稱,參見林麗娜編,《宮室樓閣之美 界畫特展》(臺 北:國立故宮博物院,2000)。

90 (宋)李誠撰,《營造法式》,卷十三,〈用獸頭等制〉,頁56-60。

91 〈折檻圖〉典出《漢書·朱雲傳》,《卻坐圖〉則典出《史記·袁盎傳》。針對二圖之研究,見石 守謙,〈南宋的兩種規鑒畫>,收入《風格與世變:中國美術史論集》,頁87-129。

92 王正華透過細讀〈聽琴圖〉軸,指出此畫各類人物和物品母題在北宋徽宗朝政治文化的象徵 隱喻,而圖中三角形構圖儼然體現「君上臣下」的帝王位階秩序,見王正華,〈聽琴圖〉的政 治意涵:徽宗朝畫院風格與意義網絡〉,《國立臺灣大學美術史研究集刊》,5期(1998),頁 77-122.

93《明實錄》等官方文獻顯示,除了掌管國家層面的禮儀,祭祀制度外,禮部常頒佈諭令,命工 部和光祿寺等機構在器用形制上參考唐宋古制,達至皆為等差之效。《明太祖實錄》,卷五四, 頁1059-60,洪武三年秋七月:「禮部尚書崔亮奏定,皇太子以下及群臣賜坐上。坐墩之制參 酌《宋典》,各為等差。……」卷六一,頁1186,洪武四年二月: 光祿寺言,尚醞局所造酒專 奉郊廟御用,若御賜燕麥及其餘祭祀袛待,當別設內酒坊造酒,以備其用。昔宋朝名曰『法酒 庫』,宜依此例從之。」卷六五,頁1226,洪武四年五月:「命工部造用寶金牌,及軍國調發走 馬符牌。用寶為小金牌……。禮部因以唐宋走馬銀牌之制以進。上令:尺寸從唐,其式如宋, 務令製作精緻,凡邊金字牌二十,銀字牌二十。文曰:符令所至,即時奉行,違者必刑。俱以 鐵為之,闊二寸五分,長五寸。上級二飛龍,下級二麒麟,牌首為圓竅,貫以紅絲條藏之,內府遇有調發,則出之。」

94 《明太祖實錄》,卷一六九,頁2573-2574,洪武十七年十二月乙未條:(明)李東陽等編,申時 行等重修,萬曆《大明會典》(揚州:廣陵書社,2007,頁1075),卷六十二;(清)張廷玉等 撰,《明史》(北京:中華書局,1974,頁1672),卷六十八。

95 《明太祖實錄》,卷二零八,頁3094,洪武二十四年三月丙申條。

96 山東博物館、山東省文物考古研究所編,《魯荒王墓》,上冊,頁18-19;92-96。 97 《明太祖實錄》,卷二九,頁484-485,洪武元年春正月丙子條。 98 《明英宗實錄》,卷一九九,頁4228,景泰元年春正月丙子條。

99「仁宗天聖……七年(1029),詔士庶、僧道無得以朱漆飾床榻。九年(1031),禁京城造朱紅器 m。」「景祐三年(1036)……兄器用毋得表裏朱漆、金漆,下毋得襯朱。」(元)脫脫等撰,《宋 史·輿服五》(北京:中華書局,1977,頁3575),卷一五三。

100《皇明條法事類纂》卷二十二,收入楊一凡主編,《中國珍稀法律典籍集成》(北京:科學出版 社,1994),頁958;《明太宗實錄》,卷十三,頁235,洪武三十五年(建文四年)十月辛酉條口

101「鄉人誣告義門私造軍器。朝廷還官搜索,一無所有,止有舊紅漆器尚存,以罪坐家長(鄭) 瀾當之。(鄭)沂詣前請曰:『家長乃某之兄,昏竟無聞知。某嘗為禮官,不能使家眾遵國法, 罪坐某。』兄弟爭再三,事聞於朝,未幾,蒙恩宥,仍賜冠帶還家。」見(明)雷禮輯,《國朝 列卿紀》(臺北:明文書局,1991,頁29下),卷三九,〈鄭沂傳〉。

102(明)曹昭著,王佐新增,《格古要論》,卷八,頁256。

103 檢測人員判定會荒王朱檀墓出土之朱漆石面桌的入漆色料為純度極高的硃砂,實似為銀硃, 見劉勇、徐軍平。<明魯王墓出土紅漆木桌的髹漆工藝分析〉,《科技視界》,2015年1期,頁 396-397。硫化汞由硫磺與汞共熱昇華而成,相對於主要成份同為硫化汞的天然礦物硃砂(丹 砂、辰砂),銀硃因人工合成而純度高,雜質少。晚明《天工開物》《丹青第十六〉即介紹硃 砂加入水銀,昇至銀硃的工序。Garner將分別定為明初和十六世紀的兩個器樣中抽取漆質 樣本,進行化學成份檢測,指出明代普遍使用人工銀硃(HgS)調紅漆,明初剔紅器的銀硃比 例為20-25%,晚明則接近35%,比例之高低在漆色表現上有所反映。參見 Sir Harry Garner, “Technical Studies of Oriental Lacquer,” 90-92.

104 羅麗馨,《明代官手工業物料的供應與管理>,《與大文史學報》,19期(1989年3月),頁229- 257.

105《明太祖實錄》卷五五,頁1079,洪武三年八月丁岳條;卷八一,頁1464,洪武六年癸巳條; 謝玉珍,〈明初官方用器人物紋的意涵〉,頁90-91。

106(明)李東陽等編,申時行等重修;萬曆《大明會典》,卷一百九十四,頁2631。

107《明太宗實錄》,卷九十,頁1190-1191,永樂七年四月甲午條。

108《明太祖實錄》,卷二百四十一,頁3511,洪武二十八年九月:「司禮監掌冠婚喪祭禮儀制帛與

御前勘合、賞賜筆墨書畫,并長隨當差內使人等出門馬牌等事,及督光祿司供應諸筵宴之事。」

109 謝玉珍,〈明初官方用器的人物紋〉,頁43。

110 據楊注,漆工先於紙張勾勒線廓,然後沿著線密集打孔,接著將帶孔眼的畫稿舖覆於漆器表 面,用蘸子去粉盞中的白粉撲打,揭去畫稿後,漆面便會留下點粉稿,「粉道百般,文圓輕 疏」。(明)黃成著,(明)楊明注,張燕譯註,《髹飾錄圖說》,頁22。

111 Lothar Ledderose, Ten Thousand Things: Module and Mass Production in Chinese Art (Princeton: Princeton University Press, 2001).

112 考古發掘顯示,明代早期的皇室成員葬具中,除前引之魯荒王朱檀墓二件朱漆戲金龍紋匣, 以及蜀王朱悅燫墓的俄金雲龍紋印箱及玉圭盒,薨於永樂十二年(1414)湖北鍾祥野靖王朱棣 (1388-1414)墓出土的朱漆描金龍紋木箱也體現出極高的禮制規格。公私收藏方面,北京故宮藏 的紅漆戲金長方匣,內刻「大明譜系」四字,原為存放皇室家譜之用,游龍紋分列盒蓋兩側, 呈左右對稱。故宮另有兩件同類作品,皆為長方形書匣,刻雲龍紋。東京東方漆藝研究所藏一 副《華嚴經》朱漆戲金長方經文夾板,兩片為一幅,板面外周飾寶相蓮紋,中心刻佛教八寶紋 樣,以配合經文教義,板內刻陰文經名,右為藏文、左為漢文。另與香港抱一齋舊藏明初《妙 法蓮華經》經板、臺北故宮《律師戒行經》經板、紐約大都會博物館藏《賢劫千佛名經》經板 等,在尺寸與紋樣上如出一轍,應從屬永樂九年(1411)在南京以明成祖命人取自烏思的藏文大 藏經《甘珠爾》為藍本刊刻的經文(一百零八函)所用。

113(明)王世貞撰,《弇山堂別集》(北京:中華書局,1985,頁1267),卷六十七,〈來國之賞〉。

114(明)李東陽等編,申時行等重修,萬曆《大明會典》,卷六十七,頁1101;卷六十八,頁 1113

115 牧田諦亮,《策彥入明記の研究(上)》,頁343-346 +

116 瑞溪周鳳,《卷鄰國寶記》下冊,宣德八年六月十一日,頁 3a-5a =

117 謝玉珍,〈明初官方用器人物紋的意涵〉,頁124-125。

118 德川美術館、根津美術館編,《彫漆》,頁235-236 =

119「鐮倉彫」指在木胎薄肉上雕刻紋樣,先塗一層黑漆,再上塗朱、青、黃等色漆,拋光研磨而 成,屬《梨飾錄》「堆紅」修下之胎雕刻者。對日本鐮倉彫的啟示影響,尤指「紅花綠葉」 一類早期花烏紋作品。相關研究,見灰野昭郎,《鐮倉彫》(京都:京都書院,昭和五十二年 [1977]);同氏,<彫漆上の関連江石鐮倉彫〉,收入德川美術館、根津美術館編,《彫漆》, 頁198-206。

120 瑞溪周鳳,《善鄰國寶記》中冊,建文四年二月初六日,頁3a 。 121(明)曹昭著,王佐新增,《格古要論》,卷八,頁257。

122(明)李東陽等編,申時行等重修,萬曆《大明會典》,<給賜二>:「日本國永樂間賜國王冠 服、紵絲、紗羆、金銀、古器、書畫等物。」

123 學界多引用《君臺觀左右帳記》能阿彌(文明八年1476)群書從類本、相阿彌(永正八年 1511)東北大學狩野文庫本。《君臺觀左右帳記》和《室町殿行幸御錯記》兩者的內容聯繫, 可參林左馬衛,《君臺觀左右帳記》《御館記》の傳記〉,收入根津美術館、德川美術館 編,《東山御物:「雜華室印」江開寸石新史料仓中心仁》(東京:根津美術館,名古屋:德川 美術館,1976),頁146-159。

124 雕漆器在室町時代寺院、書院、公家貴族和武家「座敷飾」之功用及背後的唐物趣味,见佐藤 豐三,〈座敷仁飾石扒大彫漆器〉,收入德川美術館、根津美術館編,《彫漆》,頁182-197。

125〈君臺觀左右帳記逐本仁見5和石彫漆器〉,收入德川美術館、根津美術館編,《彫漆》,頁231- 234

126 謝明良,〈宋人的陶瓷賞鑑及建盞傳世相關問題》、《國立臺灣大學美術史研究集刊》,29期 (2010),頁83-90。

127 佐藤豐三,〈座敷仁飾6扒大彫漆器〉,頁189-195;同氏,<室町殿行幸鎊記〉,收入根津美術 館、德川美術館編,《東山御物:「『雜華室印」以開寸石新史料中心仁》,頁160-168。

128 靜嘉堂文庫美術館編,《靜嘉堂茶道具名品選》(東京:靜嘉堂文庫美術館,2004),頁161。

129 謝明良,〈十五至十六世紀日本的中國陶瓷鑑賞與收藏〉,《國立臺灣大學美術史研究集刊》,24 期(2004),頁179-182。

130 室町幕府足利義教將軍在其御所因政務而接見外來參訪者和使節之言談記錄和賞賜細節,可參 見《看聞御記》和《滿濟淮后日記》。前者乃伏見宮貞成親王(1372-1456)所撰日記,後者則由 室町幕府親信僧人滿濟(1378-1435)撰成,二者不少內容可相互勘合。室町幕府對外賞賜剔紅 器之記載,詳見德川美術館、根津美術館編,《彫漆》,頁239-261。

131 羅麗馨,(明代匠籍人數之考察〉,《食貨月刊》,復刊第17卷第1、2期(1988年6月),頁 1-20

132(元)陶宗儀《南村輟耕錄》(北京:中華書局,1959),卷三十,頁379-380:(明)曹昭著, 王佐新增,《格古要論》卷八,頁256。

133「張德剛,嘉興縣西塘人,父成,善髹漆剔紅器。永樂中日本、琉球購得之,以獻於朝,成祖 聞而召之,時已沒。德剛能繼其父,隨召至京面試稱旨,即授營繕所副,賜宅復其家。時有包 亮,亦與德剛爭巧,宣德時亦召為營繕所副。」(明)劉應鈳修,沈堯中等纂,《嘉興府志》(臺 北:成文出版社據明萬曆二十八年刻本影印,1983,中國方志叢書,華中地方,第505號,頁 1392),卷二十二。

134(明)劉若愚,《酌中志》(北京:北京古籍出版社,1994,頁103),卷十六:(明)李東陽等 編,申時行等重修,萬曆《大明會典》,卷二百七,頁2763。

135《明太祖實錄》,卷二零七,頁3090,洪武二十四年春二月癸酉條。

136《明宣宗實錄》,卷四三,頁1051,宣德三年五月丁卯條:「南京留守左衛百戶郭記等上朝陽門 外所檀漆、桐、棕樹之數二百萬有奇。……」這項數目或有誇大之嫌,但當時外山漆園保有漆 樹量之大,可見一斑,也反映明廷用漆需求量急速增長。

137 應屨平(字錫祥,1375-1453)在宣德年間,「有功陞雲南左布政使,時有太監奉命監造剔漆器 m,進用供費百出,民不能堪。履平諗其將訖工,別造私物,密疏:欽造數完,或且止,或加 造。奉旨:造畢起送。 .」(明)徐象梅撰,《兩浙名賢錄》(上海:上海古籍出版社據明天 啟刻本影印,續修四庫全書,第543冊,頁83),卷二十八。

138(明)沈德符,《萬曆野獲編》(北京:中華書局,1989,頁661-662),卷二十六。

139 屈志仁亦有類似觀點,認為刷漆藝在十五世紀已見下滑,見James C. Y. Watt and Barbara B. Ford, East Asian Lacquer: The Florence and Herbert Irving Collection, 61. Clifford在中國雕漆專 書內將剔摩工藝置於首章,指出剔工藝在明代不復流行,見 Derek Clifford, Chinese Carved Lacquer, 19.

140 朱家溍主編,《中國漆器全集.5.明》,福州:福建美術出版社,1995。

141 夏更起編,《故宮博物院藏文物珍品大系,元明漆器》,頁86-89。

142(明)高濂,《遵生八箋》(北京:書目文獻出版社,1988,頁421下),卷十四。

143 商業競爭的市場規律主導下,坊間會出現品質良莠不齊、魚目混珠之象。元末《南村輟耕錄》: 「若髹工自家造賣低歹之物,不用漆膠,止用豬血厚糊之類,而以麻代布,所以易壞也。』新增 《格古要論》〈螺鈿>條:「今廬陵新做者,多用作料灰豬血和桐油,不堅而易壞,甚者又用藕 泥,其賤不可。《髹飾錄》楊明注指出,使用壞屑、枯炭末,和以厚糊、豬血、藕泥、膠汁等 者,乃賤工所為。類似的偷工減料、以次充好現象在晚明似乎有增無減,楊明也感慨道:「古 有用革、韋衣,後世以布代皮,近俗有以麻筋及厚紙代布,制度漸失矣。」另《髹飾錄》〈堆 紅〉條云:「一名罩紅,即假雕紅也,灰漆堆起,朱漆罩覆,故有其名。又有木胎難刻者,工 巧愈遠矣。」(明)黃成著(明)楊明注,張燕譯註,《髹飾錄國說》,(坤集〉,頁116。

144 英國維多利亞與艾爾伯特博物館透過檢測明清時期館藏的東亞漆器的漆質成份,歸納出原料 中摻雜愈多的蛋白質成份(豬血、麻布、骨膠等動植物蛋白),愈容易在同一溫濕度條件下發 生非人工損耗。作為參照組,明初永樂款龍鳳紋朱地描金填漆柜雖在接縫處出現斷裂紋,漆 層與器胎仍保持完整,可知其做工精細。報告參見 Nanke Schellman, “Delamination and flaking of East Asian export lacquer coating on wood substrates,” in Shayne River, Rupert Faulkner, and Boris Pretzel eds., East Asian Lacquer: Material Culture, Science and Conservation (London: Archetype Publication, 2011), 107-120.

145 乾隆皇帝對明初永宣剔紅之刻詩對象及內容,參見本文附錄,而其對明代雕漆的整體品評態 度,見詹鎮鹏,〈藝林生面認前朝 乾隆皇帝對明代雕漆之賞詠〉,《故宮文物月刊》,402 期 (2016.9),頁52-61。

Download PDF:

朱髹增華: 明初(1368-1435)官用剔紅器及其相關意涵

故宮學術季刊第三十四卷第二期

詹鎮鵬 香港中文大學藝術系 博士候選人

![[临渊阁]天地一家春](https://www.antiquekeeper.ca/wp-content/uploads/2023/04/BW-Erping-1a-17-6-1.jpg)