唐“都管七个国”六瓣银盒考

作者:周伟洲 (原载《唐研究》第三卷,北京大学出版社1997年版)

唐末 都管七国人物银盒:一级文物 1979年9月24日出土于 西安市碑林区西安交通大学 现藏于 西安博物院

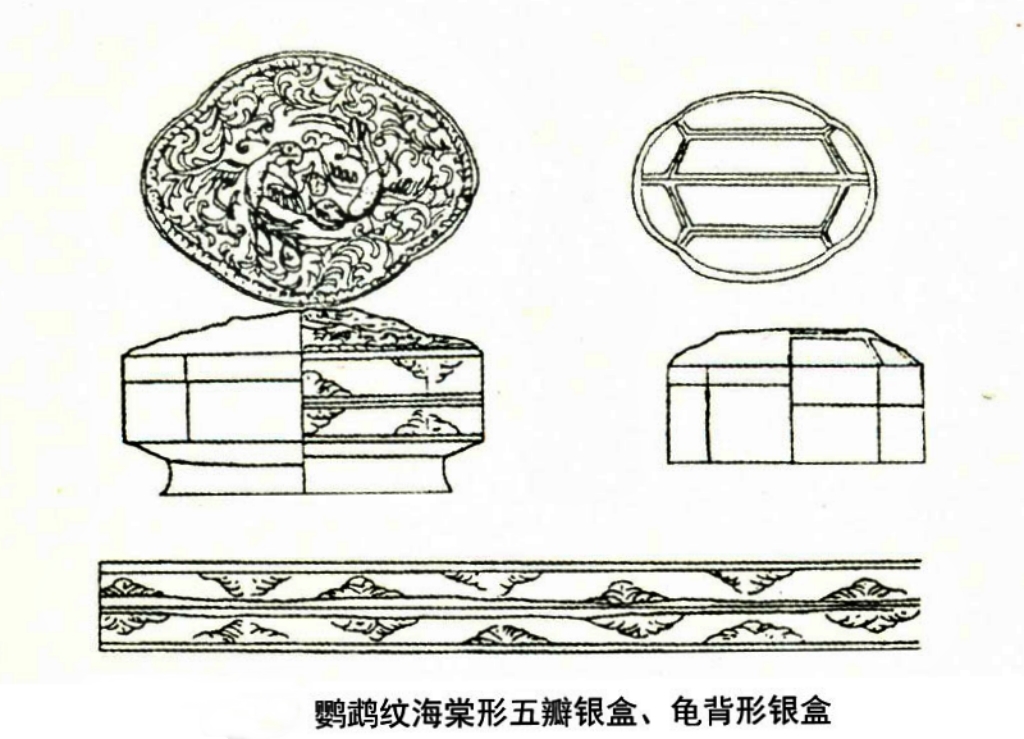

都管七国银盒里装着鹦鹉纹海棠形银盒,鹦鹉纹海棠形银盒里装着龟背形银盒,龟背形银盒里装着两颗水晶珠和一颗玛瑙珠。这种函套设置似佛教盛放舍利的惯用装置,而以玛瑙、水晶仿制的舍利,在佛典中明确了其作为影骨舍利同真身舍利一样是佛法身的代表。

都管七个国银盒属于皇室物品基本上在学界已达成共识,有学者亦提出其为佛教物品。它到底是什么佛教物品,无人论及。现综上所述,基本可以肯定这三件银盒是盛装舍利的器具,其中的两颗水晶珠和一颗玛瑙珠就是影骨舍利。

凭什么由“昆仑王国”来“都管七国”呢?凭的是舍利,凭的是佛陀授予的神圣特权来管理这些国家,这就是舍利与王权的关系,这就是用宗教思想维护政治统治的理念和措施。

注:影骨舍利是佛家弟子用玉石按照真骨的形状和大小而特制的一种佛舍利。影骨的设置目的在于保护真骨,也叫影身舍利。影骨舍利与真骨同室供养,同时也可以代表真骨接受礼拜和供养,令信众见如真骨,若有人有缘得此,结善缘,寻佛缘,增长福报。在佩戴和收藏影骨舍利的同时,佩戴者和收藏者们也被无形影响, 定会感到精神世界的提升和升华。这种神圣吉祥之物,成为有德之人护身的器物,健康的饰品以及地位财富的象征。

一 唐代银盒出土

一九七九年八月在陕西西安交通大学校园出土了三件套装在一起的唐代银盒。该物最外层是六瓣喇叭形高圈足银盒,高5、径7.5、足径6、腹深3厘米,重121克。中层为鹦鹉纹海棠形圈足银盒,高3.4、径6.4×4.9、圈足径5×3.5厘米,重38.2克。最内层为龟背纹银盒,高2.3、径4.7×3.7厘米,重30克,内装水晶珠二颗、褐色橄榄形玛瑙珠一颗。①

最使笔者感兴趣的是,最外层的六瓣银盒上面所錾刻之人物图像及题榜,因与唐代中西交通和民族历史文化有密切之关系,有必要作进一步考释。

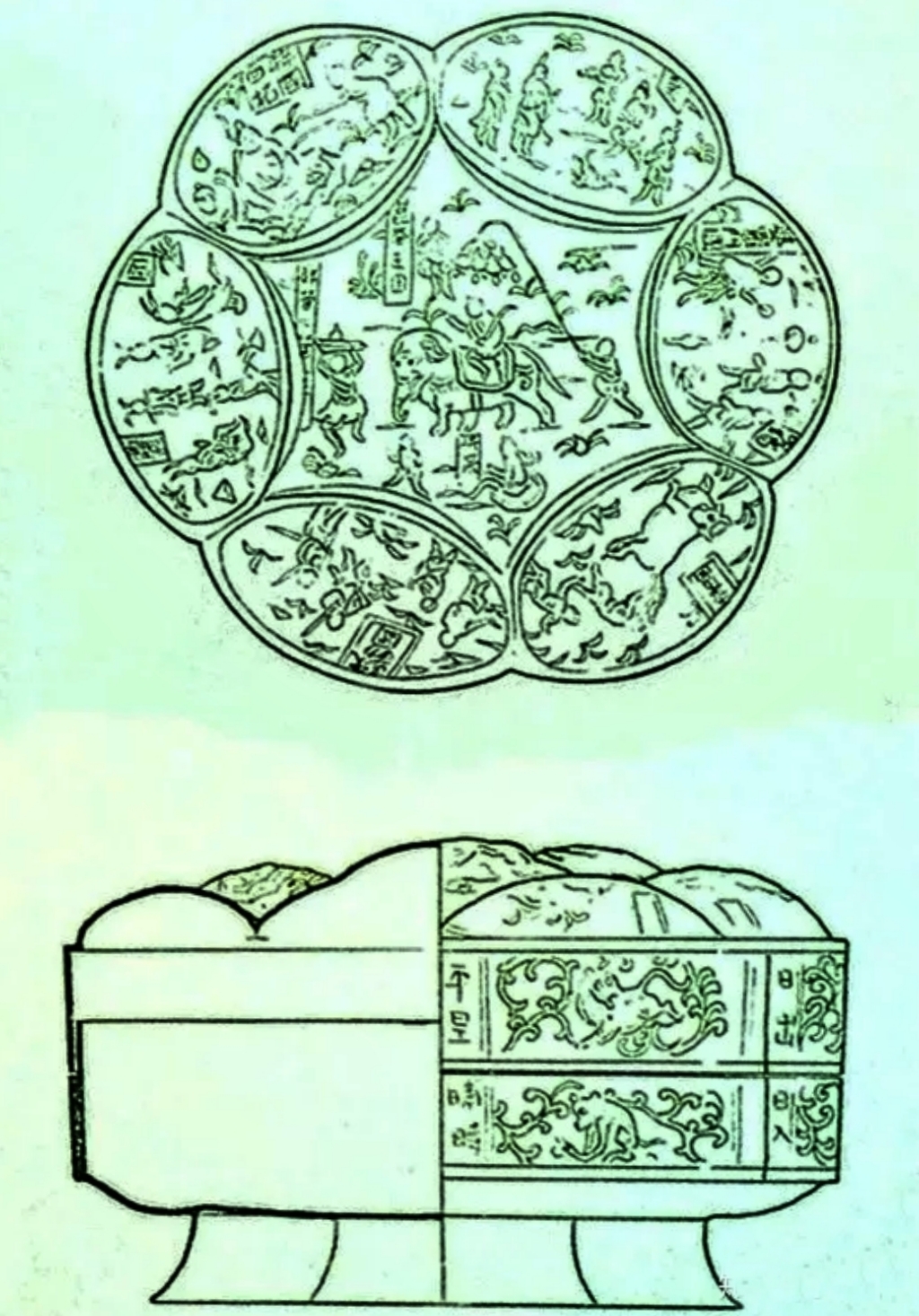

为了便于分析和考证,依据上述论著及对原物的考察,再将六瓣银盒作详细描述。银盒的盒身外观俯视呈六瓣形,盖面隆起,以边呈隆起的六个角,卵形规范,正中呈六角形,连同周围的卵型六个区划,共为七个部分。各部分均自行隆起。银盒底部平坦,有喇叭形六瓣圈足,子母口。锤击成形,花纹模冲,细部平錾加工,纹饰鎏金,鱼子纹地。

盒盖俯视图正中六角形内,中有一人,骑佩有鞍鞯之象,左手抱一长条形物,右手平上伸。象后一人步行,挚花盖,盖顶在骑象人之头上方。象前方有一人,双手托举一盘子,上放一瓶,作奉献姿态。在整个图像的正前方,錾刻有两人,左一人似正奔走,右一人则伸脚坐于一物上。正后方还刻有一环抱双手之人。②图像空白处间錾有萱草纹饰。整个图面围在长方格内,有榜题三条:最左侧为“都管七个国”;左上方为“昆仑王国”③;正前方下部正中有“将来”二字。

从正中“昆仑王国”向右,顺时针方向依次为六个卵形区划,以正中为轴展开,各为一国名:

- 婆罗门国:左侧为一立人,怀抱一个似环形之物体,衣似袍,足着靴。其对面(右侧)站有两人,均穿袍着靴。三人之间(正下方)有立于地上细颈瓶一个,瓶口似正喷出烟火。图像内间以萱草。左侧题榜为“婆罗门国”,右侧为“呪(咒)锡”二字。④

- 土番国:图像正前錾一奔跑之牛,后有两人作追赶状。余间以萱草。题榜为双格界定,在正上方,为“土番国”。“番”应为“蕃”之异写。

- 踈勒国:左侧两人,前一人似执弓,后一人作注视状,右侧与执弓者相向有两人,均执刀(或剑)。余间以萱草、山石。题榜在正上方,双线长方格,内为“踈勒国”三字。“踈”应为“疏”之异写。

- 高丽国:有著长袖袍者五人,左一人席地而坐,似击掌(或合掌),四人站立围绕,姿态各异。五人头上均插有翎羽两根。余白间以萱草。题榜左右分为二,左为“高丽”,右为“国”字。

- 白拓□国(白柘羯国):左为一席地而坐之老者,头上发髻,对面一人弯腰前伸双手作供奉形态,余间以萱草、蓬莲等。题榜在正中,分两排,为“白拓□国”。□字右半錾刻不清,左半似为“屰”。

- 乌蛮人:左侧前后两人,右一人佩刀,头上角囊;右侧三人,右者头上角囊,余二人似髽髻。余间以萱草。题榜在右侧,为“乌蛮人”,而不称国。以上均见图一。

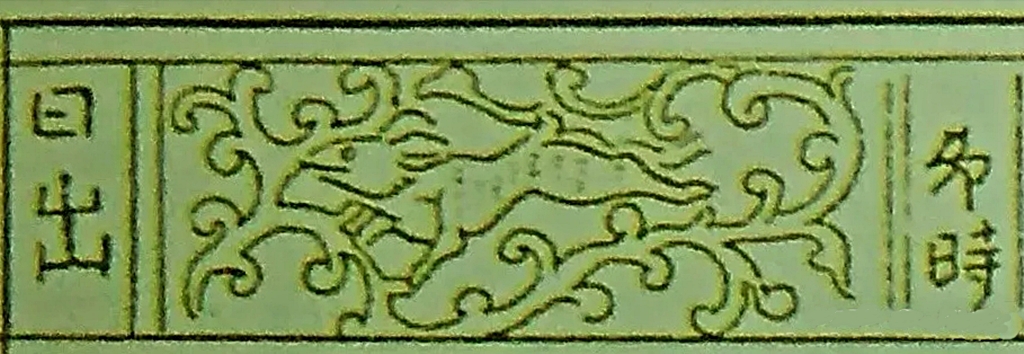

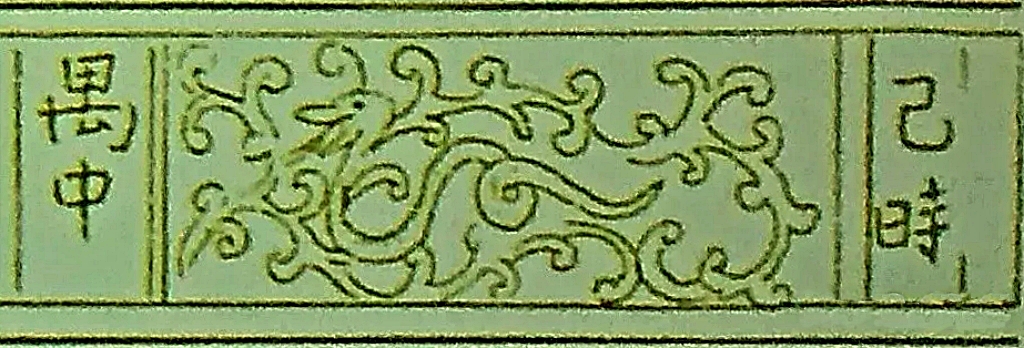

银盒盒口上下以缠枝卷叶纹为背景,四周用线划为上下各六个长方形栏,*(上日下工)内分别錾刻十二生肖图像。每一长方形栏内左右有题榜,即“子时、半夜”,“丑时、鸡鸣”,“寅时、平*(上日下工)(旦)”,“卯时、日出”,“辰时、食时”,“己(巳)时、晡时”,“午时、正中”,“未时、日睰”,“申时、晡时”,“酉时、日入”,“戌时、黄昏”,“亥时、人定”。(图二)

关于都管七个国六瓣银盒的制作年代,研究者们通过银盒的形制、纹饰及与其他有明确纪年的唐代金银器物的比较研究,得出了较为一致的结论,即此银盒应是唐代后期的制品。陆九皋、韩伟将此银盒列为唐代金银器的第四期,即唐穆宗至哀帝时期(821~907年);⑤赵超则将此银盒列入其分期中的第六期,即唐武宗至哀帝时期(841~907年)。⑥陆、韩、赵各位所断言时间大致相当。此说可信。

需要补充的是,如果将此银盒与有明确纪年的出土唐代银盒比较,可以得出更具体的相对年代。这对于考释都管的七个国有直接的关系。据上引张达宏、王长启文,此银盒的造型,与江苏丹徒县丁卯桥出土的“鎏金凤纹大银盒”、陕西蓝田县出土的“凤衔绶带纹五瓣银盒”(錾有“咸通七年”字样)大致相同。

按目前所知,国内已出土的唐代银盒上有较确切纪年者,主要有一九七〇年陕西西安何家村窖藏唐代金银器。内中有“石榴花结纹银盒”、“双鸿衔胜石榴花结纹银盒”、“飞狮六出石榴结纹银盒”、“凤鸟翼鹿纹银盒”等二十六件。⑦这批银盒及一同出土之其他的金银器,学者们一般认为是在唐天宝年间以前制作的。⑧其次是一九八二年江苏丹徒县丁卯桥出土的唐代银盒共二十八件,其中与“都管七个国”银盒样式相近似的有四出莲瓣形的“鎏金凤纹大银盒”和“鎏金四出鹦鹉纹银盒”等。⑨陆九皋、刘建国撰文认为,丁卯桥这批银器“制作的年代上限不会超过玄宗末年”⑩。然而,在稍后陆九皋与韩伟合编之《唐代金银器》一书中,陆、韩将这批唐代银器制作年代,划入第四期(穆宗至哀帝时)。(11)陕西西安市东郊和沙坡村还各出土了唐代银盒一件,(12)韩伟在其编著之《海内外唐代金银器萃编》中将以上两银盒制作年代定为唐代金银器第二期(武则天至玄宗时期,公元684~755年)。最后,出土唐代银盒最重要的一批是一九八四年陕西扶风县法门寺地宫发现的一批,主要有“鎏金双凤衔绶带御前赐银方盒”(盒面有墨书“随真身御前赐”六字)、“鎏金双狮纹菱弧形圈足银盒”、“鎏金银龟盒”、“椭方形素面银盒”、“双鸿纹海棠形银盒”等。(13)这批银盒,据墨书记,是随真身(即佛舍利)入赐法门寺的。因此,银盒等金银器的制作年代当为懿宗、僖宗时迎送佛指舍利之前。此外,有明确制作纪年的唐代金银器为一九八〇年在陕西蓝田县汤峪杨家沟出土的“凤衔绶带纹五瓣银盒”,盒底錾有“内园供奉合(盒),咸通七年十一月十五日造,使臣田嗣莒,重一十五两五钱一字”字样。(14)咸通为唐懿宗年号,咸通七年为公元866年。

将以上出土唐代银盒及相关出土之其他金银器,与“都管七个国”等三件套装银盒,从形制、纹饰等方面作认真的对比研究,显然“都管七个国”等三银盒与蓝田出土“凤衔绶带五瓣银盒”最相近似。如两者(包括“都管七个国银盒”内之“鹦鹉纹海棠形圈足银盒”)錾刻之蔓草纹饰(即缠枝卷叶纹)基本相同(图三)。而且两银盒在盒口上下,均以缠枝卷叶纹为背景,于上錾刻动物形象,一为十二生肖,一为鸿雁(图四)。在形制上,二者均有分瓣形式。其次,“都管七个国银盒”等三件与法门寺地宫发现之银盒也有较多的相似之处,如龟形形制,高圈足,双凤衔带与鹦鹉衔带纹饰等。蓝田出土之银盒有明确纪年,在咸通年间,法门寺所出银盒的年代也大致可定。因此,笔者进一步推测,“都管七个国银盒”制作年代,大致在唐宣宗大中到唐懿宗咸通年间(847~873年)。

在基本确定了“都管七个国银盒”制作年代之后,再来考释“都管的七个国”也就有的放矢了。

二 都管七国

(一)昆仑王国

“都管七个国银盒”正中六角形,据题榜为“昆仑王国”,图在正中,是否意味其余六国由其管理?看来不可能。因为银盒有“都管七个国”字样,即是说,正中的昆仑王国也应在都管的七个国之中。此昆仑王国似也非指先秦时期周穆王西巡会见西王母之“昆仑”,而应是指南海中的昆仑国。中国史籍关于南海之昆仑记载颇多。如早在公元三世纪,万震所撰《南州异物志》记,扶南国(今柬埔寨)“自立为王,诸属皆有官长,王之左右大臣,皆号为昆仑”。刘宋时,竺芝撰《扶南记》,有“顿逊国”,属扶南,“国主名昆仑”(15)。至唐代,有关昆仑或昆仑国之记载更多。如《旧唐书》卷一九七《林邑传》记:“自林邑(今越南半岛南部——引者)以南,皆卷发黑身,通号为‘昆仑’。”同书《真腊国传》云:“在林邑西北,本扶南之属国,‘昆仑’之类。”唐慧琳《一切经音义》卷一〇〇释慧超《往五天竺国传》上卷阁蔑(即吉蔑,真腊国别称)云:“眠*(上敝下龟)反,昆仑语也。古名邑心国,于诸昆仑国中,此国最大,亦敬信三宝也。”又《新唐书》卷二二二《南蛮传》记“盘盘国”(今泰国南),“其臣曰勃郎索滥,曰昆仑帝也,曰昆仑勃和,曰昆仑勃谛索甘,亦曰古龙。古龙者,昆仑声近耳”。同书《扶南传》云:“王姓古龙。”此外,如《续高僧传》卷二《彦琮传》所记林邑有“昆仑书”;义净《南海寄归内法传》所云“掘伦国”至交、广,“遂使总唤昆仑国焉”。

总之,上述这些史籍文献所说之“昆仑”或“昆仑国”,不外指今中南半岛南部与马来半岛的南海诸国。这一结论也早为中外学者所指出。(16)

“都管七个国银盒”上的“昆仑王国”,若是指上述广义之昆仑诸国,似也说得过去。但是,南海也有狭义之“昆仑国”,即其本身即名昆仑国者。唐咸通初,曾任安南经略使蔡袭从事的樊绰,对南海及西南南诏等地曾作过一番调查研究。所撰《蛮书》(又名《云南志》、《蛮志》、《南夷志》等)卷一〇《南蛮疆界接连诸番夷国名》,有昆仑国。“昆仑国,正北去蛮(指南诏——引者)界西洱河(今云南洱海——引者)八十一日程。出象及青木香、檀香、紫檀香、槟榔、琉璃、水精、蠡杯等诸香药、珍宝、犀牛等”(17)。同书卷六《云南城镇》云:“量水川(今云南华宁——引者)西南至龙河,又南与青木香山路直,南至昆仑国矣。”

又《新唐书》卷二二二《骠国传》载,骠国属国有十八,内有弥臣、坤郎;部落二百九十八,内有禄羽、磨地勃等。且云:“繇弥臣至坤郎,又有小昆仑部,王名茫悉越,俗与弥臣同。繇坤郎至禄羽,有大昆仑王国,王名思利泊婆难多珊那。川原大于弥臣。繇昆仑小王所居,半日行至磨地勃栅……”。

关于《蛮书》所记之“昆仑国”或《新唐书》所云之大小昆仑国之位置,以前中外学者考证甚多,但大都将两书所记之昆仑国视为同一,因两者均在南诏之南;但昆仑国的具体位置却说法不一:有谓在今缅甸伊洛瓦底江口及磨地勃湾(莫塔马湾)之间;(18)有说在今缅甸南怒江(即萨尔温江)入海口附近,今毛淡棉及Tenasserim附近;(19)还有的认为此国在今缅甸加兰尼山及加兰人所居之地。(20)目前,中国学者还是多数赞同《蛮书》及《新唐书》所记,昆仑国在今怒江缅甸入海口的毛淡棉一带。毛淡棉以北的莫塔马,应即《新唐书》所记之“磨地勃栅”(21)。此说可信从。

如此,“都管七个国”之一的昆仑王国应指南诏之南、今怒江缅甸入海口毛淡棉一带。按此昆仑国虽未与唐朝有直接交往,但与南诏关系密切。《蛮书》卷一〇曾记:“蛮贼(南诏)曾将军马攻之,被昆仑国开路放进军后,凿其路通江,决水淹浸,进退无计。饿死者万余,不死者,昆仑去取右腕放回。”“蛮贼”指南诏人。又《南诏野史·隆舜传》云:“光启元年昆仑国进美女,舜嬖之。”光启元年为885年。同书又载:“段正淳时,缅人、波斯、昆仑三国进白象及方物”等。

昆仑国“出象”,与泛指的昆仑诸国均有大象。如林邑(环王)“王卫兵万千,战乘象”;婆利国王“出以象驾车”;扶南王“出乘象”;真腊“有战象五千”等。(22)银盒上錾刻有乘象之贵人(或王者),与昆仑国出象及用象作乘骑的习俗相同。至于银盒錾刻之人物衣饰、肤色虽然不清,但却与今东南亚诸国人相似。

(二)婆罗门国

考释此国,首先使人想到的是《新唐书》卷二二一《西域传》上所记:“天竺国,汉身毒国也,或曰摩伽陀,曰婆罗门。”《旧唐书》卷一九八《西戎传》亦云:“天竺国……或云婆罗门地也。”是中国史籍称天竺(印度)诸国为婆罗门国。婆罗门,梵文Br’āghmana,意译清静。公元前七世纪时,印度就流行婆罗门教。该教信仰多神,奉梵天、毗湿奴和湿婆三大神,把人分为婆罗门(祭司)、刹帝利(武士)、吠舍(农民和工商业者)、普陀罗(无技术的劳动者)四个等级。至公元前六至前五世纪,因佛教的兴起,婆罗门教开始在今印度地区逐渐衰微。到公元四世纪后,婆罗门教吸收佛教、耆那教的一些教义及各地民间信仰,直到八至九世纪,经过改革,逐渐形成为现代雏形的印度教,也称新婆罗门教。此教也广泛传入与印度毗邻之缅甸及东南亚诸国。因此,银盒上的婆罗门国,从广义来讲,应是指八至九世纪的印度诸国(即五天竺国等),这是无疑问的。

但是,与昆仑王国一样,银盒所指的“婆罗门国”是否也有狭义的或有专名的国家,而成为都管的七个国之一?这同样在樊绰的《蛮书》里找到了答案。《蛮书》卷一〇记:“大秦婆罗门国,在永昌(今云南保山——引者)西北,正东与弥诺江安西城楼接界。东去蛮阳苴哶城四十日程。蛮王善之,街(往)来其国。”又“小婆罗门国与骠国及弥臣国接界,在永昌北七十四日程。俗不食牛肉,预知身后事。出贝齿、白*(左虫右葛)、越诺布。共大耳国往来。蛮夷善之,信通其国”(23)。按上引两段文,中外学者如伯希和、向达、岑仲勉、方国瑜、赵吕甫诸人均有考释,有人认为“大秦婆罗门国”一段有错讹。向达意见应改为:“大婆罗门国界永昌北,弥诺江西,正东与安西城楼接界。”(24)岑仲勉认为此段应作“大秦婆罗门国界永昌西北正东,与弥诺国江西安西城楼接界”(25)。

参照唐贾耽《边州入四夷路程》所记:“……二百里至安西城。乃西渡弥诺江水,千里至大秦婆罗门国”一段,(26)以及诸家大致相同的结论,知南诏之安西城在今缅甸之孟拱,弥诺江即今缅甸亲敦江(Chindwin)。如此,则按上述《蛮书》及贾耽所记,大秦婆罗门国当在亲敦江上游以西,过那加山(时为南诏与大秦婆罗门国之分界)之地,即今印度布拉马普特拉河流域之阿萨姆邦。据贾耽所记,此国非印度五天竺之一,而在东天竺之东,紧邻南诏的一个信仰婆罗门教的小国。

至于小婆罗门国,《蛮书》卷二弥诺江条下记:“又弥诺江在丽水(今伊洛瓦底江——引者)西,源出小婆罗门国。……合流正东,过弥臣国,南入于海。”据上引向达、岑仲勉、方国瑜等著作,亲敦江主流由北向南,仅有支流自今印度阿萨姆南之曼尼坡尔(Manipur)来合,则小婆罗门国当在今印度直辖区曼尼坡尔地,也即是在大秦婆罗门国之南。

又费琅《南海中之波斯》一文,云婆罗门国应指骠国或卑谬(Prome)之南及东南,同白古(Pegou)之北,因缅甸人自称其国为Mran-rna,应即婆罗门之对音。(27)此说不恰切,故未得到学界之认可。

由于大小婆罗国主要信仰婆罗门教,故称为婆罗门国,《蛮书》记其“俗不食牛肉”,即婆罗门教规定。此两国与南诏邻,有交往,如《蛮书》所说:“蛮王(南诏王——引者)善之,往来其国。”因此,都管七个国之一的婆罗门国实指南诏西之大小婆罗门国。结合银盒錾刻图像,也有婆罗门教之特征:画面三人服饰、头饰虽不清,但三人围着一上下细颈之瓶,瓶内冲出火焰或烟火;左一人似用一圆物指画,而右侧题榜“咒锡”二字,似指这些婆罗门教徒正在作咒法。按《新唐书·天竺传》云,其国人“信盟誓,传禁咒,能致龙起云雨”,或与此相近。

(三)土番国

土番国,应即吐蕃国,七世纪兴起于今青藏高原的民族所建之政权,至松赞干布时,青藏高原各部逐渐统一,与唐朝、南诏均有密切关系。吐蕃称南诏为绛域(Vjong yul)或三睒(Sadam),(28)且在七世纪末已将自己的势力伸入洱海河蛮(主要是白蛮)地区。在甘肃敦煌发现之古藏文吐蕃历史文书赞普传记部分(P.T.1287)记,吐蕃赤都松赞普(汉文史籍作器弩悉弄)在位时(676~704年),曾“推行政令及于南诏(vjang),使白蛮(Mywa dkar po)来贡赋税,收乌蛮(Mywa nog po)归于治下”(29)。这虽然有些夸大,但也反映出一些历史真实。当时,云南洱海周围有六诏,其中最南的蒙舍诏首领皮逻阁,在唐朝的支持下,约于唐开元二十六年至二十七年(738~739年)统一其余五诏,逐吐蕃出河蛮之地。唐封皮逻阁为“赵国公,赐名曰归义”(30)。南诏与唐朝联合以抗吐蕃,并积极扩展自己的势力。到唐天宝年间,由于南诏日渐强大,与唐矛盾尖锐,加之唐剑南节度使及其属下对南诏倍加欺侮,南诏与唐朝决裂,转投吐蕃。“吐蕃以为弟,夷谓弟‘钟’,故称‘赞普钟’(藏文作btsan-gcung——引者),给金印,号‘东帝’”(31)。

此后,南诏与吐蕃联合,经常攻掠唐西川等地。这种情况一直到唐贞元九年(793年),南诏王异牟寻(皮逻阁曾孙,阁罗凤孙)因不堪吐蕃之压迫,遣使三道至成都、交州、黔州,向唐剑南节度使韦皋等表示愿意附唐,共抗吐蕃。次年,唐德宗遣使册封异牟寻为“南诏王”。从此,南诏与吐蕃决裂,与之战争,成为遏制吐蕃的一支重要力量。此时,吐蕃西有大食,东南有南诏,北有回鹘及唐朝的攻围;加之内部斗争激烈,日益衰弱。到唐武宗会昌二年(842年),吐蕃最后一个赞普朗达玛被一僧人所杀,昔日强盛之吐蕃统一王朝瓦解。

“都管七个国银盒”如上述,制作于唐大中至咸通年间(847~873年),此时吐蕃统一政权已瓦解,国内各割据势力纷争不已,往日雄踞于青藏高原之强大政权已不复存在。其成为都管之七个国之一,才有了可能。银盒上錾刻之吐蕃国图像,恰为两人追赶一奔跑之牛,表现青藏高原吐蕃人放牧之情景,正好与政权瓦解后的吐蕃情况相对应。

(四)踈勒国

踈勒国,即疏勒国,又作佉沙国、伽斯祗罗国、伽斯国等。此国自汉代就见于中国史籍,乃西域地区的城郭国之一,在今新疆喀什地区。汉代曾于西域地区设置“西域都护府”或“长史府”,管辖该地。唐“安史之乱”前,曾在西域设置“安西都护府”,治龟兹(今新疆库车),统四镇及四都督府,疏勒为其中之一。其间,吐蕃势力自青藏高原北上进入西域,与唐争夺四镇,曾几度占据四镇。(32)唐长寿元年(692年),王孝杰一举从吐蕃手中夺回四镇,从此至数十年的“安史之乱”前,均为唐所辖,但疏勒王统仍被保留。

安史乱后,吐蕃趋势占领唐地陇右、河西,八世纪末又据有西域天山以南等地,疏勒也沦为吐蕃属地。到九世纪四十年代统一的吐蕃王朝瓦解之后,疏勒复自立。

“都管七个国银盒”上的踈勒国,正好是吐蕃灭亡自立之时,因其与吐蕃关系密切,从吐蕃西部象雄(羊同,即今西藏阿里地区)有通道至其国,故也成了都管的七国之一。然而,从银盒錾刻之图像看,似乎制作者对此国之风习不甚了然。图像中环立四人,一人执弓,二人抱刀,猛勇无比;故有谓此表现了疏勒人之尚武精神和习俗。(33)其实,遍检自汉以来各史籍中有关西域传中之疏勒国,皆未记其有尚武之风习。《新唐书·西域传》仅记其国“俗尚诡诈,生子夹头取褊,其人文身碧瞳”。唐贞观年间,途经此处求法之高僧玄奘,也只说其国(佉沙国)“人性犷暴,俗多诡诈,礼义轻薄,学艺肤浅。其俗生子,押头匾*,容貌粗鄙,文身绿睛”(34)。此乃因疏勒大多为伊兰人种,喜贸易,与东方汉族差别较大,故玄奘所云多有偏见和误解。由此也可知其国人习俗,并无尚武之风习。

(五)高丽国

都管七国中有高丽国,使人首先想到:高丽国已于唐高宗总章元年(668年)为唐所灭;则银盒制作年代应不会超过高丽国灭亡时期。然而,这一看法却不能成立。因为从银盒的形制、纹饰等方面考察,银盒当属晚唐时作品。高丽与吐蕃一样,虽已灭亡,但其土地、人民俱在,也可“都管”;其次,银盒上的“都管七个国”并非当时实际都管的,而是带有理想化的色彩(说见后),不一定都十分符合当时的历史情况。

高丽国历史悠久,与中国内地关系至为密切。秦汉时,曾于高句丽地设置郡县;唐初,朝鲜半岛上的三国高丽、百济、新罗,皆名义上臣属于唐朝。唐高宗时,联合新罗,先后灭亡了百济和高丽,于原高丽五部、百七十六城之地,置都督府九、州四十二、县一百,又置“安东都护府”以统之。(35)此后,新罗渐强盛,并原百济、高丽地,然其也仅统治了今朝鲜半岛大同江以南地区。到公元十世纪,王建重建高丽王国,征服新罗,才统一朝鲜半岛。

历史悠久的高丽国,对唐末时中国南方之人来说,仍记忆犹新,且位于半岛上的高丽人很早就从便捷的海路到中国南方各地。如魏晋南北朝时,高丽使臣就不断出现在东晋和南朝的首都建康(今江苏南京)。而朝鲜半岛上的僧人、商人更是往来于交、广,经海路到南海或印度求法和贸易。如义净撰《大唐西域求法高僧传》里,记有新罗僧二人,“发自长安,远之南海。泛舶至室利佛逝国(今苏门答腊岛——引者)、西婆鲁师国(今苏门答腊岛西北部——引者),遇疾俱亡”(36)。而《往五天竺国传》的作者慧超,也是新罗僧人,他往五天竺求法,去时即走的南海海路。(37)又日本僧人圆仁所撰之《入唐求法巡礼行记》卷四记,唐后期山东莱州(治今山东蓬莱)及楚州(治今江苏淮安)均有“新罗坊”,且有新罗人泛海至日本、唐朝的广州等地的情况。总之,中国南方(包括交广)各族对朝鲜半岛上诸国的情况是较为熟悉的。而且在高丽国为唐所灭后,西方包括南海诸国仍称朝鲜半岛诸国为高丽国。成书于唐(武周)天授二年(691年)的义净撰《南海寄归内法传》卷第一自注“鸡贵”时说:“鸡贵者,西方名高丽国为俱俱吒*(上殹下言)说罗。俱俱吒是鸡,警说罗是贵。西方传云,彼国敬鸡神而取尊,故戴翎而表饰矣。”义净此书是在南海室利佛逝国(今印度尼西亚苏门答腊岛的巨港一带)所撰,时高丽国灭亡已二十余年矣。

正因为人们对高丽国较为熟知,“都管七个国银盒”上錾刻的高丽国图像人物,才基本上符合高丽国之风习。图像中左侧一人坐着,四人环立,此五人头上皆于两耳边插有两支鸟羽。据《旧唐书》卷一九九《东夷‘高丽传》云:“官之贵者,则青罗为冠,次以绯罗,插二鸟羽,及金银为饰,衫筒袖,祷大口,白韦带,黄韦履。……食用笾豆、簠簋、罇俎、罍洗,颇有箕子之遗风。”图像五人不仅头插二尾鸟羽,且均著筒袖衫,袴大口,登履,与史籍所载基本相符。五人姿态及服饰真是“颇有箕子之遗风”。又银盒中的人物形象与陕西乾陵唐章怀太子墓墓道东壁壁画“客使图”中,从左到右第五人高丽使臣服饰相同。(38)

(六)白拓□国(白柘羯国)

按此国不见文献记载,加之第三字右侧不清,更增加了考释之难度。下面暂以“白拓”为国名,试作考证。

按“拓”字中古时有三音。慧琳《一切经音义》卷五二、八二等,云拓,他各反或汤洛反、他洛反,读作tuo;又云与摭同之,之石反,读作zhi;《集韵》拓,一读作达各切,一作摭(zhi)。又《隋唐·经籍志》云:“其相承传拓之本,犹在秘府。”王建《原上所居诗》:“古碣凭人拓”。此“拓”字读作榻(ta)。以此音考索“白拓□国”,则有以下几种推测:

- 第一,白拓□国(白柘羯国)或即南诏国。《新唐书·南诏传》、《滇释记》卷一、《南诏野史》卷下等文献,均载南诏别名为“鹤拓”。王忠《新唐书南诏传笺证》以为,鹤拓即“河赕”之异译,由地名转为国名(或年号)。(39)鹤拓与白拓仅一音之差。

- 第二,白拓□国者,疑即指两爨中“西爨白蛮”也,与银盒都管之另一国东爨之“乌蛮人”相对应,皆南诏所统治。

- 第三,或称白拓□国。为今缅甸伊洛瓦底江入海口东北之“白古国”(Pegou今译作“勃固”)。据费琅《南海中之波斯》一文云:“十一世纪时白古国为蒲甘之缅人所侵并”;哈威(G.E.Hm’vey)著《缅甸史》也引用了一些关于自古王传说故事。则白古国乃十一世纪前缅甸南部一重要之国家。(40)此国东南即昆仑国。

- 第四,或谓“白头国”。《新唐书》卷二二二《南蛮·扶南国传》记:“武德、贞观时,再入朝,又献白头人二。白头者,直扶南西,人皆素首,肤理如脂,居山穴,四面峭绝,人莫得至,与参半国接。”参半国,同书云:“文单(即陆真腊——引者)西北属国曰参半,武德八年使者来。”按“白头国”与“白拓”音最近。文单在今老挝、柬埔寨地,文单城即今万象;扶南在今中南半岛,今柬埔寨地。如此,白头国当在今柬埔寨与老挝间。

- 第五,“弥诺国”或“弥臣国”。《蛮书》卷一〇《南蛮疆界接连诸番夷国名》首列:“弥诺国、弥臣国,皆边海国也。呼其君长为寿。弥诺面白而长,弥臣面黑而短。性恭谨,每与人语,向前一步一拜。……王出即乘象,百姓皆楼居。披婆罗笼……在蛮永昌城西南六十日程。”按弥诺可视为白拓之音转;而弥臣(“臣”音chin),又可视为白拓之拓音zhì的音转。且此两国与南诏关系密切,同为南诏邻国。

弥诺国的位置,据《蛮书》卷二丽水条云:“又丽水,一名禄*(上日下斗)江……南流过丽水城西。又南至苍望。又东南过道双王、道勿川。西过弥诺道立栅。又西与弥诺江合流。过骠国,南入于海。”按丽水即今伊洛瓦底江,弥诺江为今亲敦江,丽水城在今缅甸达洛基,苍望即今八莫。依此,弥诺国当在今缅甸伊洛瓦底江与亲敦江合流以北地区。(41)

至于弥臣国,则亦见于中国史籍之记载。《册府元龟》卷九七二外臣部朝贡五云:贞元二十年(804年)“十二月南诏蛮、弥臣国……并遣使朝贡”。同书卷九六五外臣部封册三也记:贞元二十一年(805年)“四月,封弥臣嗣王道勿礼为弥臣国王”(42)。其国原属骠国,为其十八属国之一。前引《新唐书·骠国传》云:“繇弥臣至坤朗,又有小昆仑部。”《蛮书》卷六开南城条云:“陆路去永昌十日程,水路下弥臣国三十日程。南至南海,去昆仑国三日程。”又同书卷二丽水、弥诺江条云:“又弥诺江在丽水西,源出西北小婆罗门国。南流过沺液苴川。又东南至兜弥伽木栅,分流绕栅,居沙滩南北一百里,东西六十里。合流正东,过弥臣国,南入于海。”弥诺江为今亲敦江,与丽水(伊洛瓦底江)合流在今缅甸敏建南,正东过弥臣国,即指丽水过蒲甘以南流入海之东,当在今仰光东北白古(勃固)地区。(43)

以上五种推测,以“白头国”与“白拓□国”音最近,“鹤拓”、“白蛮”、“白古”则音差别较大,难以使人信从。但“白头国”与唐、南诏关系不密切,且应系无名之小国,“白拓□国”指此国似可能性也不大。弥诺、弥臣均可视为“白拓”之音转,且其与唐、南诏以及都管七国的关系密切,位置也较邻近,地处南诏通天竺、南海诸国的陆上和海上交通要道。上引《蛮书》卷一〇云:太和九年(835年),南诏“曾破其国,劫金银,掳其族三二千人,配丽水淘金”。再从银盒上錾刻之图像看,两人头上均有髽髻,右一人似一趋一拜,捧物奉献,与前引《蛮书》所记,其人“性恭谨,每与人语,向前一步一拜”似相合。

总之,以上推测中,“白拓□国”系指南诏西南之弥诺或弥臣国一说,似乎更为合理。今姑且考释至此。

(七)乌蛮人

此不称“国”而称“人”,与都管其余六国异。乌蛮,也使人首先想到此即指南诏。两《唐书》南诏传均记,南诏是“乌蛮别种也”。《蛮书》卷三亦说:“六诏并乌蛮。”六诏中最南面的蒙舍诏兼并其他五诏,建南诏政权,其统治地区白蛮犹多,但统治者皆为乌蛮。唐代一些文献、诗词中,也往往以“乌蛮”指南诏。如唐末崔致远撰《补安南录异图记》云:“西南则通阇婆、大食之国;陆之西北则接女国、乌蛮之路。”(44)唐徐凝《蛮入西川后》诗云:“纷纷塞外乌蛮贼,驱尽江头濯锦娘。”(45)两文与诗中的“乌蛮”均指南诏而言。因此,银盒上的“乌蛮人”,从广义来讲,可释为南诏。

但是,与前述婆罗门国、昆仑国一样,“乌蛮”也有狭义的、确指的部族的存在。《新唐书》卷二二二将《南蛮传》分为上、中、下三部分,上、中是南诏及有关部族,下则是讲扶南、骠等国。而“两爨蛮”传,则列入南蛮传下,显与南诏分列。所谓“两爨蛮”者,即乌蛮和白蛮是也。传云:“自曲州、靖州西南昆川、曲轭、晋宁、喻献、安宁距龙和城,通谓之西爨白蛮;自弥鹿、升麻二川,南至步头,谓之东爨乌蛮。”又云:“乌蛮与南诏世昏(婚)姻,其种分七部落:一日阿芋路,居曲州、靖州故地;二曰阿猛;三曰夔山;四曰暴蛮;五曰卢鹿蛮,二部落分保竹子岭;六曰磨弥敛;七曰勿邓。土多牛马,无布帛,男子髽髻,女子披发,皆衣牛羊皮。……大部落有大鬼主,百家则置小鬼主。”樊绰《蛮书》卷四《名类》亦云:“西爨,白蛮也。东爨,乌蛮也。当天宝中,东北自曲、靖州,西南至宣城,邑落相望,牛马被野。在石城、昆川、曲轭、晋宁、喻献、安宁至龙和城,谓之西爨。在曲、靖州、弥鹿川、升麻川,南至步头,谓之东爨,风俗名爨也。”

关于白蛮、乌蛮的居地,经众多学者们考证,其中与乌蛮有关之地名:曲州,治今云南昭通市;靖州,治今贵州威宁县;弥鹿川在今云南宣威县、会泽县地区(一说在今云南榕峰、沾益两县地);升麻川,在今云南寻甸县;步头,一说在今云南建水县,一说在元江县。(46)乌蛮七部落的居地:阿芋路在今云南昭通市,阿猛在今昭通市北,夔山在云南大关县南,暴蛮、卢鹿蛮在今云南鲁甸县、宣威县之间,磨弥敛在宣威县,勿邓在今四川冕宁县。换言之,乌蛮居地从今四川西南之冕宁县等地起,东南至云南昭通市、会泽县、宣威县、威宁县、寻甸县,向南一直到建水县、元江县一带;白蛮则在乌蛮之西,以今昆明及洱海为中心。

有关乌蛮的来源及其历史情况,这里暂不涉及,只论与银盒上“乌蛮人”相关的问题。唐初,沿隋朝旧制,在今云南等地设置一些州郡。到唐玄宗开元末,洱海周围诸诏中的蒙舍诏逐渐强大,在唐朝的支持下,蒙舍诏首领皮罗阁并其余五诏,并将势力伸人两爨地区。唐天宝四载(716年),诸爨部陷杀唐在安宁(今云南安宁)之筑城使者,唐朝命蒙归义(皮罗阁)协助征讨。于是南诏乘机采取分化瓦解和笼络等策略,控制了两爨之地。八载(720年),唐朝遣特进何履光统十道兵马,从安南进军云南,收复了安宁城。(47)十四载(726年)安史之乱爆发后,唐朝无暇顾及西南,南诏阁罗凤遂完全占据了两爨地区。《南诏德化碑》云:(赞普钟)十四年(唐永泰元年)春,“命长男凤伽异于昆川置柘东城,居二诏佐镇。于是威慑步头,恩收曲、靖。颁告所及,翕然俯从。……东爨悉归,步头已成内境”。而在此之前,南诏还将西爨白蛮户二十余万徙于永昌城(今云南保山——引者),后乌蛮势复振,多“徙居西爨故地,与峰州(治今越南越池南——引者)为邻”(48)。故东爨乌蛮各部大多为南诏所统治,分属其拓东节度使和通海、会川两都督府管辖。但仍有一些乌蛮部落,如勿邓、丰琶(在今四川昭觉北)、两林(在丰琶西北)等则先后为吐蕃或唐朝所控制。(49)

银盒上錾刻之“乌蛮人”,应确指上述东爨乌蛮诸部,故不称国,而名之为“人”,为都管七国之一。按银盒上的图像,其中左侧二人,一人头上有角囊;右侧三人,也只有一人有角囊。此即南诏与汉人服饰“特异”之“头囊”。《蛮书》卷八蛮夷风俗云:“其蛮丈夫一切披毡。其余衣服略与汉同,唯头囊特异耳。南诏以红绫,其余向下皆以皂绫绢。其制度取一幅物,近边撮缝为角,刻木如樗蒲头,实角中,总发于脑后为一髻,即取头囊都包裹头髻上结之。羽仪已下及诸动有一切房甄别者(疑有脱讹),然后得头囊。若子弟及四军罗苴已下,则当额络为一髻,不得戴囊角;当顶撮髽髻,并披毡皮。”又《新唐书·骠国传》也记:“舞人服南诏衣、绛裙襦、黑头囊、金怯苴(腰带——引者)、画皮靴……”而“若子弟及四军罗苴(由乡兵选人、管理百人的武职——引者)”,则“不得戴囊角”,仅“当顶撮髽髻”。从银盒图像看,左右仅一人有头囊,佩有刀剑,地位似较高,余皆髽髻。现藏日本山中公司的《南诏图卷》(绘于南诏舜化贞时,即南诏中兴二年,899年),图内多有带头囊的南诏或乌蛮鬼主的图像,可资佐证。(50)

三 理想化的产物

都管七个国中,除“白拓□国”的位置还需进一步考释以外,其余六国均已考定。由此,首先可以肯定此银盒所表现的是中国西南、南方和南海诸国的情况,最西达今新疆的喀什,最东北至朝鲜半岛。而欲都管以上七个国,在唐代事实上是不可能的。其一,是地域上的不可能。从东北朝鲜半岛的高丽国至南海诸国,甚至包括印度半岛上的婆罗门国、青藏高原的吐蕃,更西到西域之疏勒国;要都管如此广袤和有的互不相关的七个国,实际上是很难办到的。其二,从唐末管辖和控制的地区看,除乌蛮人与唐邻近,可能为唐朝所控制而外,余六国均是曾与唐有过直接或间接朝贡之国(疏勒、乌蛮曾一度为唐所管辖)。因此,特别是在唐末,欲都管此七国,事实上是不可能的。

因此,所谓“都管七个国”,只是一种理想化的产物。其实,银盒正中昆仑王国正下方即錾刻有“将来”二字。此意即为在“将来”都管七个国,也是今后奋斗之目标。也只有这样解释,才能揭开“都管七个国”的真正含义。否则银盒錾刻的都管七国的图像就难以理解,而成为随意錾刻之图像。这是考释此银盒应首先明确的一点。

按唐朝中央政府未曾设置过“都管七个国”之类似的职官。而与都管七个国邻近的唐朝地方行政系统中,与此七国关系最为密切者,唐安史之乱后,即剑南西川节度使和岭南节度使。

据《唐会要》卷七八《诸使》中节度使条记:“剑南节度使,开元五年二月,齐景胄除剑南节度使、支度、营田、兼姚、嶲等州处置兵马使,因此始有节度之号。……至上元二年,分为两川。广德二年正月八日,合为一道。大历二年正月二十日,又分为两川,至今不改。”(51)开元五年为717年,上元二年为761年,广德二年为764年,大历二年为767年。剑南西川节度使治所在成都,元和年间(806~820年)管州二十六,(52)内姚州(治今云南姚安县,后其辖地为南诏并据)、嶲州(治今四川西昌)、戎州(治今四川宜宾市),与南诏紧邻,安史之乱前,姚州一度管理着今云南诸地。而西川节度使下之茂州(治今四川茂县)、嶲州等,则与吐蕃、南诏为邻。如此,则唐剑南西川节度使所辖地区,西与吐蕃,南与南诏为邻,关系至为密切。而唐朝于剑南道设置节度使之目的,就是为了“西抗吐蕃,南抚蛮獠(即指南诏——引者)”(53)。

岭南节度使,据《旧唐书》卷四一《地理志》四岭南道云:“永徽后,以广、桂、容、邕、安南府,皆隶广府都统摄,谓之五府节度使,名岭南五管”。文中的“五府节度使”有误,“节度使”应为“经略使”。岭南节度使,大致也设置于开元二十一年,(54)仍常辖五管经略使。至唐咸通三年(862年)因蔡京奏请,分岭南为两道节度,以广州为东道节度使,邕州为西道节度使。(55)安南都护府(一度也曾设置安南节度使,后又复为安南经略使)属岭南西道节度使所辖。岭南节度使治所广州和所属安南的交州(治今越南河内),是当时中国海上交通之枢纽,故与银盒上都管七国中的高丽、昆仑、婆罗门、白拓□等关系密切。而且安南经西北“蛮僚”地区,可进入乌蛮、南诏诸地。唐朝曾多次诏令安南都护从西北出兵,镇压两爨或南诏的反抗。撰《蛮书》的樊绰原即为安南经略使蔡袭的属僚。其次,岭南道的建置通用“管内经略使”之称,名之为“五管”;与银盒上的“都管七个国”相似。这种职官名称的用法,仅流行于岭南。“都管”一词,也见于唐代文献,如上引《元和郡县图志》卷三一剑南道条,云“成都为剑南节度理”,下注“都管兵三万九百人……”都管,也即全管之意。

从以上的简述分析来看,唐末之剑南西川节度、岭南节度(西道)及所属之安南都护,均与银盒中都管的七个国中一些国有着密切的关系。换言之,此银盒很可能是由他们当中的一个命匠人制作的。然后,他们之中持有此银盒之人,进奉与唐朝皇帝,故此银盒最后出土于今唐京师长安故地。其出土地点离唐兴庆宫故址仅百米之遥,则原物可能存于唐兴庆宫内。

唐末各地节度使进奉之风气特盛。就目前所知,西安及附近出土的唐末各地节度等使进奉的金银器,有明确纪年的有:洪州刺史、充江南西道观察、处置都团练使守捉李勉进奉的双鲤鱼纹银盒(一九七五年在陕西西安“西北工业大学”基建工地出土);越州刺史、浙东道都团练处置等使裴肃进奉之双凤纹银盘(一九六二年陕西西安市北郊坑底寨出土);盐铁使敬晖进奉之折枝团花纹银碟等十九件(一九五八年陕西耀县柳林背阴村出土);桂管经略使李杆进奉之“鸳鸯绶带纹银盒”等十余件(一九八〇年陕西蓝田县汤峪杨家沟村出土)。(56)此外,还有蓝田县出土的容管经略使崔焯进奉之银铤等。(57)至于文献所记各地进奉金银器及钱帛的记载就更多了,不赘引。因此,“都管七个国银盒”作为剑南西川节度使或岭南节度使(西道)及其所属之安南都护(经略使)“进奉”于朝廷的金银器之一,是有可能的。可是,这一推测也有难以理解之处,即银盒上錾刻之都管的七个国,并不完全属剑南西道、岭南节度使或安南所管辖。此三地之节度使(或经略使)是否有权都管此七国?显然,无此权力和职责。在唐末,虽然中央权力式微,藩镇割据,各自为政,但剑南和岭南还是在唐中央的控制之下。剑南、岭南的地方军政官员们是否敢于都管此七国,并制作此不属自己管辖范围之七国银盒,进奉朝廷?哪怕都管是“将来”之事?按常理,这是不太可能的事。因此,以上关于银盒制作者的推测仍有疑问。

那么还有南方的何地何人既与银盒上都管的七国关系密切,而且又敢于制作此银盒呢?那只有一个,即南诏国的王室。其实,在考释都管的七个国时,就发现南诏与此七国的关系之密切,更甚于剑南西川和岭南两节镇。南诏与七国中的吐蕃、婆罗门、昆仑、白拓□、乌蛮的关系是直接的,而通过吐蕃及一度占据安南交州,对疏勒、高丽国也有所了解。相反,唐末剑南西川节度使仅与乌蛮(南诏)、吐蕃关系密切,而于婆罗门、昆仑、白拓□、高丽等国无甚来往,其也绝不会想到要“都管”此数国。而岭南节度使虽对南海诸国中的婆罗门、昆仑、白拓□等有贸易关系,但对吐蕃、疏勒、高丽则无任何都管的可能。

南诏自唐贞元九年(792年)复叛吐蕃,其王异牟寻遣使三道(戎州、黔州、安南)至成都、安南,降唐。次年,唐册之为“南诏王”,并遣祠部郎中袁滋持节入南诏册命。此后,南诏联合唐朝共抗吐蕃,取得了多次胜利。唐元和三年(808年)异牟寻卒,其子寻阁劝(或名萝凑),“自称骠信”(信,意为君),说明此时骠国已完全由南诏所控制。次年,寻阁劝卒,子劝龙晟立,十一年(819年)为弄栋节度使嵯巅所杀,嵯巅立劝龙晟弟劝利为骠信。长庆三年,劝利卒,弟丰祐立。(58)在丰祐之前,南诏与唐朝基本上保持和平友好之朝贡关系,南诏新王即位,唐均遣使册立。

到唐文宗大和三年(829年),丰祐乘唐西川节度使杜元颖治理不善,障候弛沓之际,命嵯巅率军攻占唐西川邛(治今四川邛崃)、戎(治今四川宜宾)、嶲(治今四川西昌)等三州,并进攻至成都西郛,“将还,乃掠子女工技数万引而南”,“南诏自是工文织,与中国埒”(59)。次年,南诏遣使谢罪,后仍不断遣使入朝。也就在大和六年(832年),南诏还攻掠骠国,“虏其众三千余人,隶配柘东,令之自给”(60)。到唐宣宗大中十二年(858年),由于唐安南都护李琢为政贪暴,滥杀蛮酋,又撤峰州林西原防冬兵七千。南诏拓东节度使诱降林西原七绾洞蛮酋李由独,入寇安南。(61)

唐大中十三年(859年)宣宗崩,而南诏王丰祐亦卒,其子世隆(避唐讳,唐史籍作“酋龙”)立。此时,南诏开疆拓土,势力强大,遂藉口唐削减其在成都学习质子人数和未遣吊祭使,而与唐朝决裂,不行册礼。世隆乃自称皇帝,“建元建极,自号大礼国”(62);并遣兵攻陷播州(治今贵州遵义)。

到唐懿宗咸通元年(860年),安南都护李鄠复夺回播州,然而安南交州即为南诏所攻陷,李鄠奔武州(邕管所领,后废省,不详)。二年(861年),唐朝以王宽为安南经略使,时李鄠在武州收集士卒,复夺回安南。七月,南诏陷邕州(治今广西南宁),旋退走;又攻西川嶲州。三年(862年),南诏遣大军复攻安南,唐廷以蔡袭代王宽为经略使,发诸道兵三万授袭,南诏引兵退去。唐朝遂分岭南节度为东、西两道,韦宙为东道节度使,蔡京为西道节度使。蔡京忌蔡袭在安南立功,奏请各道兵还;蔡袭一再上书请留兵五千,朝廷不许。

咸通三年(862年)十一月,南诏果然以五万余众进攻安南,诸道救兵不至。次年春,交州失陷,蔡袭死,其从事樊绰携印浮江得脱。南诏留兵二万,远近皆降于南诏。后南诏于安南设置安南节度,以段酋迁为节度使守交趾,范昵些为安南都统,赵诺眉为扶邪都统。而唐也复置安南都护于行交州,治海门镇(今越南海防附近)。(63)直到咸通七年,新任安南都护、本管经略招讨使的高骈才一举夺回安南,南诏最后退出安南。

在南诏攻陷安南后,还曾多次攻掠西川等地,如咸通六年(865年)南诏复攻嶲州,唐刺史喻士珍降;十年至十一年(869~870年),南诏又倾国攻围成都;十四年(873年),又寇西川、黔南。唐僖宗乾符元年(874年),南诏复攻西川,陷黎州(治今四川汉源北)、攻雅州(治今四川雅安),成都惊扰,唐朝任命高骈节度西川。二年(875年),高骈上任后,“结吐蕃尚延心、嗢未鲁耨月等为间,筑戎州马湖、沐源川、大度河三城,列屯拒险,料壮卒为平夷军,南诏气夺”(64)。

从以上简述的南诏与唐的关系来看,大中至咸通年间时,是南诏势力鼎盛的时期,其西南掠骠国,东南侵占安南,北入西川,东寇黔中,大有尽据西川、骠国、安南之势。而此时,南诏西边统一的吐蕃王朝已瓦解,不能与之抗衡;而南诏王世隆也同唐朝决裂,不受册封,自号大礼国。据《新唐书·南诏传》记,南诏最盛时疆域:“东距爨,东南属交趾,西摩伽陀(即天竺——引者),西北与吐蕃接,南女王,西南骠,北抵益州,东北际黔、巫。”而“都管七个国银盒”制作年代,正好与南诏最盛时期相当。希冀在“将来”都管大部分邻近之七国,也恰好是南诏王世隆及其重臣们的宿愿。所以,世隆于此时制作此银盒完全是有可能的,而且也符合其身份。这一点当是可以将银盒当做南诏王室所有的有力证据。

其次,南诏自大中年以来,多次攻掠西川成都,俘获工匠数万,其工艺水平也完全能制作如“都管七个国银盒”这样的金银器。又据《蛮书》卷八记:“南诏家食用金银,其余官将则用竹箪”,说明南诏王室使用金银器皿较为普遍。特别有意思的是,贞元七年异牟寻遣使一道至安南,安南都护赵昌奏状中说:“东蛮和使杨传盛等,六月十八日到安南,赍蛮王蒙异牟寻与臣绢书一封,并金镂合子一具。合子有绵,有当归,有朱砂,有金。……送合子中有绵者,以表柔服,不敢更与为生梗;有当归者,永愿为内属;有朱砂者,盖献丹心向阙;有金者,言归义之意,如金之坚。”南诏所呈之“金镂合(盒)子一具”,一具系三、四件套装各物,与都管七个国套装银盒相类。又唐中和元年,于前一年(唐广明元年)遣至南诏之使曹王龟年、刘光裕等返,西川节度使上《贺通和南蛮表》云:“臣得进奏院状报,入南蛮通和使刘光裕等回。云南通和,兼进献国信、金银器物、匹段、香药、马等者。”(65)这些事实均说明,南诏王室很可能制作“都管七个国银盒”之类的金银器,以表明其“将来”之愿望;而后,高骈节度西川,南诏惧而求和,并求和亲,唐与南诏双方使臣往来。而“都管七个国银盒”作为进贡礼之一,或通过其他的渠道,辗转送到唐京师长安。也才有千余年后,此银盒的重见天日。

最后,还有一些疑问,如银盒口上下錾刻表现一日时序的十二生肖图像,南诏国内是否也有此计时习俗?据《蛮书》卷八:“改年即用建寅之月。其余节日,粗与汉同,唯不知有寒食清明耳。”《新唐书·南诏传》亦记:“俗以寅为正,四时大抵与中国小差。”南诏以寅月正,即是以寅月为正月,此乃汉族所用之“秦制”(夏正)。南诏之地,自汉代开西南夷以来,与内地汉族关系极为密切,汉族时令、节日、计时等日常生活方式与民俗早已传入。何况,南诏自唐大中年后,多次掠取西川人口、工匠,在银盒上作计时之十二生肖完全可能。

其次,银盒都管七个国中,却无骠国,颇令人怀疑。是否此银盒为骠国王室之器物?然骠国早已为南诏所控制,且原骠国北部领地已直接为南诏所管辖,设丽水节度以统之。如银盒为骠国王室之物,则盒口上下十二生肖无法解释,因骠国王室此时似还不会采用汉族之计时方法。

关于“都管七个国银盒”之用途,张达宏、王长启文据陕西西安何家村出土窖藏唐代银盒多半是放置贵重药材,故也推测此银盒或许是同样用途。按此银盒第三层龟背银盒内,出土时装有水晶珠两颗、褐色橄榄形玛瑙珠一颗。此三颗珠是原有的,或是至长安后装入的?不得而知。与何家村出土唐代装有药材之素面银盒相比,“都管七个国银盒”形制小巧、精致,更有可能系装珠宝所用。水晶珠、玛瑙珠是南海诸国及南诏的特产,南诏也可通过与南海诸国的贸易,得到它们。《蛮书》卷六:南诏“又南有婆罗门、波斯、阇婆(今爪哇——引者)、勃泥(今加里曼丹——引者)、昆仑数种外道。交易之处,多诸珍宝;以黄金、麝香为贵货”。

综上所述,“都管七个国银盒”的制作者(抑或原所有者):一可能为唐剑南西川节度使或岭南节度使(西道),抑或其所属之安南都护(安南经略使);另一种可能则系南诏王室,特别是世隆所有和制作的。根据以上分析,原属南诏王世隆的可能性更大。

四 七国之间的交通

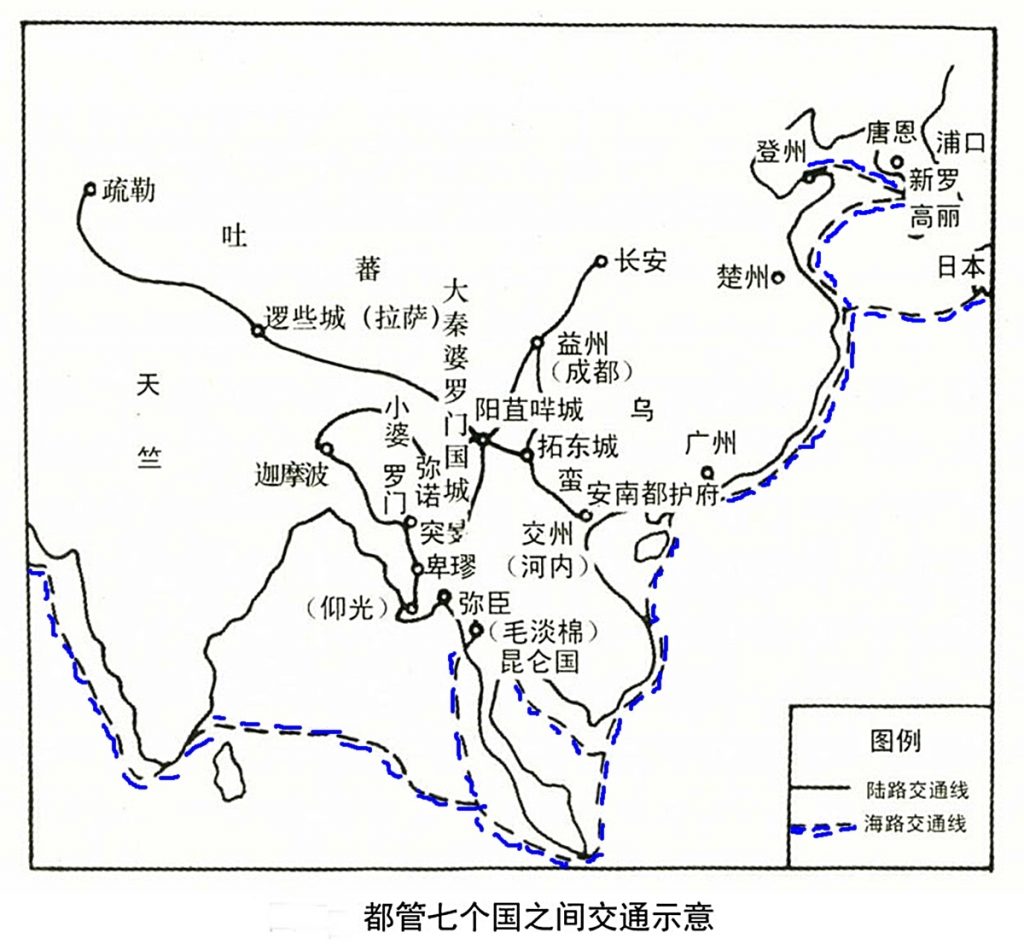

在考释了银盒上錾刻的都管七个国之后,给人一个强烈的印象,即此七国分布虽然很广,然而它们之间却有许多交通道路相互联系着。也就是说,七国之间的交通道路,恰好处于唐代中西交通的网络之内,特别是与今日学界所谓的“西南丝绸之路”(南方丝绸之路)和“海上丝绸之路”相连系。下面试以南诏为中心,将七国之间的交通道路作一考释。

自唐天宝年间,南诏并其余五诏后,建都羊(阳)苴哶城(今云南大理),由此往北或东北,有达剑南节度使治所成都的道路。《蛮书》卷一今云南界内途程记载颇详,主要有所谓“清溪关”和“石门关道”两路。此两路早于秦汉之时即已开通。因为此两路与都管七国关系不大,故略而不论,下面只略谈与都管七国关联的道路。

第一条,由南诏羊苴哶城西北入吐蕃道及由吐蕃至疏勒道。按南诏统六诏前,吐蕃势力已伸入河赕(今云南洱海地区),皮罗阁及其子阁罗凤附唐,对抗吐蕃,时剑川以西地,即所谓“三浪诏”(浪穹、施浪、邆赕)为吐蕃所控制。从羊苴哶城沿洱海北,南诏之重镇是宁北城(今云南洱源邓川北),可能设有宁北节度。(66)贞元十年异牟寻再次附唐,向吐蕃大举进攻,取剑川、铁桥等地,将宁北节度改治于剑川(今云南剑川),更名为剑川节度;又更置铁桥节度使于铁桥(今云南丽江巨甸北塔城关)。正如《蛮书》卷六所记:“宁北城,在楪榆县之东境也。本无城池,今以浪人诏矣罗君旧宅为理所。”又云:“铁桥城在剑川北三日程,川中平路有驿。贞元十年南诏蒙异牟寻用军破东西两城,斩断铁桥,大笼官已下投水死者以万计。”

按上引《蛮书》所记,宁北城“又北有郎婆川(今云南鹤庆),又北有桑川(今云南丽江),即至铁桥城南九赕(今云南丽江巨甸)。又西北有罗眉川(今云南兰坪),又西牟郎共城(今云南兰坪西五十里),又西至傍弥潜城(今云南剑川沙溪)。有盐井,盐井西有剑寻城(今云南维西),皆施蛮、顺蛮部落,今所居之地也。又西北至聿赍城(今云南德钦南),又西北至弄视川(今云南德钦奔子栏)”,由此入吐蕃境。可知,从南诏阳苴哶城北至剑川,经郎婆川、桑川、九赕,至铁桥,由铁桥北可沿金沙江上行入西藏东部巴塘、昌都;或由铁桥至聿赍城、弄视川,沿澜沧江入西藏东部,再至吐蕃首府逻些(今西藏拉萨)。

又唐末,南诏一度占据今四川西南地区,故其从昆明城(今四川盐源),或会川都督(治今四川会理)诸城,可向西进入吐蕃东部今昌都等地,再至逻些(拉萨)。

由唐时吐蕃首府逻些向西,经羊同(象雄,今西藏阿里)及大、小勃律(今巴尔提斯坦、吉尔吉特地),越帕米尔高原山口,进入西域。安史之乱前,唐与吐蕃争夺安西四镇及大小勃律,吐蕃出兵均主要由勃律经帕米尔高原,首先可达四镇之一的疏勒,故勃律为“唐西门”(67)。安史之乱后,吐蕃占据西域天山以南地区,疏勒为其所统治。吐蕃亡后,疏勒自立。

第二条,由南诏入骠国、婆罗门国、昆仑国、弥臣等道路。此条交通道路至少联系着都管七国中的三国以上,故十分重要。关于这条道路,《蛮书》和唐贾耽《边州入四夷路程》(《新唐书》卷四三《地理志》七下引)有较详细的记载,中外学者考证颇多。下面结合都管的七个国及中外学者的研究成果,加以叙述。

贾耽《路程》记:“自羊苴哶城西至永昌故郡三百里。又西渡怒江,至诸葛亮城二百里。又南至乐城二百里。又入骠国境,经万公等八部落,至悉利城七百里。又经突旻城至骠国千里。又自骠国西度黑山,至东天竺迦摩波国千六百里。”这是从南诏首府经骠国到天竺之南道。内永昌故郡,即在今云南保山,渡过怒江后,至诸葛亮城(今云南龙陵)、乐城(今云南瑞丽或畹町);万公等八部,大致在今缅甸之太公城;悉利城,则一说在今缅甸阿瓦(方国瑜《中国西南历史地理考释》),一说即在太公城(伯希和《交广印度两道考》);突旻城,今缅甸蒲甘(或说是玄奘《大唐西域记》所记之“室利差呾罗,今卑谬”)。(68)其南即“骠国千里”之地。由此过黑山(义净《南海寄归内法传》卷一作“大黑山”),应即缅甸西南之阿拉干山(Arakan),行千六百里到东天竺迦摩波国,今印度阿萨姆邦,首府高哈蒂。既然到了东天竺,则其余四天竺及大小婆罗国均可通达;且从骠国突旻城沿伊洛瓦底江而下,还可到弥诺、弥臣、大小昆仑国等。

自然,以上这条道路,主要是由南诏到骠国后,再入天竺之道。而非直接由南诏至天竺之捷径。另有一道,即贾耽《路程》所记由南诏入天竺的西道:“一路由诸葛亮城西去腾充(今云南腾冲——引者注)二百里。又西至弥城(今云南盈江盏西——引者注)百里。又西过山,二百里至丽水城(今缅甸打罗)。乃西渡丽水(伊洛瓦底江——引者注)、龙泉水(今勐拱河——引者注),二百里至安西城(孟拱)。乃西渡弥诺江(亲敦江——引者注)水,千里至大秦婆罗门国。又西渡大岭,三百里至东天竺北界个没卢国(今印度隆格普尔——引者注)。”此路也即上面考释大小婆罗门国时,所引《蛮书》所记之道路。这是由南诏直西入天竺的捷径,也是连结大小婆罗门国、弥诺的道路。

第三条,由南诏至昆仑国道路。上引《蛮书》卷一〇云:“昆仑国,正北去蛮界西洱河八十一日程。”同书卷六记:“量水川西南至龙河(一说即今澜沧江,一说在乌龙河——引者注),又南与青木香山路直。”卷七又云:“青木香,永昌所出,其山名青木香山,在永昌南三日(疑为月——引者注)程。”此乃从南诏之永昌或量水川经“青木香山路”至昆仑国。具体道路已无考,青木香山路,大约是从永昌西南入今缅甸掸邦,再至怒江入海附近之昆仑国。

又《蛮书》卷六还记载了一条至昆仑国的道路,即“银生城(南诏银生城即银生节度理所,又名开南城,在今云南景东南)……又东南至大银孔,又南有婆罗门(天竺)、波斯(指南海波斯)、阇婆、勃泥、昆仑数种”。又记:“又开南城……陆路去永昌十日程,水路下弥臣国三十日程。南至南海,去昆仑国三日程。”由此,知由银生城(开南城)也有道路通今泰国湾,或由水路(即沿伊洛瓦底江)至弥臣(今勃固),或由南海,均可达昆仑国矣。此乃南诏出海贸易的主要通道,十分重要。至于大银孔,学者们一般倾向于在今泰国湾(暹罗湾)某地。

第四条,南诏与安南交通道路。此乃唐朝多次由安南出兵南诏及南诏攻陷安南的要道,中外学者考证颇多。现据《蛮者》卷一及贾耽《路程》作简约叙述。

《蛮书》卷一记:“从安南府城至蛮王见坐苴哶城水陆五十二日程,……从安南(治交趾,今越南河内——引者)上水至峰州(今越南红河沿岸越池——引者)两日,至登州(治今越南福寿东——引者)两日,至忠诚州(福寿——引者)三日,至多利州(治今越南安沛——引者)两日,至哥富州(安沛北——引者)两日,至甘棠州两日,至下步三日,至黎武贲栅四日,至贾勇步(一称古涌步,在今云南河口北——引者)。已上二十五日程,并是水路。”即沿红河而上入今云南境。“从贾勇步登陆至矣符馆(今云南屏边西——引者)一日。从矣符馆至曲乌馆(屏边西北——引者)一日,至思下馆(今云南蒙自——引者)一日,至沙只馆(今云南个旧北——引者)一日,至南场馆(今云南建水——引者)一日,至曲江馆(今云南通海——引者)一日,至通海城(今云南华宁——引者)一日,至江川县(今云南江川——引者)一日,至进宁(江川北,‘进’应为‘晋’,——引者注)一日,至鄯阐(拓东节度使后更名鄯阐节度)拓东城(今云南昆明——引者)一日。从拓东节度城至安宁馆(今云南安宁——引者)一日……至白岩驿(今云南祥云——引者)一日,至龙尾城(今云南大理下关——引者)一日……至阳苴哶城一日。”贾耽《路程》于此路线也有详细记载,与《蛮书》所记相合,仅其用州县名多为唐前期所置名称耳。

又从贾勇步还可一直由水路(沿红河)至步头(今云南元江),再由陆路至安宁,史称此路为“步头路”。《南诏德化碑》载,天宝时,“安南都督王知进自步头路入”。

唐末,南诏多次由上述道路进攻安南,曾二度陷之,设安南节度。安南交州,是唐以前及唐代海上交通的重要枢纽,“交(州)广(州)”齐名。李肇《国史补》下云:“南海舶,外国船也,每岁至安南、广州,狮子国(今斯里兰卡——引者注)舶最大……”。《旧唐书》卷四一《地理志》四安南都护府条称:“(隋)炀帝改为交趾,刺史治龙编,交州都护制诸蛮。其海南诸国,大抵在交州南及西南,居大海中洲上,相去或三五百里,三五千里,远者二三万里。乘船举帆,道里不可详知。自汉武以来朝贡,必由交趾之道。”即是说,从交州经海路可达南海诸国,包括上述婆罗门国、昆仑国、弥臣国等,并可一直向西达今日之波斯湾;从交州往东经海路可达今日本和朝鲜半岛诸国(包括高丽国)。也正因为如此,唐末南诏强盛后,除北掠西川等地而外,则拼力寻找出海贸易口岸,即一是南海泰国湾附近之昆仑国,一即是安南交州。银盒所錾刻都管的七个国,正表达了南诏王将来的愿望,控制海上交通及南海诸国。从都管七个国的考释,也可加深对唐代西南丝路及海上丝路的了解。

附言:此文撰写过程中,得到西安市文管会的帮助和支持,特表示感谢。拙文撰成后,又见徐庭云《从唐代金银器看唐代民族文化》一文(载《民大史学》第一辑,一九九六年八月中央民族大学出版社出版),内也论及“都管七个国银盒”,很受启发。不过,此文与拙文基本观点有较大的分歧,请读者参照阅读。

① 有关套盒出土情况、形制及初步考释,见张达宏、王长启发表之《西安市文管会收藏的几件珍贵文物》,文载《考古与文物》1984年第4期。此外,陆九皋、韩伟编著之《唐代金银器》(文物出版社1985年),韩伟编著之《海内外唐代金银器萃编》(三秦出版社1989年),均收录此套装之三银盒图片,并作器物说明和断代。

② 按前引著录此银盒的论著,均漏掉图像中此人。

③ 上引陆九皋、韩伟编《唐代金银器》,第187页录为“昆仑五国”,误。韩伟编《海内外唐代金银器萃编》,第214页已改正。

④ 上引著录此银盒之论著未释出“呪”字,此字应为“咒”之别体字。

⑤ 见《唐代金银器》,第3~4页;又见《海内外唐代金银器萃编》,第20页。

⑥ 载中国社会科学院考古研究所编《汉唐与边疆考古研究》第1辑,科学出版社1994年版。

⑦ 陕西省博物馆等:《西安南郊何家村发现唐代窖藏文物》,《文物》1972年第1期;前揭韩伟编《海内外唐代金银器萃编》,第97~100页等。

⑧ 前揭陆九皋、韩伟《唐代金银器》及赵超文等。

⑨ 丹徒县文教局、镇江博物馆:《江苏丹徒丁卯桥出土唐代银器窖藏》,《文物》1982年第11期。

⑩ 陆九皋、刘建国:《丹徒丁卯桥出土唐代银器试析》,《文物》1982年第11期。

(11) 前揭陆九皋、刘建国《唐代金银器》,第3页。

(12) 阎磊:《西安出土的唐代金银器》,《文物》1958年第8期;西安市文管会:《西安市南郊沙坡村出土一批唐代银器》,《文物》1964年第6期。

(13) 法门寺考古队编:《法门寺地宫珍宝》,人民美术出版社1989年版,第14~21页。

(14) 樊维岳:《陕西蓝田发现一批唐代金银器》,《考古与文物》1982年第1期。

(15) 均见《太平御览》卷七八六、七八八引。

(16) 参见伯希和(Paul Pelliot)著、冯承钧译《交广印度两道考》,中华书局1955年版,第65~74页;藤田丰八《慧超往五天竺国伝笺释》,明治四十三年版;岑仲勉《南海昆仑与昆仑山最初译名及其附近诸国》,载《中外史地考证》,中华书局1962年版,第115~150页等。

(17) 向达:《蛮书校注》(中华书局,1962年版)、赵吕甫《云南志校释》(中国社会科学出版社1985年版),均据《太平御览》卷七八九、七八二引《南夷志》增补“出”字后“象及”二字。

(18) 费琅(G.Ferrand):《昆仑及南海古代航行考》,《亚洲学报》第11辑第13册。

(19) 上引伯希和《交广印度两道考》,第73页。

(20) 张礼千:《中南半岛》,第45页。

(21) 前揭向达《蛮书校注》,第241~242页,但作者认为,伯希和对《新唐书》大小昆仑之改订,大致可信;对《蛮书》所记昆仑国则不适用,此昆仑国只能在今泰国境内。赵吕甫《云南志校释》,第320页、方国瑜《中国西南历史地理考释》(上册,中华书局1987年版),第592~594页等,均与伯希和意见基本相同。

(22) 《新唐书》卷二二二《南蛮传》下。

(23) 此处引文,参见向达、赵吕甫校释文,并直接引后者文。

(24) 见向达《蛮书校注》,第242页。

(25) 见岑仲勉《唐代滇边的几个地理名称》,《中外史地考证》,第376页。

(26) 《新唐书》卷四三《地理志》下引。

(27) 费琅文汉译,见冯承钧译《西域南海史地考证译丛续编》,商务印书馆。

(28) 王尧、陈践译注:《敦煌本吐蕃历史文书》,民族出版社1992年版,第182页。

(29) 同上书,第166页。

(30) 《旧唐书》卷一九七《南蛮·南诏传》。

(31) 《新唐书》卷二二二《南蛮·南诏传》。又此事在甘肃敦煌发现的吐蕃历史文书赞普传记(P.T.1287)中也有记载。

(32) 参见拙作《略论碎叶的地理位置及其作为唐安西四镇之一的历史事实》,《新疆历史论文集》,新疆人民出版社1978年版。

(33) 前揭张达宏、王长启文。

(34) 季羡林等校注:《大唐西域记校注》,中华书局1985年版,第995页。

(35) 《旧唐书》卷一九九《东夷·高丽传》。

(36) 王邦维:《大唐西域求法高僧传校注》,中华书局1988年版,第45页。

(37) 按前揭慧琳《一切经音义》释《往五天竺国》上卷,对南海阁蔑等国之注释,可知慧超走的是海路。此结论早已为中外学者所指出,不赘引。

(38) 《唐章怀太子墓发掘简报》,《文物》1972年第7期,图版贰。

(39) 见该书,中华书局1963年版,第1页。

(40) 见姚枬译本,上海商务印书馆1947年版,第2~4页。

(41) 参见上引伯希和《交广印度两道考》,第33~34页;方国瑜《中国西南历史地理考释》上册,第591页等。

(42) 此又见《太平御览》卷七八九。《唐会要》卷九九《骠国》条,内“道勿礼”作“乐道勿礼”。

(43) 前揭方国瑜《中国西南历史地理考释》上册,第591~592、607页等。

(44) 见崔致远《桂苑笔耕集》卷一六。

(45) 《全唐诗》卷四七四,中华书局1985年版,第5384页。

(46) 主张“步头”在今建水者,有伯希和(《交广印度两道考》)、向达(《蛮书校注》)、马长寿(《南诏国内的部族组成和奴隶制度》,上海人民出版社1961年版)等;认为步头在今云南元江有方国瑜(《中国西南历史地理考释》上册)。后说较胜。榕峰为宣威县一九五四年至一九五九年间的名称。

(47) 《蛮书》卷七,管内物产;《新唐书》卷二二二《南诏传》上。

(48) 《新唐书》卷二二二《两爨蛮传》。

(49) 《蛮书》卷一、四等。

(50) 图转见查尔斯·巴克斯(C.Backus)著、林超民译《南诏国与唐代的西南边疆》图版八~拾叁,云南人民出版社1988年版。

(51) 按诸书对“剑南节度使”始置时间、分为东、西川两道时间记载不同。《元和郡县图志》卷三一剑南道上云:“开元二十一年(733),又于边郡置节度使,以式遏四夷,成都为剑南节度理……”又《旧唐书》卷四一《地理志》剑南道云:“至德二年……又分为剑南东川、西川各置节度使。”《资治通鉴》卷二二〇也记至德二载(七五七),分为两川。

(52) 详见上引《元和郡县图志》卷三一。

(53) 《元和郡县图志》卷三一。

(54) 《元和郡县图志》卷三四岭南道一。又《唐会要》卷七八云:岭南节度使始置于至德二载正月,贺兰进明除岭南五府经略,兼节度使。恐不确,依前书。

(55) 《资治通鉴》卷二五〇,唐懿宗成通三年;《唐会要》卷七八等。

(56) 参阅前揭陆九皋、韩伟编《唐代金银器》。

(57) 见拙作《蓝田出土的唐广明元年银铤》,《文物资料丛刊》第1辑,1978年。

(58) 均见上引《新唐书·南诏传》等。

(59) 关于此事,唐代文献记载颇多。《李卫公文集》卷一二收有李德裕之《故循州司马杜元颖第一、二状》云:“臣德裕到镇后,差官于蛮,经历州县,一一勘寻,皆得来名,具在案牍。蛮共掠九千人。成都郭下成都、华阳两县只有八十人。其中一人是子女锦锦,杂剧丈夫两人,眼医大秦僧一人,余并是寻常百姓,并非工巧……”据有人考证,李德裕后虽为西川节度史,此状有意为杜元颖开脱,不足信据(见向达《蛮书校注》,第176~182页等)。

(60) 《蛮书》卷一〇。

(61) 按《新唐书·南诏传》:“大中时,李琢为安南经略使,苛墨自私,以斗盐易一牛。夷人不堪,结南诏将段酋迁陷安南都护府,号白衣没命军。”此记误,大中时,南诏未陷安南,见《通鉴考异》卷二二等。

(62) 上引《新唐书·南诏传》;《资治通鉴》卷二四九,唐宣宗大中十三年。

(63) 《资治通鉴》卷二五〇,唐咸通三、四年。

(64) 《新唐书》卷二二二《南诏传》。

(65) 崔致远:《桂苑笔耕集》卷一。

(66) 见上引方国瑜《中国西南历史地理考释》,第460页。

(67) 《新唐书》卷二一六《吐蕃传》上。关于吐蕃人西域的道路,可参阅王小甫《唐吐蕃大食政治关系史》,北京大学出版社1992年版,第20~41页等。

(68) 主张突旻城在蒲甘的是伯希和,见其所著《交广印度两道考》,第37页;主张此城为卑谬者为缅甸学者吴耶生,见其所作《公元802年骠国使团访华考》,中译文载《中外关系史译丛》第1辑,上海译文出版社1984年版。

汉唐气象:长安遗珍与汉唐文明/周伟洲著.-北京: 中国社会科学出版社, 2013;

![[临渊阁]天地一家春](https://www.antiquekeeper.ca/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Asian-Art-Wallpaper-Painting3-6-1.jpg)