- 黄斐: 康熙瓷器人物纹及其文化内涵探析 (八)意必吉祥

- 黄斐: 康熙瓷器人物纹及其文化内涵探析 (七)宗教神仙

- 黄斐: 康熙瓷器人物纹及其文化内涵探析 (六)世俗百态

- 黄斐: 康熙瓷器人物纹及其文化内涵探析 (五)仕女婴戏

- 黄斐: 康熙瓷器人物纹及其文化内涵探析 (四)肄武绥藩

- 黄斐: 康熙瓷器人物纹及其文化内涵探析 (三)锐意文治

- 黄斐: 康熙瓷器人物纹及其文化内涵探析 (二)山水寄情

- 黄斐: 康熙瓷器人物纹及其文化内涵探析 (一) 耕织牧渔

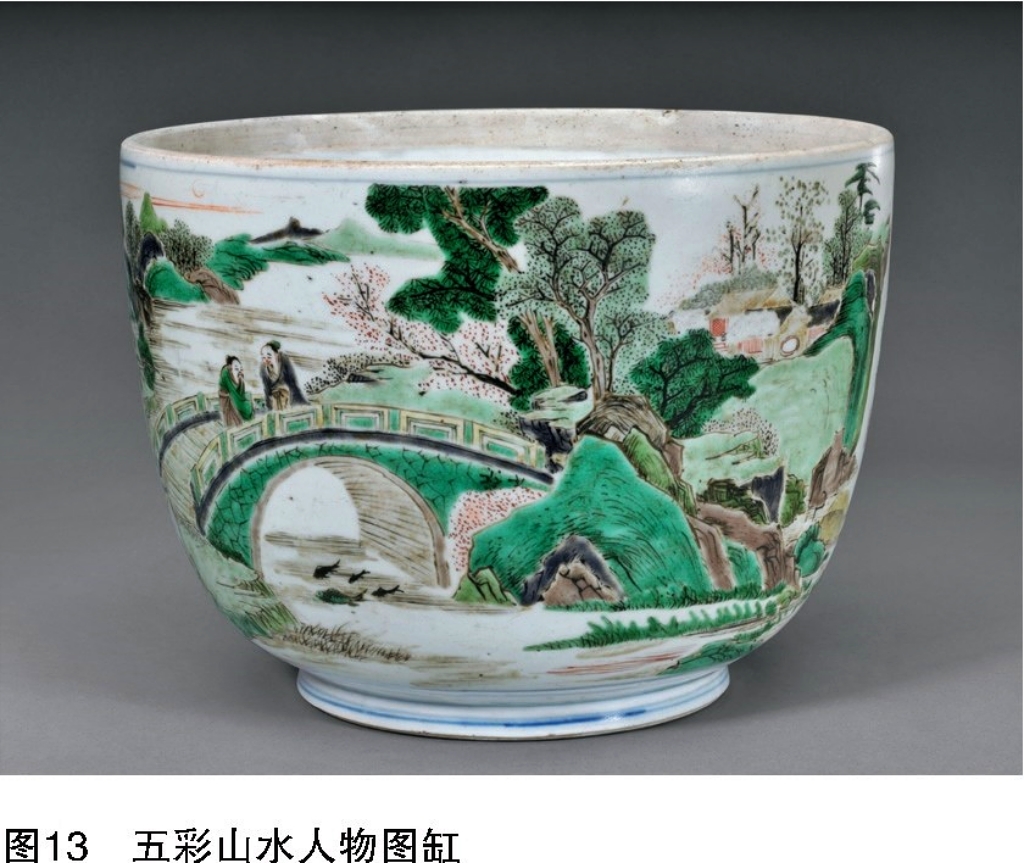

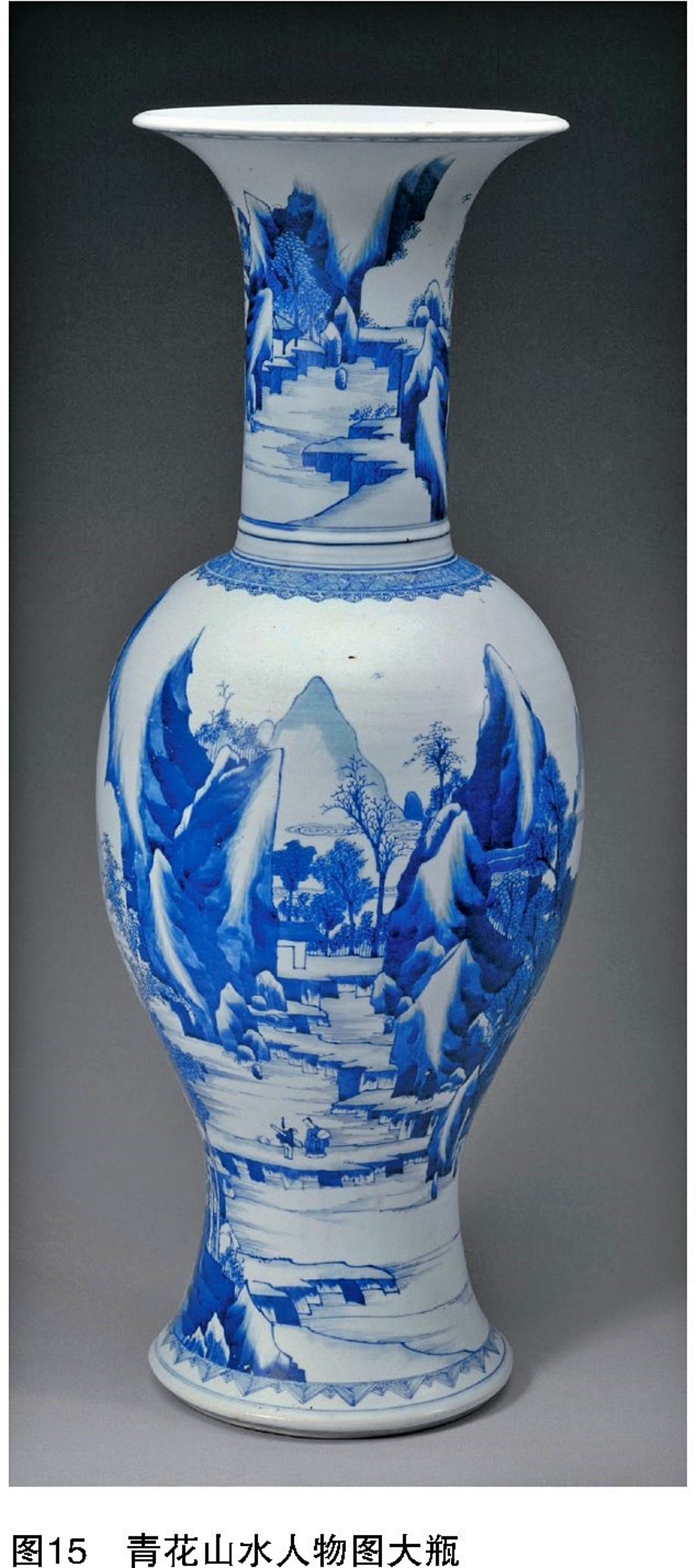

2. 山水寄情 演绎天人合一

康熙山水人物瓷画意境高远、超凡脱俗,具有鲜明的文人思想和审美特点。文人常以山水寓寄情怀,独抒性灵。故宫博物院藏瓷多绘高士于青山秀水间,谈古今之道,观四时美景[图12~14)。又多见一主一仆于崇山峻岭中携琴访友[图15],此为取意“伯牙子期”,表达了崇尚贤德,以琴论道,寻觅知己的文人志趣与情愫。又常绘高士于一叶扁舟之上赏游[图16~图17]。若作“寒江独钓”图[图18],则格调更为清冷萧索、空疏寂静,颇有隐逸志趣。隐逸对于古代文人并不仅仅是自我放逐、消极避世,也有置身于山水中修身自勉、坚守善道的意味。

中华民族对自然山水的情感经历了从山水致用、山水崇拜到山水比德、山水比情。儒家创始人孔子从理性高度认知山水之美。《论语·雍也》载:“知者乐水,仁者乐山。知者动,仁者静。知者乐,仁者寿。”清刘宝楠《论语正义》释之曰:“知者性好运其才知以治世,如水流不知已止也。仁者之性好乐如山之安固, 自然不动而万物生焉。知者役用才知,成功得志,故欢乐也。仁者少思寡欲,性常安静,故多寿考也。”儒家以山水之德寄托人格之本,这种观点被称为“比德说”。道家提倡道法自然的山水观。庄子曰:“天地有大美而不言。”“圣人者,原天地之美而达万物之理。”山水与道相连,万物与我为一,回归自在无为的山水才能获得心性的自由解放。道教信奉神仙信仰。《抱朴子》载“山无大小,皆有神灵”。‘洞天福地、神仙故乡往往就存在于山水仙境之中。佛教禅宗主张“触类是道”的山水观,即山水与佛性同一。禅僧王梵志诗曰:“世事悠悠,不如山丘。青松蔽日,碧涧长秋。山云当幕,夜月为钩。卧藤萝下,块石枕头。”在自然山水中,洞明佛性,了悟自性,进入“山河天眼里,世界法身中”的佛理境界。

自然山水融合了天人合一的美学思想,但早期被搬到瓷上的山水纹并不具备这种独立的审美意蕴。直到明末清初,文人文化伴随着社会形态变革产生了强大的生命力,文人(画家)与工匠突破了泾渭分明的界限,山水瓷画的艺术品味才得以获得极大提升,形成了独具时代特色的审美特征。观之故宫博物院藏瓷,画风明显受到明末清初画家董其昌、陈洪绶、花喦、“四王”等人的影响,以康熙青花山水人物图花盆[图19~图20] 为例,构图舒展、浓淡分明,远山近水、清润秀逸,人物仅作为微小的衬景点缀其中,与山水融为一体,营造出情景交融的高远意境和韵味恒远的诗情画意。

![[临渊阁]天地一家春](https://www.antiquekeeper.ca/wp-content/uploads/2023/04/BW-Erping-1a-17-6-1.jpg)