内容提要: 康熙朝瓷器的烧制,以笔筒最有特点。 笔筒不仅是康熙朝文房用瓷中的重要一项而且代表了当时制瓷工 艺的最高水平,充分反映出康熙帝对汉文化的推崇。本文以故宫藏品为例试图对康熙朝所制笔筒加以简要分期断代。

康熙时期是我国陶瓷史上非常有特色的时期,它不仅是承前启后的重要阶段, 同时在许多方面都取得了令人赞叹的成就。其中以文房用瓷的烧制最为出色,除笔、墨、纸之外, 其它瓷质文房用具在当时景德镇御窑场内均有烧制。其种类之丰富, 制作之华美, 造型之奇巧, 釉色之秀雅, 均可称冠于世。

康熙时期文房用瓷的烧制, 曾得到康熙皇帝的高度重视, 他除先后选派减应选、郎廷极去景德镇署理窑务,督造御用器物的烧制外, 还特别刻意求精地让窑工们烧制各类瓷质文房用具。在这批文房用瓷中 ,笔筒不仅烧造量大, 而且造型、纹饰相当美艳, 艺术表现也具有多样性。其装饰纹样有花鸟、人物、山水景致、田园风光、诗词歌赋等, 非常深刻地反映了其特定时代的特色。

由于康熙一朝时间较长,历史跨度又大,所以其笔筒风格变化也很大。本文在梳理故宫藏品的基础上, 试图对之做一个大致的分期断代。

一 康熙朝烧造笔筒的主要品种

北京故宫博物院收藏的康熙朝笔筒,主要有以下几个品种:

1. 墨彩笔筒

墨彩是康熙中期出现的一个新品种,其装饰以铁和锰等矿物质为主要呈色剂,在烧好康熙朝瓷肪羊筒的分期断代的素胎上绘画纹饰,再经低温烘烧而成,属于釉上彩。它的艺术表现力非常强,特别是在白色釉地的衬托下,图案更显得黑白分明,浓郁晶亮。此品种一直延续烧至清末和民国时期, 但后世墨彩均为轻描淡写, 远不及康熙时漆黑厚重。墨彩笔筒的装饰效果非常 突出,一些器物往往一面以墨彩加绘五彩绘画纹饰,一面以墨彩题写诗文,或整篇以墨彩题写诗文。

2. 五彩笔筒

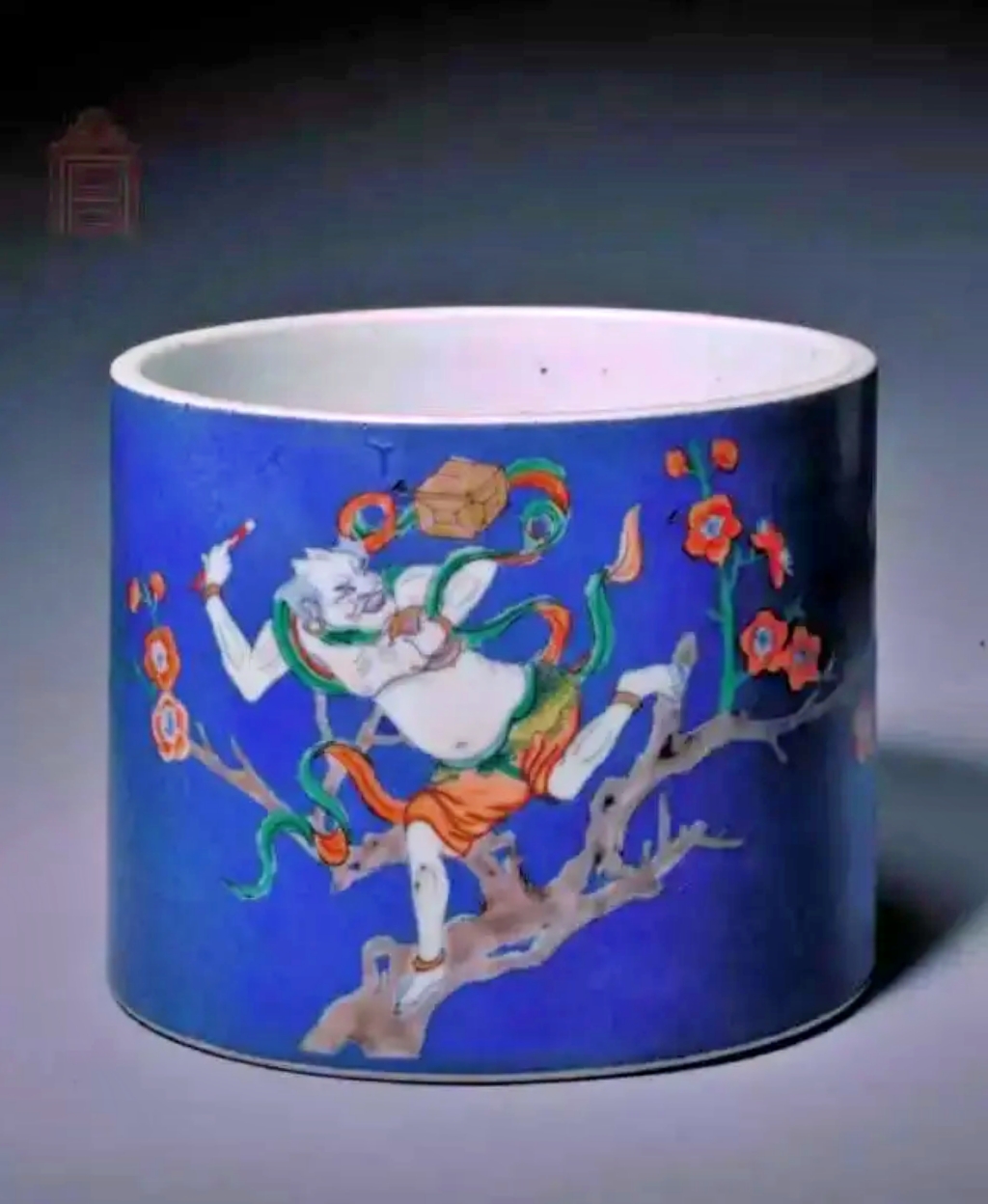

五彩是釉上彩绘的一种工艺, “五” 是言其色彩丰富。五彩自明代宣德时出现,至嘉靖、万历朝以其浓艳而名噪一时。康熙五彩以其淡雅的色调、精湛的绘画,一扫嘉靖、万历五彩只重色彩而不细究形貌的粗率画风,在陶瓷史上独领风骚。在清宫旧藏康熙五彩笔筒中, 以白地五彩为主, 纹饰多为山水人物花鸟虫鱼.

3. 洒蓝釉笔筒

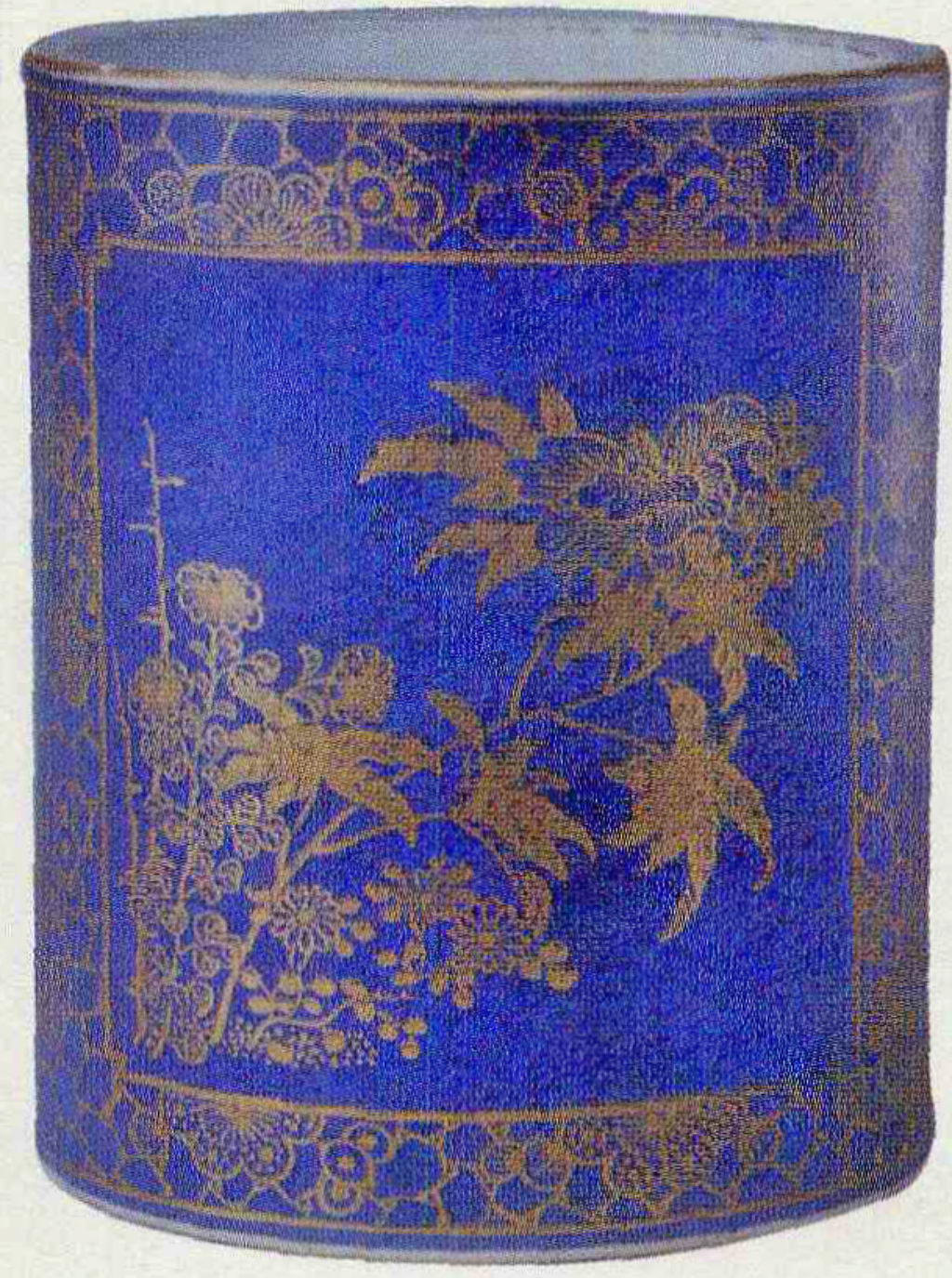

洒蓝釉是因在蓝色釉面上,均匀布满蓝色和白色斑点而得名。因其犹如蓝天上飘洒的白色雪花,又称“雪花蓝”。此品种虽然最早出现在宣德时期,但品种较少,似昙花一现,宣德之后基本绝迹。康熙时期延续并发展了此种工艺技法,制作更加成熟。以洒蓝釉做装饰的笔筒,在故宫藏品中一般是在釉面上, 以金彩描绘图案或书写文字, 虽然传世至今金彩大多已脱落, 但仍不乏精品之作。例如一件洒兰釉描金笔筒(图 ),整个画面以金彩绘出。此笔筒的珍贵之处, 在于釉面金彩基本保存完好, 艺术效果极佳。还有一些笔筒在洒蓝釉面上, 以开光形式绘画五彩釉里红纹饰, 或直接绘画冰裂纹, 使釉面装饰更加丰富。洒蓝釉笔筒主要纹饰有描金花卉纹、白龙纹、五彩人物纹等。

4. 青釉笔筒

青釉虽然烧造历史悠久, 但直至清代康熙时期, 釉色的烧制才达到随心所欲的程度, 不仅呈色葱翠鲜亮, 而且还有冬青、粉青、豆青之别。康熙时期的青釉笔筒, 一般釉面呈色淡雅, 以仿宋龙泉窑豆青釉居多, 釉面多刻划缠枝花卉。

5. 红彩描金笔筒

红彩描金是康熙时期新创烧的一个新品种, 由于呈色较淡又称作“ 淡描红彩” 。其釉色能以多种色阶描绘出层次鲜明的画面,并以金彩烘托其华贵。在故宫藏品中, 红彩描金笔筒数量较少, 值得一提的是红彩描金牡丹蝴蝶图笔筒。此笔筒画面为两朵盛开的牡丹, 几只彩蝶飞舞在花丛中, 画面上淡雅宜人的红彩, 不仅将满园春色浓聚, 而且在金彩烘托下, 器物尽显艳丽特色。

6. 釉里三色笔筒

釉里三色也是康熙时期创烧的一个新品种, 它以釉下青花、釉下白粉两种色调为主, 以釉里红做点缀, 呈色雅致, 具有非常独特的艺术风格。故宫所藏釉里三色笔筒, 多以山水人物题材为主(图 )。

图 釉里三色山水人物图笔筒

7. 青花笔筒

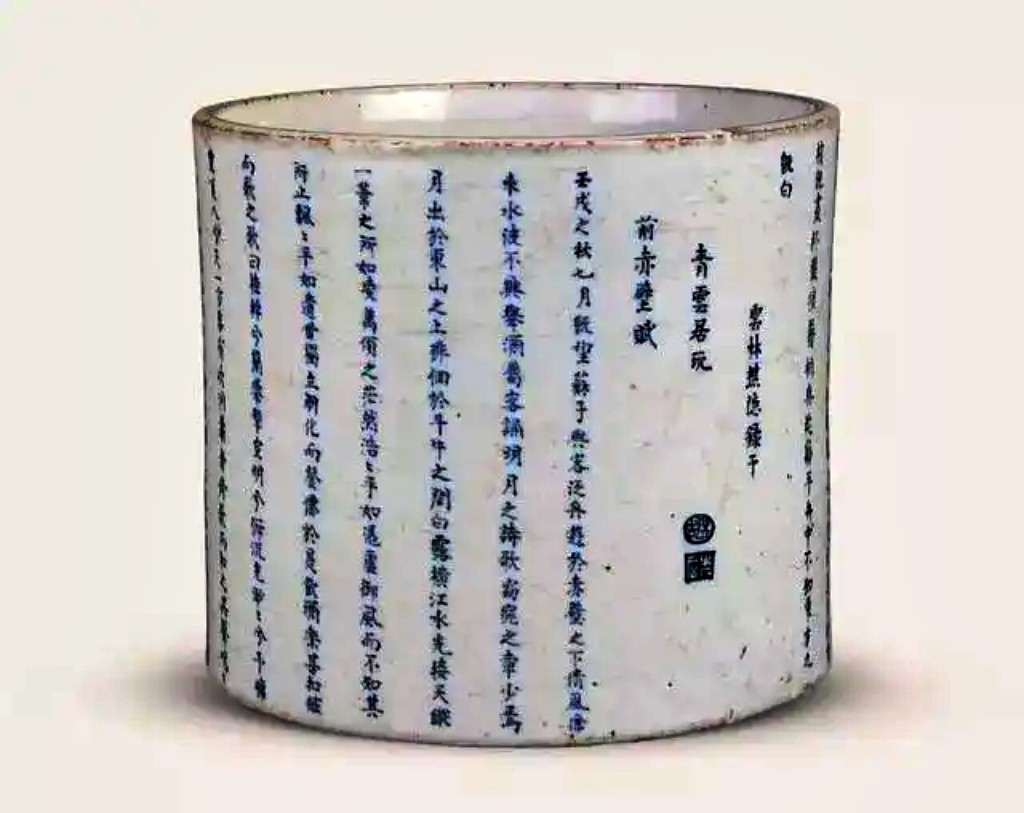

青花自元代以来一直是景德镇最大宗的品种。由于青料质量不同, 青花呈色存在着相当大的差异, 各个时期青花瓷器所表现的特征, 主要取决于青料的呈色能力。康熙时期的青花瓷器, 以云南产的珠明料为主, 由于氧化钻的含量可达8-9%, 因此青花不仅发色纯正、青翠亮丽, 是历代青花中的标准色调, 而且在图案绘制时采用分水法, 使青花图案能够“墨分五色” , 将物体阴阳反侧之景表现出来。康熙时期以青花绘制的笔筒数量相当大, 装饰题材也十分丰富, 主要为山林高士图、渔家乐图或书写诗文辞赋。

8. 釉里红笔筒

釉里红是指以铜红釉料, 在胎上绘画纹饰, 罩上透明釉在1300 ℃ 以上的高温下烧成后,在釉下呈现红色花纹的瓷器, 它是铜在高温还原气氛中作用的结果。釉里红虽然最早出现在元代, 但元代釉里红器色调一般比较暗淡, 没有浓淡相间的色阶区别, 绘画纹饰也比较简单, 常常是先在胎上刻画纹饰后, 在其上涂抹一片红釉, 这种作法与严格意义上的釉里红器还存在一些差距。康熙一朝是釉里红极大发展的时期, 此时不仅铜红发色鲜艳、纯正, 而且纹饰细腻, 层次鲜明, 此外, 还涌现出青花釉里红(图 )、釉里红加彩等许多新品种。故宫所藏釉里红笔筒, 除人物、花鸟图外主要是一些题写辞赋, 或书写百寿字之器。

9. 珐花釉笔筒

珐花是指以硝酸钾为助溶剂的陶胎彩器, 分两次烧成。先在陶胎上以凸起的沥粉, 勾勒出双线花纹图案后烧制成器, 然后在花纹间填以釉彩, 再以低温烘烧。其釉色主要有孔雀蓝、孔雀绿、茄皮紫、黄等几种色调。珐花的主要产地在山西一带。明清时期景德镇御窑场开始烧制瓷胎珐花器, 釉色称为“ 珐花釉” , 有珐翠、珐黄、珐蓝、珐紫、珐青等多种, 色调较之陶胎珐花更加精美, 艺术表现力更强。康熙时期瓷胎珐花器烧制得相当成功, 以茄皮紫釉、孔雀绿釉为代表。故宫藏一件珐花釉笔筒, 通体施茄皮紫釉, 其上以孔雀绿釉斑点作装饰, 釉下刻画垂柳、山石、蜻蜓图。

10. 红釉笔筒

由于铜红的呈色极不稳定, 在烧制中对窑室的气氛又十分敏感, 稍有变异便不能达到预期的效果。有时一窑甚至几窑才能烧出一件通体鲜红的产品, 所以要得到比较纯正的红釉器十分不易。高温铜红釉的烧制工艺虽然早在元代就已出现, 但明代宣德以后逐渐失传, 终明一代再没有得到恢复。清代康熙朝恢复了失传 . 多年的高温铜红釉生产, 此时红釉瓷器名品迭出, 最为著名的红釉瓷器有郎窑红、豇豆红和霁红。故宫收藏红釉笔筒以霁红釉为主(图), 霁红别名“ 祭红” , 是中国传统红釉器中的著名品种, 其釉色特点是红不刺目, 釉不流淌。霁红盛烧于永乐、宣德时期。康熙霁红釉笔筒呈色一般较为浅淡,色调均匀, 胎体致密。

二 康熙朝笔筒的分期断代

1. 以纪年款笔筒为断代标准器

在故宫收藏的康熙笔筒中, 不少带有干支纪年款, 年代最早的一件是丙寅年(康熙十一年, 1672年), 青花书《滕王阁序》; 年代最晚的一件是丙申年(康熙五十五年, 1716年), 洒蓝釉描金书《赤壁赋》。其余几件带干支款的器物分别为:

- 癸丑年(康熙十二年,1673年),青花山水图笔筒;

- 甲子年(康熙二十三年,1684年),青花人物诗句图笔筒;

- 丁卯年(康熙二十六年,1687年),青花书《滕王阁序》笔筒;

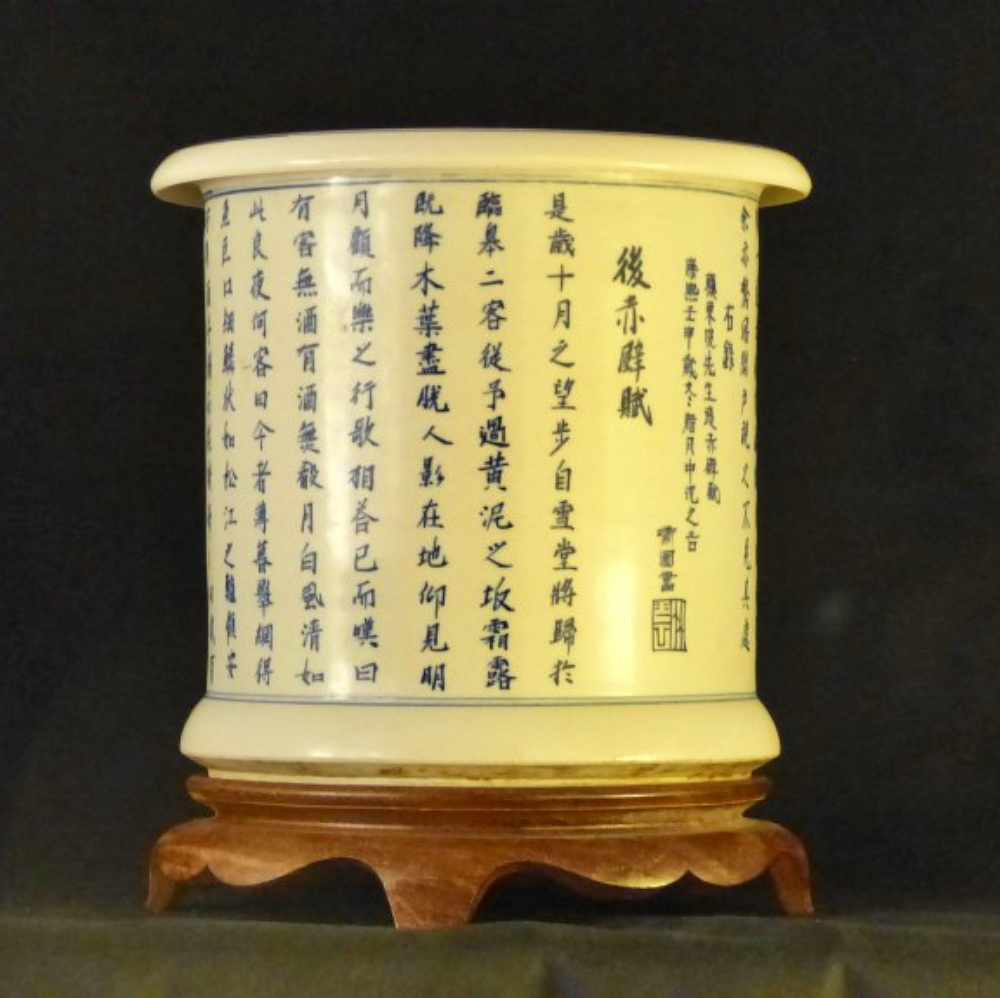

- 己巳年(康熙二十八年,1689年),青花书《后赤壁赋》笔筒(“文章山斗”款);

- 壬申年(康熙三十一年,1692年),青花书《滕王阁序》笔筒(“文章山斗”款);

- 乙亥冬月(康熙三十四年,1695年),青花渔家乐图笔筒(“芝兰室制”款);

- 丁丑年(康熙三十六年,1697年),青花书《前赤壁赋》笔筒(“成化年制”款);

- 己丑年(康熙四十八年,1709年),黑釉描金诗句文字笔筒。

通过以上这些藏品的年代排列,我们可以看出在康熙一朝六十多年的时间中,笔筒的烧制几乎贯穿始终,而且烧造量非常大。虽然目前发现烧制时间最早的笔筒,有确切纪年考的器物,年限仅为康熙十一年,但这应该是康熙时期官窑烧制的最早器物。史料记载,

康熙初年,由于江西景德镇处于南明抗清斗争的拉锯战地带,战乱一直延续不断,景德镇的制瓷业一度衰落不堪,直到康熙十年,景德镇御窑场才有奉旨烧制祭器”的记载。所以说康熙官窑器物的出现应该是在康熙十年以后,在此之前均是官搭民烧的器物,其烧制的品种非常有限。康熙十三年,由于吴三桂战乱,刚刚复兴的景德镇制瓷业再度受到破坏,直到康熙十九年朝廷派工部虞衡司郎中臧应选督理景德镇制瓷业,景德镇御窑场才进入了它的黄金时期,康熙笔筒的大量烧制,应该从这个时期开始。

以上所举这几件康熙时期带干支纪年款的笔筒,为我们提供了相对准确的年代。因此,以这些笔筒的胎质、釉色、造型以及装饰,作为这个时期笔筒烧制的标准器,是一种可行的鉴定方法。

2. 以档案记载及传世器为标准器

从宫中档案记载中得知,康熙十九年至康熙二十七年(1680-1688年),即臧应选督理景德镇陶务时(世称臧窑),曾奉旨督烧了各种色釉的器物,这一时期代表了此时景德镇御窑场瓷器烧制的最高水平。由此可以推断以下各种单色釉,如天蓝、洒蓝、豆青、孔雀绿、白釉等釉面装饰的笔筒,一般大量出现在这个时期。

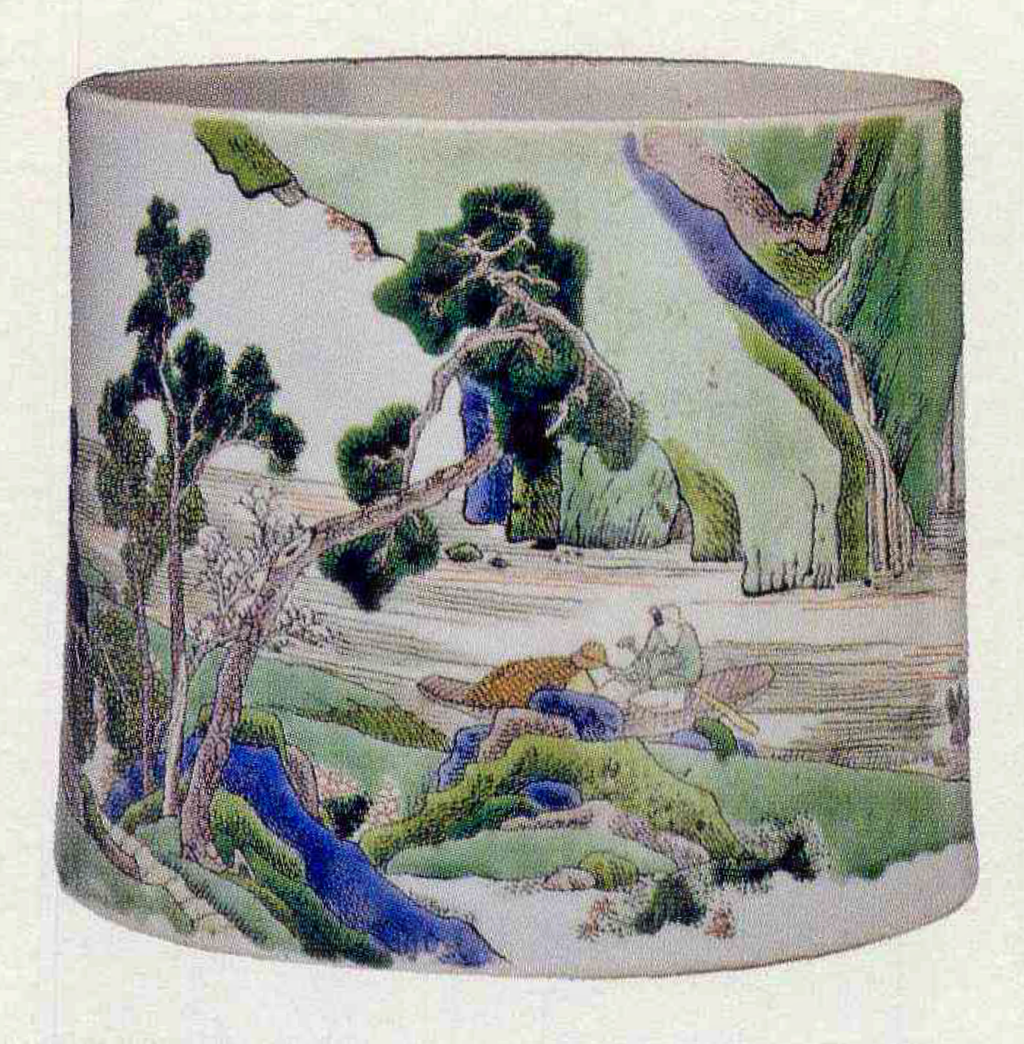

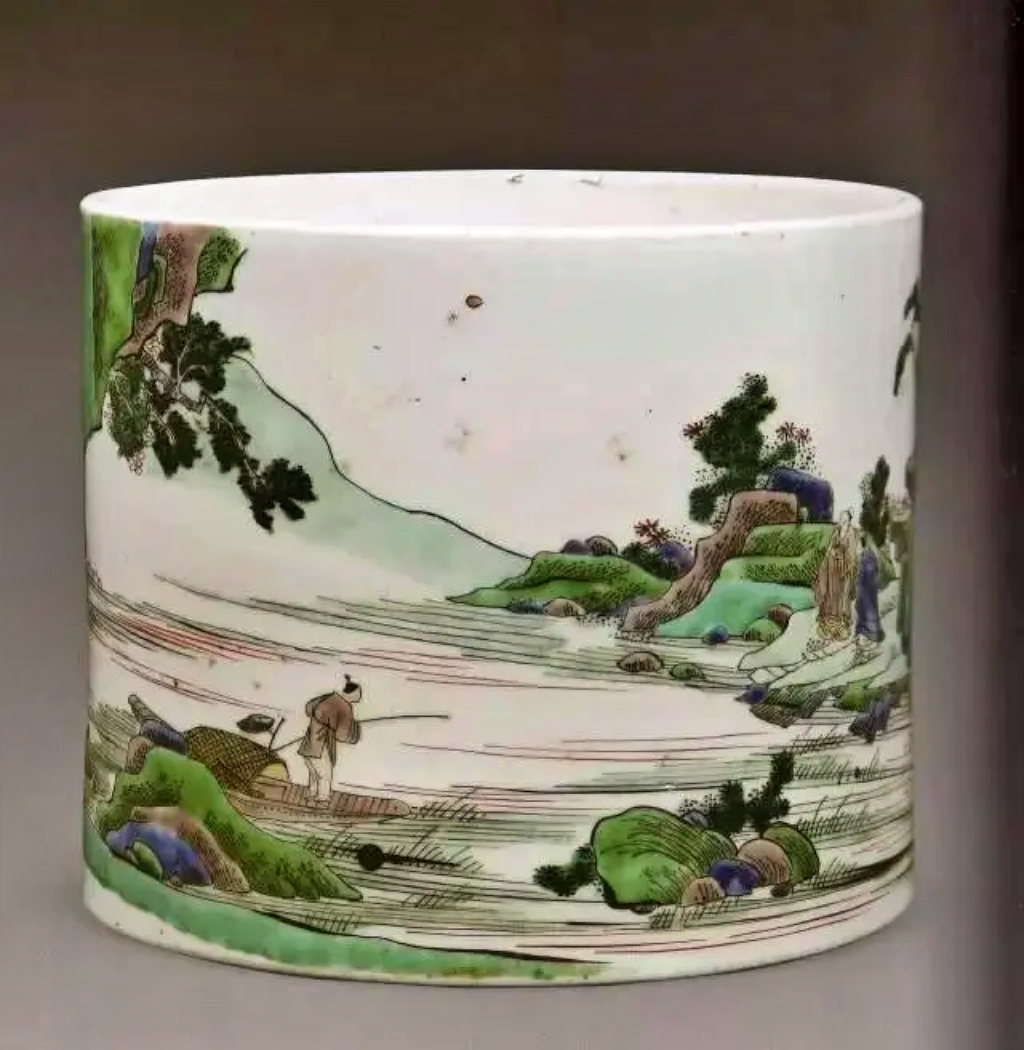

康熙二十七年至康熙四十四年(1688-1705年)则是彩瓷的大发展时期,无论是浓艳青翠、墨分五色的青花,还是色彩绚丽、绘画精细的五彩,以及线条纤细、呈色鲜艳的釉里红,淡雅宜人、雍容华贵的斗彩,都取得了最佳艺术效果。所以在康熙笔筒上,以青花、五彩、斗彩、釉里红作装饰的器物,应以此时为盛。以一件五彩花鸟笔筒为例(图 ),器身画面为一幅盛开的牡丹花图,在雍容华贵的牡丹花枝头,一只神态栩栩如生的小鸟栖息其上,画面间墨彩草书五言诗二句“并无思别意,只是亦花心”,下铃“苇石”印。此笔筒即可为康熙五彩代表作,其运笔之细腻流畅,颇有些写意花鸟画的韵味。

康熙朝瓷器的烧制,以笔筒最有特点。 笔筒不仅是康熙朝文房用瓷中的重要一项而且代表了当时制瓷工 艺的最高水平,充分反映出康熙帝对汉文化的推崇。本文 以故宫藏品为例试图对康熙朝所制笔筒加 以简要分期断代。

康熙四十四年至康熙五十一年(1705-1712年),当江西巡抚郎廷极主持景德镇窑事时(世称郎窑),景德镇御窑场烧出了著名的“郎窑红”、“霁红”、“豇豆红”等红釉器,使高温铜红釉再现辉煌。因此红釉笔筒应该是这个时期的产物。此外,一些仿宣德青花、仿成化斗彩纹饰的笔筒,出现的时期也大致在这个时候,它们共同代表了康熙晚期瓷器制作的水平。

3 . 以考古学上类型学的方法作分期断代

采取考古学上类型学的方法,对某一个时期色调、胎质、造型以及装饰风格相同的器物进行排列组合,做出较为准确的分期断代,是一种应用非常广泛的方法。笔者试图以此方法,再次对康熙笔筒作出分期判断。

(1) 按青花色调变化分期

在康熙笔筒中以青花瓷器数量最多,通过不同时期青花色调的变化,也可以作出判断。康熙青花笔筒的发展,大致可分为三个阶段:

早期青花:一般指康熙二十年以前的器物。这个时期青花笔筒的色调较灰暗,明显带有明末清初的痕迹。如釉面肥润,釉呈青白色,青花色调迷混不清等。康熙十年以后,笔筒上的青花才逐渐出现青翠艳丽的色调。

中期青花:一般指康熙二十年至四十五年之间的器物。此时青花笔筒因为大量使用上等的珠明料,所以青花呈色青翠亮丽。又由于在绘画技法上借鉴了中国画“分水”、 “皴染”等技法,突破了传统的“平涂”技法,所以画面层次鲜明,达到了“墨分五色”的效果。这个时期青花虽然品种繁多,有蓝釉青花、哥釉青花、黄釉青花、豆青釉青花、青花釉里红和浆胎青花等,但笔筒上主要以白釉青花为主。

晚期青花: 般指康熙四十年以后的器物。此时青花色调由浓艳青翠,逐渐向浅淡灰暗过渡。由于青料及烧造的原因,青花有晕散现象。一些仿永乐、宣德时期绘画风格的青花笔筒多出现在这个时期。

(2) 按胎釉特征分期

康熙笔筒的胎釉,从总体特征上看可用一个“硬”字概括。不仅胎质坚致、胎釉结合紧密,而且胎体份量较重,均为其它各朝所不具。按其胎釉特征不同,同样可以分成早、中、晚三个不同时期。

早期笔筒的胎体较厚重,制作工艺与顺治时期大致相同。特别是其釉面肥厚,白中闪青,呈现一种青白色。器物口沿处或露胎无釉,或施酱黄釉,还有的口面开有小沟槽”。底足也偶有“跳刀痕”、“粘砂”和“火石红”等现象。

中晚期笔筒的胎体与前期相比虽略显轻薄,但拿在手中也有沉重感。胎质更加洁白细腻,釉色洁白呈粉白色。

(3) 按装饰风格分期

康熙时期笔筒上的纹饰内容非常丰富。有山水人物、写意画鸟、以及各种图案画、戏剧人物(俗称“刀马人”)等。其装饰风格也可依早、中、晚风格变化,分为三期。

早期笔筒的纹饰,与顺治时期风格大体相同,多采用平涂手法。以怪兽、怪石图案居多,多见纹饰与题字相配的画面。

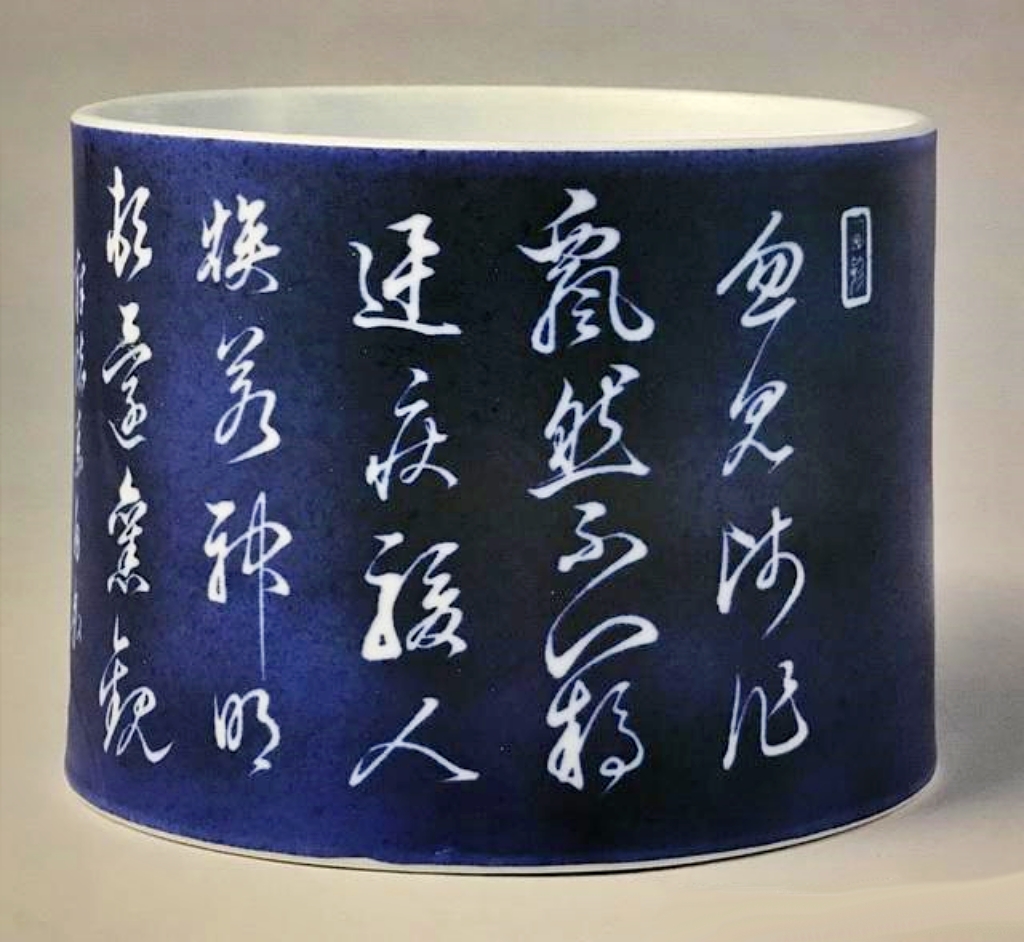

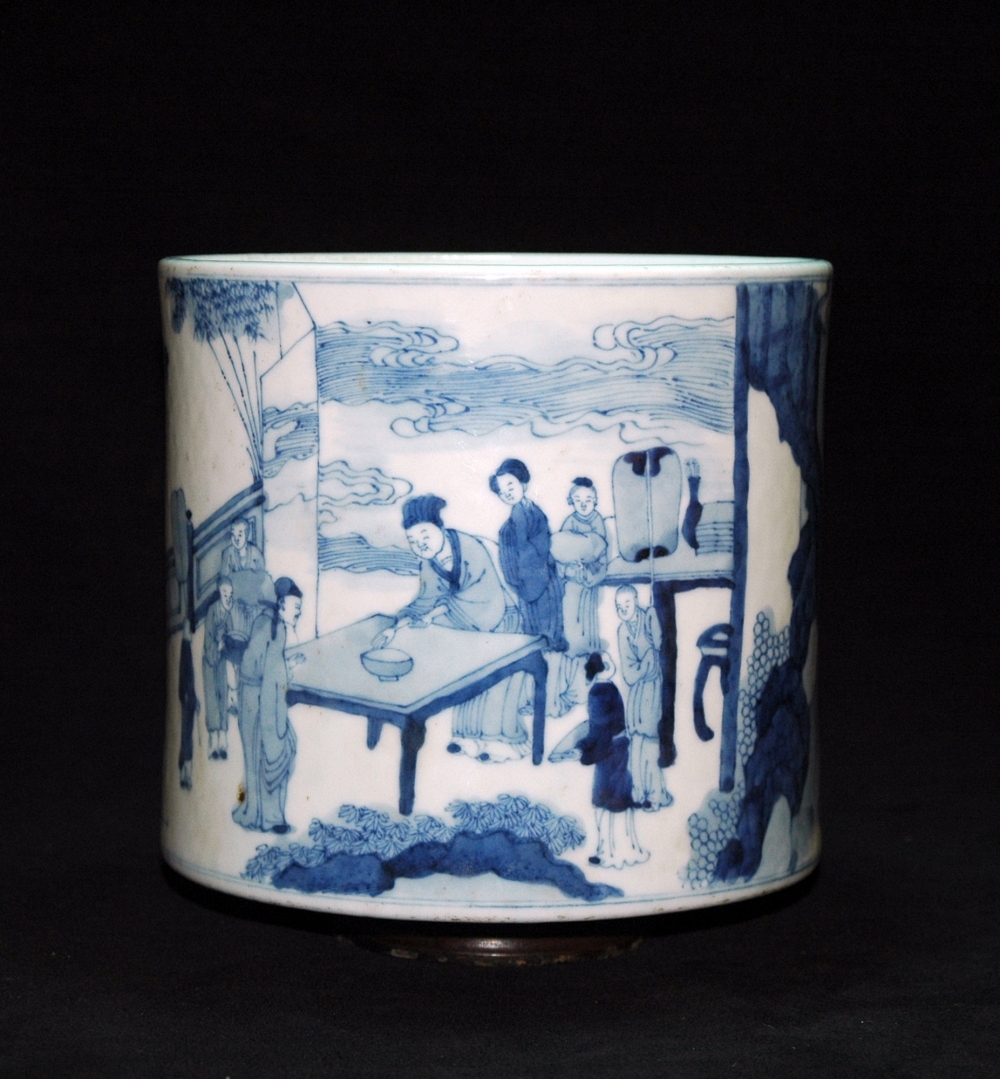

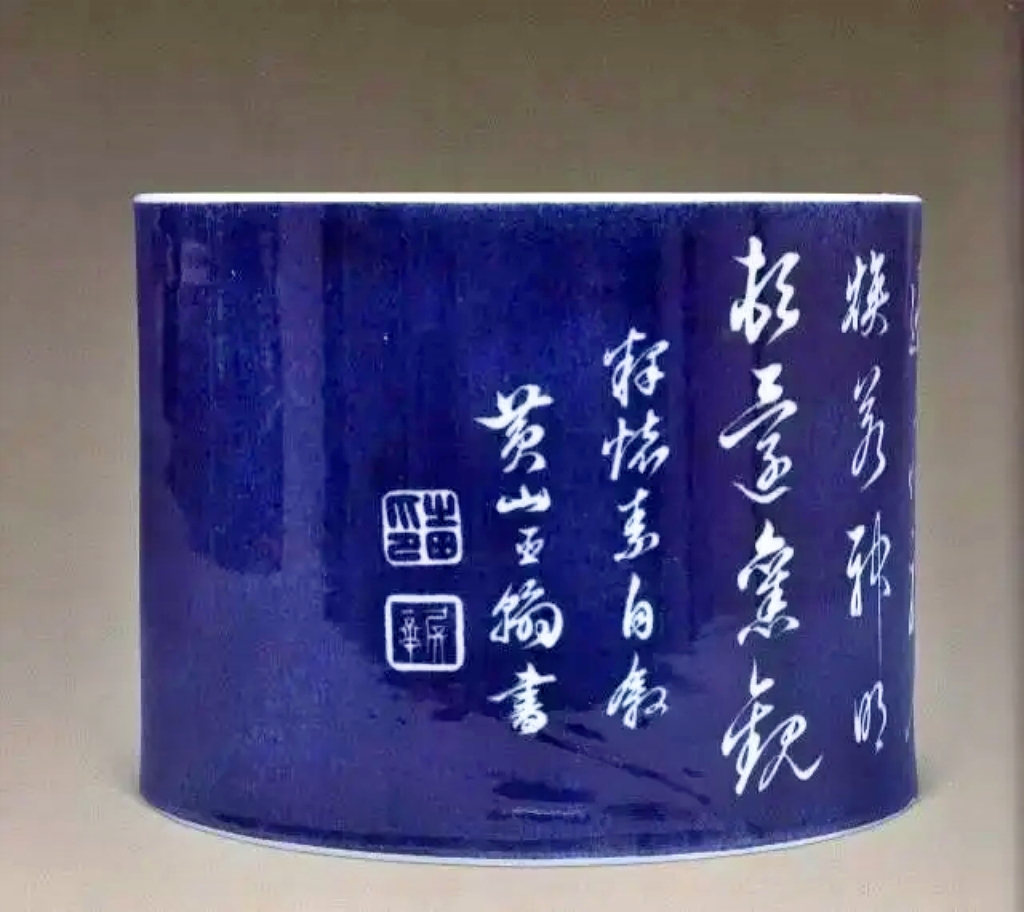

中期笔筒纹饰风格呈现多样化,画风明显受明末清初画坛影响。特别是在一些以耕织图、戏剧人物图,或文学著作中的人物为瓷绘题材的画面上,人物绘画得相当生动。以一件青花笔筒为例,器身即描绘了一幅“虎溪相送”图[2]。画面上山石纵横云雾缭绕,几位高士闲走其间谈古论今。此笔筒由于采用珠明料绘制,不仅人物形象鲜活,而且山石景色浓淡相间,甚至在一笔之中,也能分出不同的笔韵,很象一幅画在纸绢上的水墨画。康熙二十年以后,笔筒上又流行书写诗词辞赋。早在唐宋之时,瓷器上即以文字作装饰,并成为一种习尚。但这些文字仅限于在图案的一角,点缀以简短题句或书干支纪年款。至清代康熙中期,瓷器上书写长篇诗词歌赋的文字装饰非常盛行,特别是在青花、蓝釉或釉里红笔筒上,常能看到清秀规整的馆阁体小楷,或如行云流水般的草书。例如一件洒蓝釉笔筒(图 ),通体以草书临怀素帖。字体流畅,如行云流水,有一气呵成之势,深得怀素草书风格。

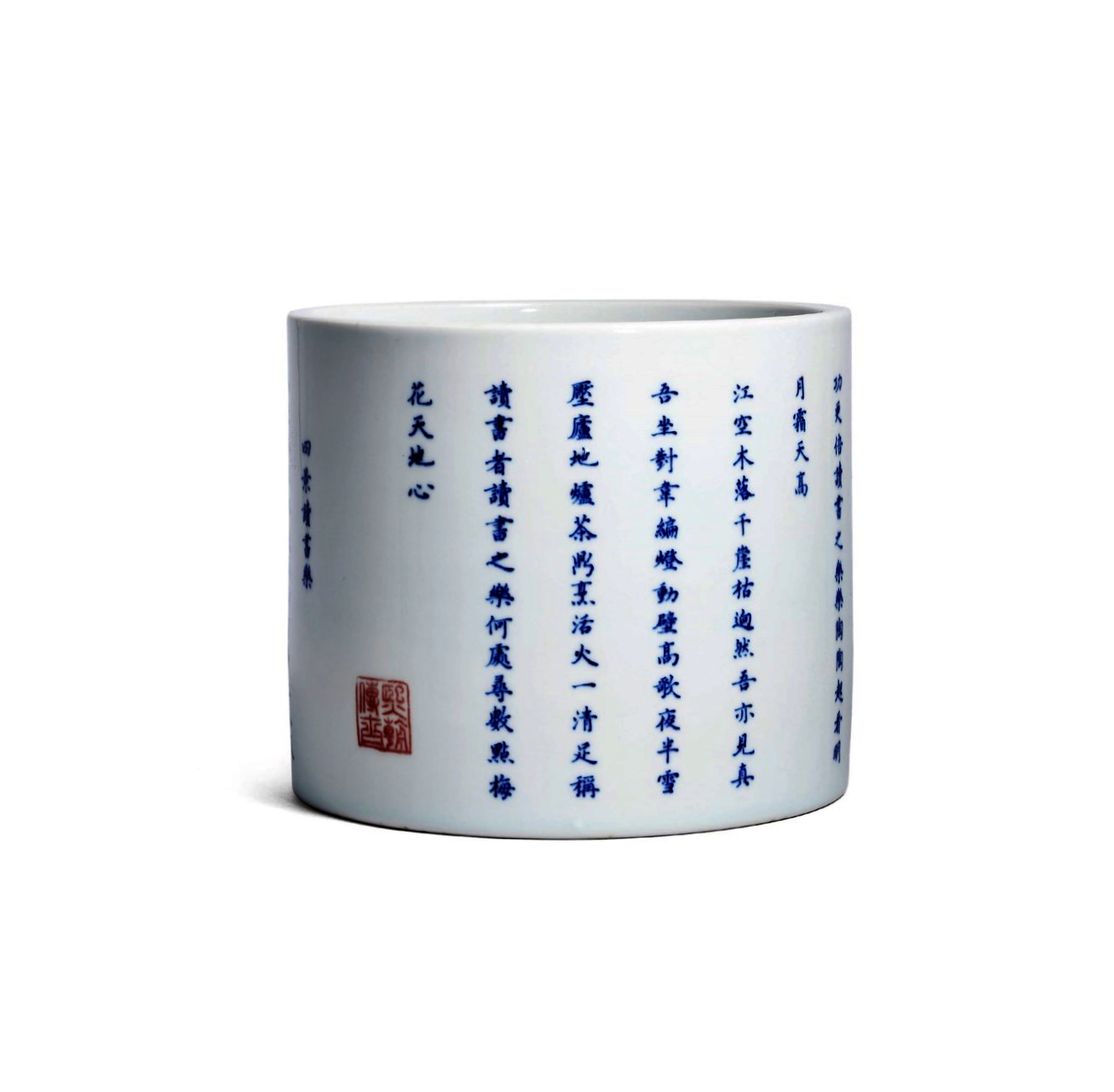

在笔筒上整篇抄写的辞赋还有《圣主得贤臣颂》、《兰亭序》、《赤壁赋》、《醉翁亭记》、《出师表》、《滕王阁序》、《岳阳楼记》、《四景读书乐》(图 )、《西湖十景》、《归去来辞》等文章。康熙二十五年以后,在青花笔筒上以整幅文字作装饰之风更为盛行,据不完全统计从康熙二十五年到康熙三十年,不仅是笔筒,在许多青花器物上,也均有诗文出现,文字在此时成为一种纹饰装饰主体。民国时人邵蛰民即称:“青花绘山水人物笔筒及辞赋笔筒,以康熙一代为最多。画片有通景,有开光书写为赤壁赋、归去来辞、得贤臣颂。””在这些书诗词歌赋的笔筒上,以书写《圣主得贤臣颂》的文章数量最多。

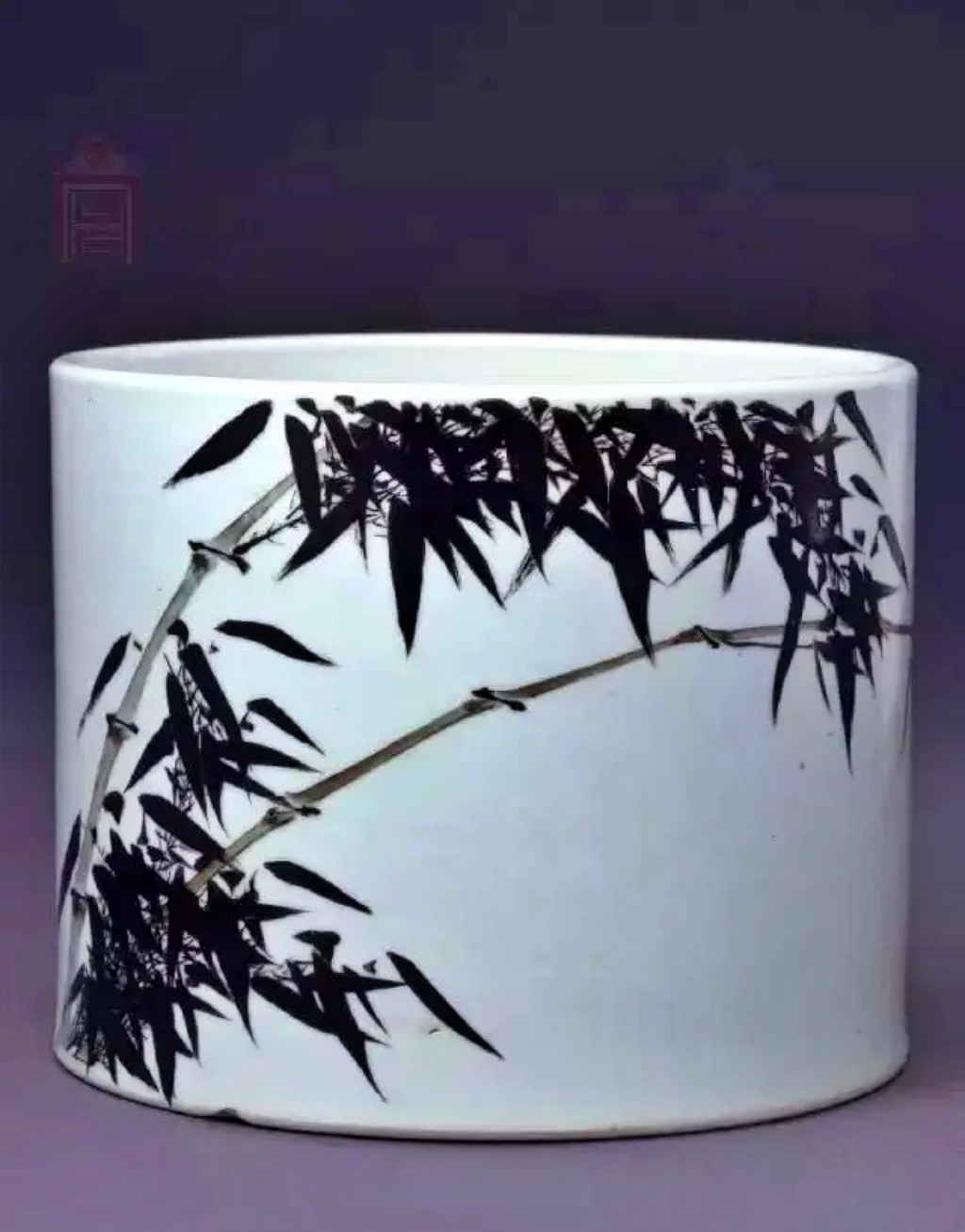

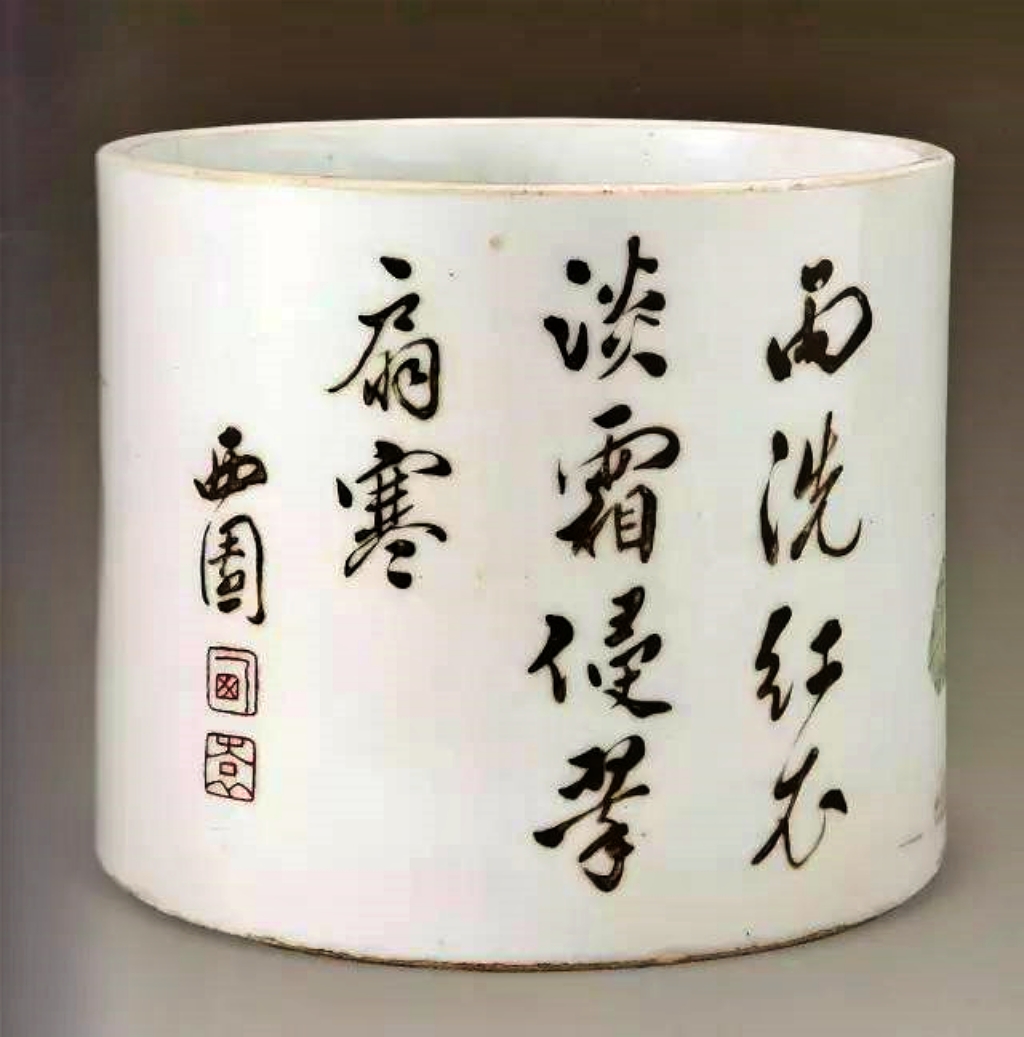

晚期笔筒纹饰呈现出用笔纤细画风细腻的特色。官窑瓷器上以龙凤纹为主,其次为山水、楼阁、翎毛、花卉、飞禽走兽等,画风趋向图案化。一件墨彩加绘五彩竹纹笔筒(图 ),可以作为此时的代表器。器身一面在白釉上以墨彩为主色调,绘出一丛迎风而动的篁竹,另一面则以墨彩题五言诗一首,下铃“西园”篆字方印。此笔筒融中国传统绘画中,诗、书、画、印为一体,既具水墨画的效果,又凸显文人情趣。 “西园”即清朝著名画家高凤翰。

(4)按器形分期

康熙笔筒早期形体一般比较高大,在故宫藏品中曾见一件大笔筒,器高达40厘米,口径也在40厘米以上。中期以后形体变矮,口径与高度大体相等。此风格一直延续至康熙晚期。

康熙笔筒的形制虽大小有别,但造型基本上以口足相若的直筒形为主,也偶见有撇口束腰式。如前面所举一件霁红釉笔筒,通体施红釉,器身口足外撇,腹部内收,足胫处凸起两道弦纹。此造型在康熙时期众多笔筒中,实属另类。

康熙笔筒中还有一些仿生式造型,主要为仿竹节形制。故宫藏品中有一件青釉笔筒,可以作为此种笔筒烧制的典型器。此笔筒犹如一枝新生的竹子,翠绿的釉色透出勃勃生机,釉色与造型相得益彰,使人难辨真伪。这种大胆打破传统造型方式,将自然界中的植物,直接作为造型的范本,其丰富的想象力与精湛的成型技巧,也令人拍案称奇。

康熙笔筒的底足,一般为宽窄不等的璧形底,也有双圈足、三足或无釉平底式。以一件釉里红变形寿字笔筒为例,器身虽呈直筒形,但底足下以三个灵芝形足相承,使造型产生一种变化感。

(5)按款识分期

康熙笔筒上的款识,早期基本无本朝年款,器物上大量使用斋堂款、花押款、图记款等,这是当时社会背景所致。据《浮梁县志》记载: “康熙十六年邑令张齐仲,阳城人,禁镇产瓷器书年号及圣贤字迹,以免破残。”康熙年款最早出现在康熙二十年以后的器物上,主要为楷书款,并成为一种定制。

中期笔筒上的款识,以六字双行双圈款居多,还有各种干支纪年款。

晚期笔筒上的款识,出现了六字三行款和寄托款等。寄托款以书写“大明嘉靖年制”、“大明万历年制”和“大明成化年制”的款识居多。

三 结论

通过以上分析,我们不仅可以了解到,康熙笔筒不同时期烧制的特点,从中看出康熙时期制瓷工艺的杰出成就。同时也应该看出康熙时期文房用瓷的繁盛,正是康熙皇帝尊孔崇儒的文化政策的产物。

![[临渊阁]天地一家春](https://www.antiquekeeper.ca/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Asian-Art-Wallpaper-Painting3-6-3.jpg)