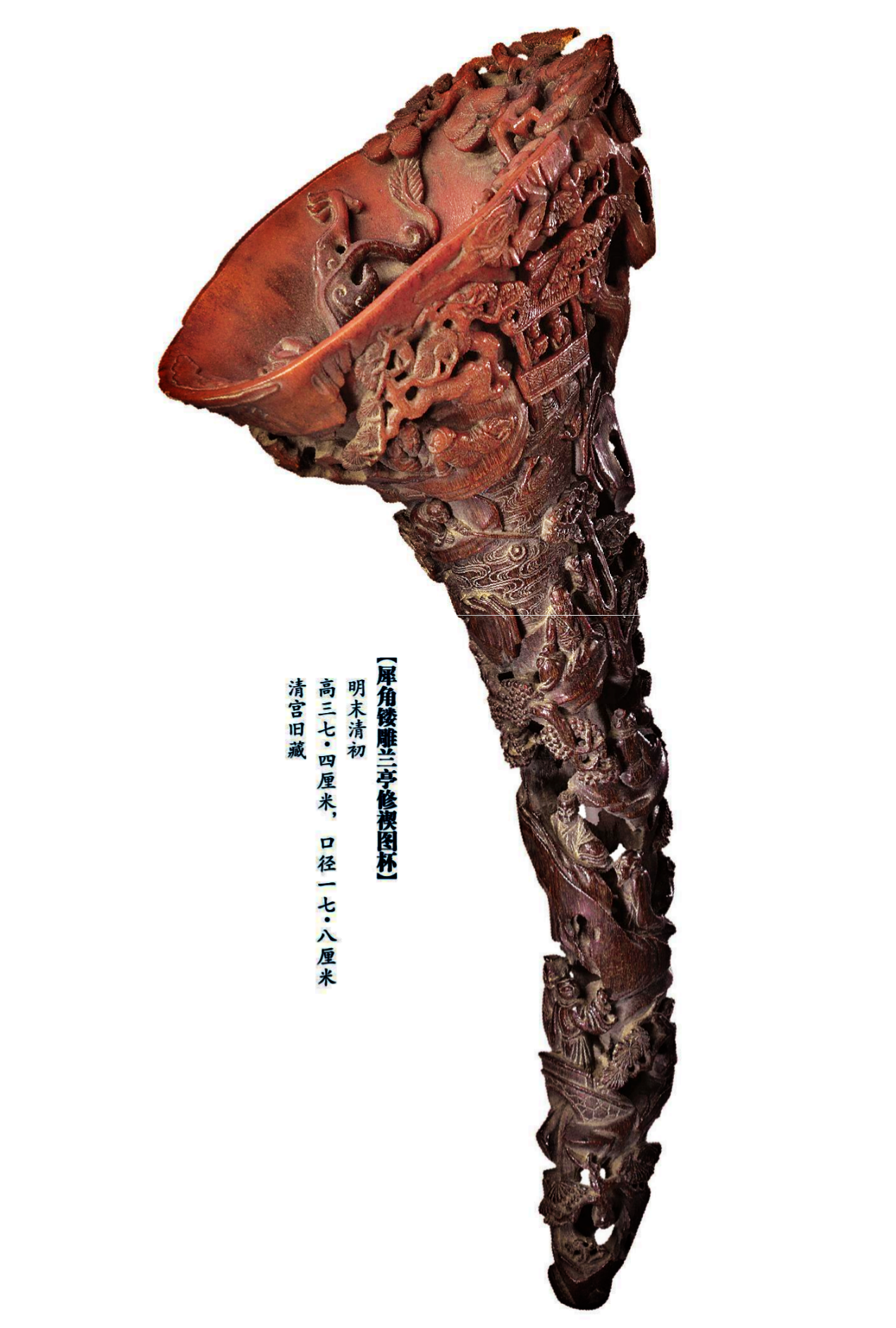

故宫博物院古器物部工艺组刘岳

问:我国古代是如何认识犀角的?犀角雕刻工艺在传统工艺美术中占据什么样的位置?

答:犀牛古代在我国有分布,直到战国秦汉间,中原对于犀牛并不陌生。犀角的利用最初应与饮酒有关,有的学者认为殷周时期典籍中的“兕觥”,就是犀角制成的酒器。大约在魏晋或者更早一些,随着犀牛在中国腹地的消失,逐渐产生了神化犀角的倾向。出现了“通天犀”等名目,《抱朴子·登涉篇》说它“有一赤理如蜒自本徹末”,“衔之水常为人开” 云云,简直神乎其神。

从此后,这种有赤或白色贯通条纹的“通天犀”就逐渐被人重视。宋人《游宦纪闻》就指出当时犀角以其内“粟纹粗细为贵贱,贵者有通天花纹”。王辟之在《渑水燕谈录》里称: “尤异者曰通天犀,或如日星,或如云月,或如葩花,或如山水,或如飞走,或如龙鱼,或成神仙,或成宫殿,至有衣冠眉目杖履毛羽麟角完具,若绘画然,为世所贵,其价不赀,莫知所以然也”,更象是文学的夸张,我们今天很难在真实的犀角上落实这些说法。

高六厘米,口径13.3×8.2厘米

高六厘米,口径13.3×8.2厘米

其他出现在古代文献里的关于犀与犀角的异名,比如兕、山犀、毛犀、水犀、田犀、字犀、黑犀、胡帽犀、骨咄犀、黑骨犀、赭黄犀、黔犀、沙犀、川犀、南犀、鬼犀、文犀、堕罗犀、骇鸡犀、光明犀、辟寒犀、却尘犀、蠲忿犀等数十种,或指犀牛,或指犀角,或二者兼指,其分别的标准,除了产地、习性外,大多是出于想像出来的神秘作用和功能。

这种认知方式基于一种与现代生物分类学完全不同的思维,是非常有意思的。我们怀疑,其中有相当一部分可能是被古人误认为犀角的材料,比如《格古要论》里就举出“毛犀”认为“此非犀也”,又把“骨鸵犀”也单列了出来,似乎也是和犀角有所不同的东西。

《格古要论》:

“(犀角)……成株肥大,花朵者好,及正透者价高;成株瘦小,分两轻,花儿者不好,但可入药用。其纹如鱼子相似,谓之‘粟纹’,中有眼,谓之‘粟眼’。……凡器皿要滋润,粟纹花儿者好,其色黑如漆,黄如粟,上下相透,云头涡脚分明者为佳。有通天花纹犀备百物之形者最贵。有重透纹者,黑中有黄花,黄中有黑花,或黄中有黄黑中又有黑;有正透纹者,黑中有黄花,古云‘通犀’。此一等亦贵。有倒透者,黄中有黑花,此等次之;有花如椒豆斑者,色深者次之;有斑散而色淡者又次之;有黑犀无花而纯黑者,但可用象棋,不甚值钱。”

- 此外,值得一提的是,古人评价犀角常用的术语“倒插”、“正插”或“正透”、 “倒透”。

- 唐段成式在《西阳杂俎》里说:“犀之通天者, 其理有倒插、正插、腰鼓插。 倒者,一半以下通;

正者,一半以上通;腰鼓者,中断不通。”由于“通犀”在今 天看来近乎虚构,所以这种区分就难以确认。不过,宋人姚宽在《西溪丛语》 里给出了一个朴素的解释:“犀以黑为本, 其色黑而黄曰正透,黄而有黑边曰 倒透。正者世人贵之,其形圆谓之通天犀。”——实际上就是说,“通天犀”其实没有那么神秘,只要色泽比较好而形体圆整的就可以称“通天犀”,而无须看中间的线纹。但这个结论似乎并没有得到重视,以致于在明初《格古要论》里,鉴别犀角的方法,虽然更细致了,但还是重复“通天花纹”之类的说法,很难让人一下子看明白。*

- 偶阅台湾作家李敖的《中国性命研究》,在书里他特别提到中国古代重视犀角,将犀角入药的一个重要原因是“犀取尖,其精锐之力,尽在是也”,乃是为“引喻男人性器官,极使人顿生集中、有力、强壮等感觉”。不妨聊备一说。

- 说到在中国美术史中的地位,犀角雕刻由于材质本身的难得,基本上是被纳入珍玩系列的,消费对象都是上层人士,虽然在明清时期形成了一定的规模和自身的传统,但总体而言,还不能独立的影响其它工艺门类,一般是和象牙雕刻等并称。

问:明代犀角器与前代的犀角工艺品相比有何不同?明、清两代犀角工艺品相比较是否也有各自时代和风格上的特点?产生这些特点的原因?

答:以上的问题其实很难回答得准确,因为流传至今的犀角实物太少,一般认为它们基本上是明清时期的作品,但更细的断代十分困难,因为标准器难以确定,而名家款识作品更有真假难分的棘手情况。

与前代不同之处

我有一个还不太成熟的想法,也许早期的犀角基本上是以欣赏花纹为主的,(所以才会有那么多关于犀角天然花纹的近乎文学性的说法),而从制作的物品上看来,早期犀角如带镦、簪、导之类,也都不以显示雕工为目的,即使是复杂如如意的器物,从日本正仓院的藏品来看,也是和其它贵重的材料结合起来,突出的依然是犀角本身的纹理之美。

- 但我们今天看到的,一般被定为明清时期的犀角雕刻,不仅像其他工艺门类一样,突出雕琢意匠,而且很多还经过染色,纹理被遮盖起来,而流行的杯、盏之类的造型,往往掏空器芯,所谓“通天犀”的贯通花纹根本就无法显出,似乎工匠和犀角制品的消费者们此时都没有了对于犀角纹理的那种膜拜,这是很耐人寻味的一种转变。

- 至于这种转变是怎样发生的,我们还缺少足够的实物和文献来说明,它可能发生在明代或更早,和精英阶层的仿古、玩古意识的逐渐浓厚有关,犀角制品不仅在器形上吸收古代青铜器的因子,而且在色泽上追求古色古香的沉穆,几乎和以前的记载完全异趣了。

高八厘米,口径一八・七 X 一四・九厘米,足径九・一 X 八・九厘米

明清两代艺术风格

明清两代,大体而言,明代的犀角雕刻器型以各种倒置随形的杯类为多见,或许这样浪费掉的材料会比较少,(毕竟犀角材质的价值很高) 特别的是一种枝条圈转成底足的花形圜足杯,设计精巧,为明代犀角器的特殊造型;中前期的雕刻带有同时期雕刻工艺的一般特点,刀法比较简括稚拙;到了晚期,各种碗、盂、爵、鼎、槎形杯等有仿古意味的器物也占据了相当的比例。而纹饰内容则以花卉为主,葵花、玉兰、荷花等最常见,山水人物题材构图疏朗,饶有画意,此外蟠螭纹也很醒目。雕刻技法则以圆雕、镂雕、浮雕等为主,结合得较为自然,讲究刀法圆润,琢磨棱角。

- 清代的犀雕似乎没有发生重大变革。在《养心殿造办处各作承做活计清档》中极少见到有关犀角雕刻活计的记载,虽然有的文献称犀雕著名匠人尤通曾入内苑,但记载仅有他回忆自己刻制微雕作品的事迹。所以,我们对犀雕的宫廷风格也了解得不是很完备,现在故宫旧藏的器物,有相当数量可能也是江南的产品,辗转贡入内庭。不过,从审美趣味及雕刻工艺上看,还是有一些作品纹饰繁缛细密,格调精工雅致,以模仿殷周青铜器的造型和纹样为能事,在工艺水平上达到了前所未有的高度,似乎也能够让我们得窥清中期工艺繁荣时期犀雕风格之一斑。

问:犀角雕刻名家列举,他们各自的特点是否能够区分?有没有人做过这方面的专门研究?

答:文献中关于犀角雕工匠的记载极少,较著名的有:

- 董进 见宋人《春渚纪闻》,以犀、玉雕并称。

- 鲍天成 吴县(今苏州)人,善雕犀角,兼能制牙、紫檀、香料等,制成图匣、香盒、扇坠、簪纽之类,种种奇巧,迈越前人。(此人既见诸文献,也有实物可参照)

- 尤通 字雨源,约为明末清初时人。少年时曾仿制犀角杯,并以凤仙花汁如染甲法般染之,与原作无差,即藏者不能识,遂有“尤犀杯”之称,据说,康熙时被征入内苑,自述于小珠玉上镌刻《赤壁赋》,游刃有余,重要作品如故宫所藏槎杯。(此人既见诸文献,也有实物可参照)

● 以下诸人多或仅有文献之蛛丝马迹,或仅能从实物款识中知道:

- 尤侃 字直生,江苏无锡人,有人以为与尤通为一人,但缺少更多材料证实。从实物上看,两名与字分别配套出现,未见有交叉现象。现故宫有多件精美的尤侃款犀角器物,为香港收藏家叶义捐献。

- 蒋烈卿 明代江苏武进(今常州)人,多作仿古器物,善刻犀象印章。

方弘斋 明末清初燕(今北京)人,出家为僧,善治犀。 - 文枢 周姓,江苏南京人,约天启至康熙时人。所作犀杯多山水人物纹,风格独特。

- 商铭、盛辅功、方古林、朱浒崖、胡星岳、胡允中、陈贤佐、尚卿等。此外,还有落斋名、堂名的,不能尽述。

● 他们的作品保存下来的几乎都非常少,很难进行参照比较,确定标准器,这样也就无法轻易地认定各人的所谓“特点”了。据我所知,似乎还没有什么有价值的相关研究。

问:以上这些刻家名手的身份?是否其中有的人已经属于士人而非简单的工匠?

答:关于从业者的身份,在明中期以后,由于社会文化思潮的转型,确实有部分传统的“士”,转而从事一些“工”、“商”的事务,与此问题有关的如位列“嘉定四先生”之一的李流芳就喜爱竹刻,但也仅此而已,并不代表社会结构发生根本的改变。首先要考虑身份的界定、介入的动机、程度、规模、社会舆论的反映等等,绝非三言两语所能说清,而且就犀角工艺而言,身份的交叉也不明显,从业者应该还是以专职工匠为主。

问:明清两代竹木牙角金石玉器雕刻似乎没有严格的分工,意即有可能一人兼制多项,什么原因?如果了解这方面的知识是否也能对犀角的鉴定提供一定帮助?

答:的确,一些雕刻门类之间有共通性,而从事工艺制作的工匠很可能根据市场的需求进行定制伙计的工作。另外,如果仅仅局限在犀角领域,很可能会因为原材料的匮乏而陷于无活计可作的尴尬局面,我想,不管是工匠还是某个作坊,都不可能这么死心眼,毕竟这也是一种市场竞争的策略。

因此,明人高濂在《遵生八笺·燕闲清赏笺》里说:“我明……有鲍天成、朱小松、王百户、朱浒崖、袁友竹、朱龙川、方古林辈,皆能雕琢犀象、香料、紫檀、图匣、香盒、扇坠、簪纽之类,种种奇巧,迥迈前人。”他列举的工匠就都是多才多艺的。而在《竹人录》里留名的明代竹刻家朱鹤、濮仲谦等也都兼能治犀。当然,其中的鲍天成,还有稍后的尤通等,在明末清初的江南地区,主要以犀雕名世,属于典型的一专多能。

这样看来,犀角雕刻与其他雕刻工艺,如竹刻、牙雕、玉雕等关系相当密切,而我们尤其应该重视的是雕漆工艺的研究成果,因为这个门类的作品有较多可信的带款作品,可以排比出较为清晰的演变序列,而且研究得也更深入,对其进行合理地利用,无疑也有助于加深对这一时期犀角工艺发展的认识。

问:就目前所见犀角器而言,大多为明清制品,当时正处在犀角艺术品的巅峰也是公论,为什么会在当时产生了这样的发展?您如何看待这个巅峰?

答:明代中后期是中国历史上一个孕育变化的时期,特别是在人文荟萃的江南地区,这种酝酿过程更为明显,很多工艺 门类都有一个今天看来有点突兀的繁荣,历史上一直很冷清的一下子就变成 了热门,有很多知识分子鼓吹,甚至亲身参与。这当然和时代氛围有关。

★ 《松窗梦语》中作者张瀚在记述自己游历“燕中”的见闻时,特为提出“睹百货充溢,宝藏丰盈,服御鲜华,器用精巧,宫室壮丽”,而“此皆百工所呈能而献技”,高度肯定了工匠们对社会繁荣的贡献。

★ “古今好尚不同,薄技小器,皆得著名……士大夫宝玩欣赏,与诗、画并重……当时文人墨士,名公巨卿,炫赫一时者,不知湮没多少,而诸匠之名,顾得不朽。”(袁宏道语)

一段时期以来市镇的兴起,使市民文化逐渐发展,带来了一种尊重贵人 的启蒙思想,自然地衍生出“百姓日用即道”,以及宋应星在《天工开物》中 所表达的重视“于功名进取毫不相关”的手工业与农业技术实践的观念,成为 了工艺发展有力的催化剂之一。工艺在精英阶层的观念里,获得了前所未有 的重视。这种新的文化思潮发展到一定程度,就使原本在“四民”之中被轻 视的“工”的社会地位和经济收入都大幅提高。著名的文人张岱更是指出看 重这些工匠的理由是“盖技也而能近乎道矣”。透露出的是一种旧的等级观念 被打破后的朴素的人本主义思想:“则天下何物不足以贵人?特人自贱耳。”也 就是说,官阶、功名、世袭地位,甚至学问程度,都不那么重要了,多元化 的评价标准在部分精英知识分子间成为共识的结果,使得关注点比以往更广 泛了,原本不被重视的东西,变得被很多人重视,大家都不蹈袭陈规,而热 衷于标新立异。这样,原本被忽视的工艺美术,现在拿出来说事儿也就不足为怪了。

从传播学角度讲,信息的筛选机制发生了改变,那么今天我们所得到的 必然大不相同。换句话说,也许当时的工艺,包括犀角工艺并没有如今看来 那样的繁荣远超过前代,只是关注记录的媒介多了,工匠们依然兢兢业业,但是看他们的眼光变了,就有了翻天覆地的变化。

当然,明代工艺美术的发达并非空穴来风,因为其重要特点之一,就是比以往任何一个时代与市场的联系都更紧密。而到了明代中后期,在苏州等江南地区,城镇生活的风尚正在由淳厚俭朴转向奢侈靡费,社会对于奢侈品需求的增长,使犀角雕刻这样高档的消费品获得了较大的发展空间,无疑对推动其发展有一定作用。而需求的构成又因为社会阶层的细分,显得更为复杂。这使得当时手工艺制作,在文人“雅”的趣味与普通民众“俗”的追求,以及工艺内在发展逻辑间的相互冲突与融合的张力之下,更显得生机勃勃。

![[临渊阁]天地一家春](https://www.antiquekeeper.ca/wp-content/uploads/2023/03/antiquekeeper_banner_image_2-4.jpg)