李辉柄,1933年出生于湖北沙市,故宫博物院研究员兼研究室主任。现任中国考古学会理事、中国古陶瓷研究会副秘书长,中国文物学会培训部讲授专家,北京市文保文物鉴定中心鉴定专家,受聘南开大学历史系兼职教授。50年代始,跟随著名陶瓷专家陈万里先生研习陶瓷,调查了全国南北各地古代瓷窑遗址,对故宫博物院庋藏瓷器也进行了较深入的研究。先后发表调查报告、考证、论述文章70余篇,参预撰写了《中国陶瓷史》、《中国陶瓷》(教材)的有关章节。出版的专著有《钧窑》、《早期白瓷》等。80年代以来,多次参加有关中国陶瓷的国际学术讨论会。

中国长期的封建社会里,在一般老百姓看来, 瓷器似乎只是民间日常使用的,而皇宫里用的一定全是金、银、铜和玉质器皿。其实不然,皇宫里也使用瓷器,不过御用瓷器是非常讲究的,与一般民间用瓷有天壤之别。

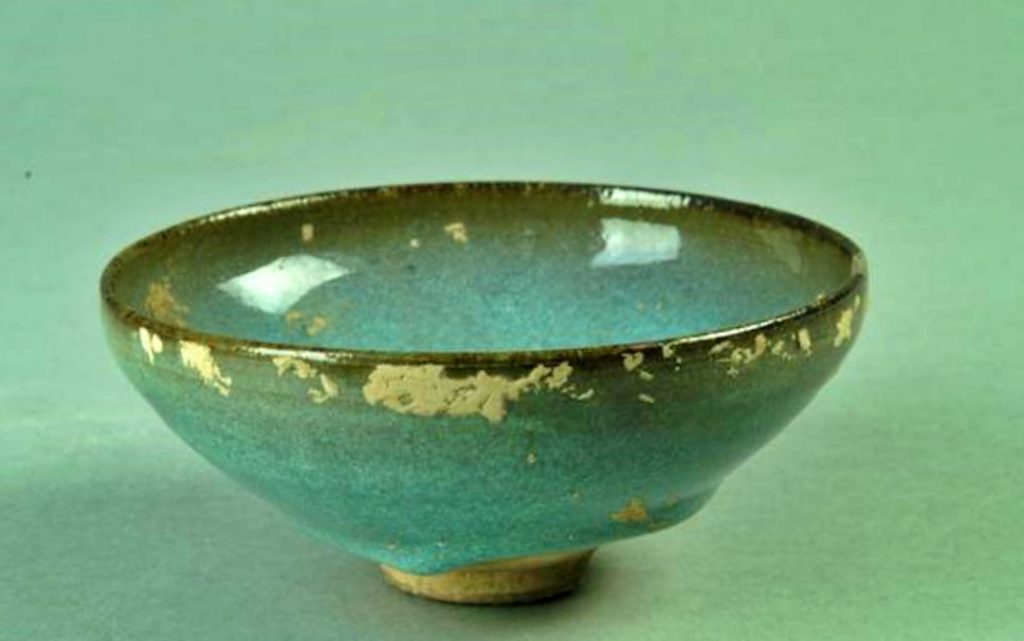

品鉴:钧窑天兰釉瓷盘,敞口板沿,浅腹,圈足矮而细,内外施天兰釉,足端露胎,足内三支烧痕。内底有多道蚯蚓走泥纹。口沿和板沿与腹交接釉薄处呈青黄色。钧窑瓷器釉的乳光状态和窑变现象是构成钧瓷艺术美的两个外观特征。乳光状态是指钧窑釉那种像青玛瑙或蛋白石一般美丽的天青色半乳浊状态,不仅使钧釉产生一系列由浅到深的蓝色,而且还赋予一种含蓄的光泽和优雅的质感,减少因釉面玻璃化而带来的妖艳浮光。窑变现象是指钧厚釉在高温下熔融流动,乳浊和着色色彩发生复杂的交错变化,而使釉色变得绚丽多彩,紫、红、兰、白交相掩映,给人一种大自然瞬息万变的美的感受。钧窑瓷器主色调除天青、天兰、月白类外,还有罕见的玫瑰紫、海棠红、玛瑙红、葱绿、豆青、天兰等。

北宋时期,皇室所需的器物都在朝廷专设的一般称之为「官窑」。唐、五代时期,命令各地瓷窑烧制进贡瓷器,朝廷不直接控制瓷窑的生产。 北宋时期,除了令民间窑烧造贡瓷以外,为了适应宫廷的特殊需要,还专门建立了「官窑」。官窑多从民间搜集优秀工匠,所烧制御用瓷器的造型、釉色、装饰等,完全按照宫廷的设计式样,并采用优质原料进行生产。官窑在经济上不惜工本, 在工艺上精益求精,产品严禁流入民间。因此, 宋代瓷器就有「官窑」与「民窑」之分了。

手工业作坊中制造,瓷器在官办瓷窑进行烧制,在古代文献记载中,我国有汝、官、哥、定、 钧「五大名窑」,其中的「钧窑」就是北宋时期根据皇室的需要而建立起来的官窑。收藏在故宫博物院的宋代钧窑瓷器,就是当时的官窑烧制的。 考古工作者根据文献记载,在河南禹县发现了官窑的窑址并进行了发掘。烧瓷遗址位于禹县城内的八卦洞地方,此地古时称「钧台」,故又称为 「钧台窑」。遗址范围不大,遗物均深埋藏在地下,地面上不仅无残窑和废品堆积,而且看不出有烧过窑的任何痕迹,这恐怕是长期以来钧瓷官窑未被发现的主要原因。通过发掘出土的器物与故宫博物院内保存的钧窑瓷器相比,在造型、釉色等方面完全相同,证明宫内的这批钧窑瓷器是河南禹县钧台窑烧制的,同时也说明,钧台窑就是当时的「官窑」。所以现在研究者就把这类钧窑瓷器称之为「官钧」。又因这些极为珍贵的瓷器一生产出来,就被选入宫中使用,并经世代相传而保存下来,所以又称为「传世钧窑」。通过对窑址的发掘,弄清楚了这批钧窑瓷器为什么集中保存在宫中以及在以往的考古发掘中为何没有钧瓷出土的原因。

官钧瓷器均为室内陈设用,例如各式花盆、奁、出戟尊、鼓钉洗等,具有浓厚的宫廷色彩。 釉色主要有:红紫相映的「玫瑰紫」、「海棠红」 以及「天青」、「月白」等。 「官钧」瓷器的底部均刻有一至十不同的号码字样,表明各种器物都有从大到小的十种型号。因「官钧」生产规模小,持续烧造的时间也短,生产量不大,选入宫中的也极少,因此「官钧」瓷器保存下来的就不很多了。

「官钧」窑的建立与历史上「花石纲」有着直接的关系。宋徽宗时期,为适应皇室的需要, 在苏、杭设置「造作局」,专门造作牙、角、金玉、竹、藤、织绣等各种奢侈品。随后又设苏、 杭「应奉局」,搜罗各种花石树木。宋徽宗还根据《周礼》的记载,大兴土木,修建明堂、殿阁亭台、凿池修泉等,并满布嘉花名木。宋人张淏 《艮岳记》里记载:「政和间,遂即其地,大兴工役,筑山,号寿山艮岳,命宦者梁师成专董其事。时有朱动者,取湖中珍异花木竹石以进,号日花石纲,专置应奉局于平江,所费动以亿万计, 调民搜崴剔薮,幽隐不置。一花一木,曾经黄封, 护视稍不谨,则加之以罪。」当时凡民家有一石一木被朝廷看中,就会被兵士抢走。深山里的奇石,江湖中的异物,也都迫使工役去开采。皇室为了种植「花石纲」运来的异花和制奇石盆景, 在禹县建立了「官窑」。钧台窑距开封汴京很近, 钧窑瓷器的华丽釉色为宫廷看中,先令其为宫廷烧制贡瓷,后便为皇室所霸占,专门烧各式花盆之类的陈设御用钧瓷。从此这朵民间盛开的鲜花 ——————钧窑就变成宫廷控制下的「官窑」。靖康之变,宋室南迁,钧台窑报废。

「民窑」不同于「官窑」,属于商品生产性质,生产盘、碗日常生活用品。民用瓷器釉色以天青或天蓝色居多,虽然有些器物施铜红斑瑰作装饰,但没有那种「官窑」瓷器的「玫瑰紫」、 「海棠红」的釉色。官钧瓷需要时烧,不要便废。为了不使「官钧」瓷器流入民间,均将落选下来的「次品」有意打碎,埋入地下。这种对「次品」 的处理方法,也是由它的性质所决定的。

河南博物院 出土钧釉瓷标准器

郭灿江,男,河南博物院藏品管理部副主任、文博研究馆员,主要从事院藏瓷器等文物的管理和研究,尤其是河南出土汉代建筑明器和河南出土瓷器等方面的研究。

在钧窑瓷器制作工艺上,采用了厚釉工艺和裹足支烧方法,多用漏斗形匣钵单烧,表明钧窑瓷器是在一个相当高的起点上发展起来的。钧窑瓷器的足部处理最具个性,盘碗类圆形器物,多采用三支钉烧造,圈足内多留有较为明显有三个支烧痕(上图),除圈足外,带支足的圆形器如鼓钉洗等多采用如意形三扁足处理,既隐含有镇宅辟邪的道家传统,同时又含有与天同寿的美好愿望。在一些钧窑瓷器的釉面上常出现不规则的流动状的细线,就象雨后蚯蚓爬过泥土的痕迹,俗称“蚯蚓走泥纹”。这一现象本是因釉料在烧制过程流动不匀形成的缺陷,但也使人们在观赏钧瓷神奇绝妙的窑变艺术的同时,感受到动与静的完美结合,同时成为钧窑瓷器供人欣赏的主要特征之一。

蚯蚓走泥纹主要成因是由于钧窑瓷器釉料层较厚,锻烧时釉料翻滚,釉中所含金属分子重量不同,有的浮在表面,有的沉在釉底,冷却时釉料上下收缩温度不一致,在温差和密度的差异下,会使釉层产生两种不同的运动。一种是受重力影响下从上向下流动,一种是釉层内壁与釉表层之间的内外运动。两种运动相互作用则产生一种流变力的作用,就形成了蚯蚓走泥纹。同时钧窑瓷器施釉方法也对蚯蚓走泥纹形成起着关键作用。钧窑瓷器施釉工序是首先要经过浸釉,施釉后釉面自然收缩、开裂形成纹路,待干燥后,再开始进行涂、刷,涂刷釉中水分的大小、涂刷的厚度都也和后期蚯蚓走泥纹的形成有着密切关系。钧窑瓷器将蚯蚓走泥纹这一烧制中的缺陷上升为美,化腐朽为神奇,别开中国古陶瓷艺术新境界。此盘虽无多彩的窑变之美,但造型规整,通体施满匀净的天兰釉,以及口沿、板沿与腹交接处和足端三道因釉层稀层形成的青黄色带,配以盘底内数道蚯蚓走泥纹,也让人在平淡之中感觉到曲线流动之美,属金代钧窑产品之精品之作。

文化解读

钧窑瓷器是中国北方地区宋金元时期一类十分重要的瓷器产品,同时,又是当今中国陶瓷研究中疑问较多的一窑口。钧釉瓷器始烧于什么年代,也是中国古陶瓷研究者争议较大的问题。我国主要瓷窑断代的依据大多是根据史书记载和考古发掘。钧窑瓷器在宋元文献中没有记载,这与宋代著名汝、官、哥、定窑均留下了诸多文献记录有较大反差,这也是多数古陶瓷研究者否定作为陈设瓷的官钧瓷器宋代说的最重要依据。目前所见最早记述钧窑瓷器的是明宣德三年的《宣德鼎彝谱》,内文有“内库所藏柴、汝、官、哥、钧、定。”这一史料表明,明初皇宫内府已收藏有钧窑瓷器,但没有指明其烧造时间。由于《宣德鼎彝谱》署为明宣德礼部尚书吕震等奉敕编次,但《明史》记载,吕震是“宣德元年四月卒”,那么宣德三年吕震奉旨又著书的记载就不成立了,起码说明当时即便有编书其事,但也和吕震搭不上关系。凭此一点,许多学者将《宣德鼎彝谱》疑为伪书,这一史料真实性也引起不少学者怀疑。上海博物馆中国古陶瓷专家陆明华在《钧台官钧瓷烧造时代考证》一文中认为,首先钧窑烧造于北宋的是成书于清代雍正年间的《南窑笔记》,但从许多方面看,此文可能出自官方人员手笔,有较大地不确定性。因为雍正年间,景德镇官窑督陶官唐英曾派幕友吴尧圃去河南调查钧窑,这一结论或许是吴尧圃参照前人提法得出的。由于缺少文献记载,加上金代大定二十四年(公元1184)才改阳翟为钧州,按古窑多以地名这一原则,许多学者认为钧窑瓷器最早烧造于金代。

从20世纪70年起,钧窑大的考古发掘有四次,1973-1975年河南省文物工作队对禹州钧台窑遗址进行了发掘,这次发掘出土了除少数的碗、盘等日用生活器皿外,大多是供宫廷和官府摆设需要而生产制作的各式花盆(图4)和盆奁,以及尊、瓶、洗等艺术陈设品,也就是专供宫廷和官府使用的官用钧瓷,发掘人根据发现的大量钧瓷残片堆积和用钧瓷泥制作的并滴有钧釉的“宣和元宝”钱范分析认为:“钧台窑创烧于北宋初期,盛烧于北宋中、晚期”。 由于这次发掘现场文化堆积遭到破坏,加上发掘范围有限,故宫博物院古陶瓷专家冯先铭先生曾针对这次发掘说到“遗憾的是,当时脉络没搞清楚”。随着《禹州钧台窑》考古报告的出版,“宣和元宝”钱范的背面图片也首次披露。由于钱范背面模印有“崇宁年制”四字。众所周知,崇宁为宋徽宗于公元1102年至1106年间使用的年号;而宣和亦为徽宗年号,其启用于公元1119年。这枚背面印有“崇宁年制”的钱范,其钱文年号竟然是晚于崇宁10余年才启用的“宣和”。由于众多学者对把钧台窑遗址定为北宋最重要依据的“宣和元宝”钱范的真实性产生了怀疑,钧官窑瓷器创烧北宋说再次引起争论。

为解决钧窑瓷器始烧时间和发展阶段问题,2001年北京大学考古文博学院和河南省文物考古研究所联合对钧窑的一组中心窑场禹州市神垕镇刘家门、河北地、下白峪等窑址进行了主动性考古发掘。这次发掘虽然没有出土专供宫廷和官府使用的官用钧瓷的标本,但揭示了民间所用钧窑瓷器的发展脉络。这次考古发掘表明,刘家门瓷窑在北宋末期的宋徽宗和宋钦宗时期(公元1101-1127年)烧制出钧窑瓷器,“但钧窑瓷器釉层较薄,釉的流动性不强,釉色淡雅匀净,部分器物布满小块开片。口部和器物转折处等釉薄处呈赭绿色,在器体部釉稍薄处则呈现出淡淡的粉红色。”与同期的青釉器一样“器物在未施釉部位,如足底部加施一层酱褐色护胎釉。大部分碗、盘类产品均施釉至足底,并在足心内施釉。”这应属钧窑瓷器创烧阶段。2004年为配合禹州市“古钧花园”(原禹州制药厂)建设,河南省文物考古研究所对“古钧花园”窑址进行了抢救性考古发掘。这次发掘发现有窑炉、灰坑、水井、房基灰沟等遗迹。出土遗物以瓷器为主,有钧釉瓷、豆青釉瓷、黑釉瓷、黄釉瓷、孔雀蓝釉瓷、白釉瓷和宋三彩。其中其它釉色出土多为罐、盏、执壶、壶、杯、盒、枕、儿童玩具等。钧窑瓷器主要有出戟尊(图5)、鼓钉洗、高柄碗、单把洗、花盆(图6)、盆托、盘、钵、碗等。在花盆、出戟尊等器物底部刻 有“二” “三” “四” “五” “六” “七” “八” “九” 等数字。专家通过对2004年和1974年两次出土钧瓷进行了细致的对比,发现2004年出土的钧窑瓷器中的出戟尊、鼓钉洗、花盆、盆托等器形较大,工艺、胎质、釉色与1974年出土的同类器均有所不同,与这批钧窑瓷器同一灰坑出土的还有具有明显元代器物特征的孔雀蓝釉碗、盆、高足碗和钧窑高足碗等,无疑为这批钧窑瓷器的制作年代提供了旁证,其时代应为元代。至于许多民间所用钧窑瓷盆、盘、洗和碗所在灰坑,由于打破的两个灰坑内分别出土的白瓷碗的碗底和外侧均有墨书“正隆元年四月初”和“正隆元年三月初五日”等纪年字款,因此可知灰坑瓷器不会早于正隆元年(公元1156年),应属金代中早期。

为了进一步完善和建立对钧窑瓷器不同时期产品特点的认识及其发展序列,特别是了解明代初年钧窑瓷器的生产面貌,并探讨钧窑民窑生产和官窑生产的关系,北京大学考古文博学院、河南省文物考古研究所组成联合考古队,于2011年9-12月对河南省禹州市鸠山镇闵庄钧窑遗址进行了主动考古发掘。这次发掘成果表明在北宋末到金代早中期地层中出土了较多精美的钧窑瓷器和青釉瓷器。

钧窑瓷器制作规整,造型优美,釉层较薄,釉色淡雅,匀净润泽,器物多采用裹住支烧或裹足刮釉的装烧方法;与以往在禹州神垕刘家门窑址发掘的第一期地层出土的器物十分相似。可以说这时期是禹州境内窑业的一个发展时期,一些重要的窑场开始生产钧窑瓷器。在金代后期到元代地层中,器形单调,制作比较粗糙。特点是器物的釉层较薄,显得干涩,施釉不到底,这个时期正是神垕地区钧釉瓷器生产的发展时期。闵庄窑址真正的繁荣时期是元末到明初阶段,产品以钧窑瓷器为主,还有少量白地黑花瓷器,部分制品质量很高。钧窑瓷器的生产从十分粗糙,釉的流动性很强,釉色不匀;再次变得精致而规整,釉色匀净光润。有文献明确记载钧窑在明初是用于贡御的,而禹州诸窑址明初钧瓷生产质量的重新提高,应该是大规模生产贡御瓷器的重要基础。

随着考古资料的不断丰富,虽然作为宫廷和官府使用的以霁红釉为主多彩官钧陈设瓷器创烧时间仍存在较大争议外,但作为民间使用属青釉瓷系的钧窑瓷器发展脉络基本清晰,民用钧瓷创烧于北宋末期,应是受北宋载宋徽宗‘弃定用汝’各地纷纷烧造青釉瓷器这一历史背景下应运而生的。北宋末期,钧窑创烧,由于多呈现出天青、天兰、月白、葱翠青等色。釉层较薄,与当时的汝窑青釉瓷器有很多相似之处,这也是后来人为常说“钧汝不分”的主要依据。金代中前期是钧窑瓷器的重要发展期,不但数量大,制瓷水平极高,随着钧窑瓷器传统品种……天兰釉、月白釉及兰釉红斑主要釉色基本确立,钧瓷更深得当时人们的喜爱,需求量日益增多,加上钧瓷釉乳浊厚釉对胎土呈色要求不高的特点,烧造窑场以禹州为中心,迅速向周边扩展到宝丰清凉寺、汝州严和店、郏县窑、鲁山窑、新安窑、当阳峪窑、鹤壁集、林县窑等。金代中后期至元代,随着元朝统一,更为钧窑瓷器的生存提供了相应的条件,钧窑器瓷得以更为广泛地传播延续,不但在河南有众多的窑口在烧制钧窑瓷器,而且波及河北、山西、江苏、浙江、江西、广东等地,形成了一个庞大的钧瓷窑系。

钧瓷窑系的形成同宋元时期北方其他如定窑系、耀州窑系和磁州窑系等主要窑系相比,虽然比较缓慢,时代相对较晚,但它的出现,正是北方瓷业正逐渐走下坡,定窑系、耀州窑系和磁州窑系走向衰落之时,给不景气的北方瓷业带来了新的活力。据有关文献记载元代实行官府控制手工业的匠户制度,钧州有军户烧制瓷器,且归“制国用使司”管辖,当为宫廷用瓷,明代嘉靖之前,钧州一直为宫廷烧制缸、坛、瓶等日用品。同时,景德镇御窑厂对钧瓷铜红釉进一步发展,烧制出的霁红釉陈设用瓷,也是明代宫廷的御用品。

清代雍正、乾隆时期,御窑厂不断烧制仿钧器,不但烧制仿钧瓷,而且烧制钧花釉瓷,钧瓷成为雍正皇帝的心爱之物,多次下旨烧制钧瓷炉、花盆、钵等器物。清光绪五年(公元1879年)以禹州神垕人卢振太为代表的卢氏家族经过数十年探索烧制出仿宋钧瓷,后称“卢钧”。有文献资料显示,清光绪三十年(公元1902年),为给慈禧太后庆寿,禹州知州曹广权奉命组织卢天恩等工匠在州衙内设窑烧造贡瓷,有钧瓷炉、尊、瓶、洗、盘、碟、碗、寿桃、佛手等,这是禹州当地生产的钧瓷再次作为“贡瓷”进入宫廷。随着社会发展,禹州钧瓷生产也不断创新,现在不仅是作为陈设品已走进民间,也经常作为国礼走向了世界。

比较研究

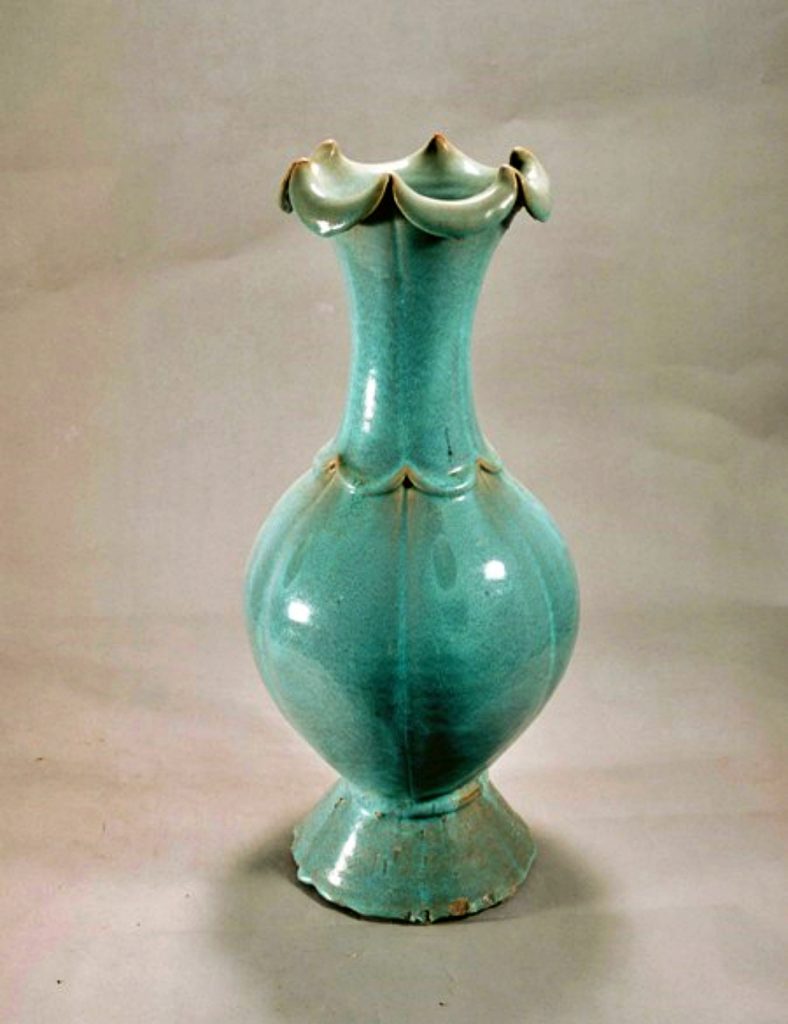

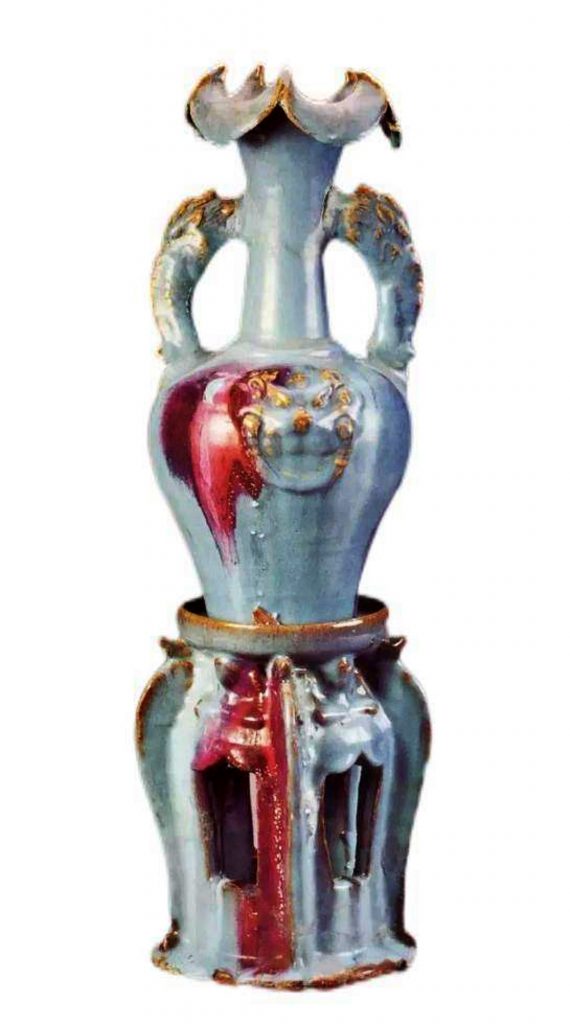

虽然天兰釉、月白釉及蓝釉红斑是金元时期民间钧窑瓷器的主要釉色。但整体来看,金代钧窑瓷器造型多为碗(图7)、盘(图8)、罐、瓶(图9)、碟、缸、枕、洗(图10、11)、炉(图12)等民间生活用器,端庄典雅,釉色莹润,红彩窑变彩斑自然流畅,器表多施满釉,底足有施釉和无釉两种情况,部分圈足有刷薄汁护胎釉现象。元代钧窑瓷器造型与金代相比,品种相对较少,多为碗(图13)、盘、缸(图14)、罐、瓶(图15)炉等,大件器较多。釉层厚薄不均,釉流下垂处聚釉处达到了“垂若蜡泪”的程度,釉面多有气泡和棕眼,施釉多不到底。

图14 元代钧窑月白釉彩斑缸

元代钧瓷也有少量精品,特别是在器物表面所采用的堆雕、镂空等装饰技法在金代钧瓷中少见,1972年北京市新街口豁口后桃园元大都遗址出土的钧窑贴花兽面纹连座双耳花口瓶(图16)应是元代钧窑瓷器精品之作。由于各地胎土不同,所烧钧瓷呈色也存在一定差异。如浙江金华铁店窑烧制的钧瓷用黑或紫色胎土,所用乳浊釉瓷器与北方同时期的乳浊釉瓷器有明显的区别,铁店钧瓷的釉色大量的是天青和兰紫色乳光釉,没有带铜红斑彩的,具有鲜明的地方特色。

相关链接

1925年11月鄢陵县城内居民魏书成在院内挖红薯窖时发现金代窖藏瓷器数十件,后卖给开封古玩商,12月本县知事张聚奎将此事呈报河南教育厅,教育厅令河南图书馆馆长何日章追查,后以704元赎回这批瓷器,先由图书馆保存,后经古物保存委员会移交河南博物馆收藏。1937年“七七事变”爆发后,河南博物馆主要馆藏文物68箱运往重庆,除38箱被运到台湾收藏于台北历史博物馆外,其余30箱后来回归河南博物馆。这件金代钧窑天兰釉瓷盘就属鄢陵金代窖藏出土和河南博物馆南迁瓷器之列。

![[临渊阁]天地一家春](https://www.antiquekeeper.ca/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Asian-Art-Wallpaper-Painting3-6-2.jpg)