杜廼松,男,汉族,1937年6月生,北京市人。青铜器与古文字研究和鉴定大家,被海内外誉为“青铜器鉴定第一人”。现任故宫博物院研究员、故宫博物院学术委员会委员,1998年被国务院参事室聘为中央文史研究馆馆员。享受政府特殊津贴。

商周时代(公元前16世纪至公元前8世纪)靑铜器,以其古朴浑厚、 典雅庄重而著称于世。青铜器上常有平雕、半浮雕、浮雕的图案和装饰, 具有历史特点,其中最有兴趣和讨论最多的,莫过于“饕餮纹”了。

靑铜器上的各种装饰究竟代表什么?历来说法很多,我认为从总体上讲,它无疑是和该时代的生产、生活、 思想意识紧密相联系的,是建立在经济基础之上的一种上层建筑。

“饕餮”一词早在汉魏以前的一些古文献里已出现。例如:

“缙云氏有不才子,贪于饮食,冒于货贿,…………………谓之饕餮。 ”(《左传·文公十八年》)

“周鼎着饕餮,有首无身,食人未咽,害及其身,以言报更也。” (《吕氏春秋·先识览》)

“西南方有人焉,身多毛,头上戴豕,贪如狠恶,好自积财而不食人谷。强者夺老弱者,畏群而击单,名曰饕餮。”(《神异经·西南荒经》)

“雁门之北,鹰隼所鹫,须窥之国,饕餮、穷奇之地,叔逆之所,儋耳之居,多无君。此四方之无君者也, 其民糜鹿禽兽,少者使长,长者畏壮, 有力者贤,暴傲者尊,日夜相残,无时休息,以尽其类。”(《吕氏春秋· 恃君览》)

上述记载,饕餮是象征古代传说中的恶人或恶兽名。其图案应是一种贪食的凶兽的面形,故宋代金石学家吕大临的《考古图》云:“癸鼎,……………中有兽面,盖饕餮之象”。王黼的《博古图录·乙毛鼎》云:“脰饰饕餮, 间之云雷,亦以贪者惩也。 ”都将商周靑铜器上所饰动物颜面图案称为饕餮纹,并强调当时铸造目的是“以戒贪”。铜器上饕餮纹的名称自宋代开始,一直沿用到今天,已有近一千年的历史了。

青铜器上所饰饕餮纹的性质与意义,目前主要流行有以下几种看法:

- 第一,认为图象具有一种神秘的威严感,代表奴隶主贵族对奴隶的凶残,如日本《泉屋清赏》著录的“饕餮食人卣”,就充分反映了统治者“残民以事神”的阶级本质。

- 第二,认为兽面象征威猛、勇敢和公正。

- 第三,认为饕餮所呈现的狰狞恐怖,体现了奴隶主上升阶段时的历史必然力量,是一种“獰厲之美”也体现了兽性的残忍,即美中有丑。

- 第四,认为“饕餮”一词为古代民族之称,可能与西戎、匈奴族有关。

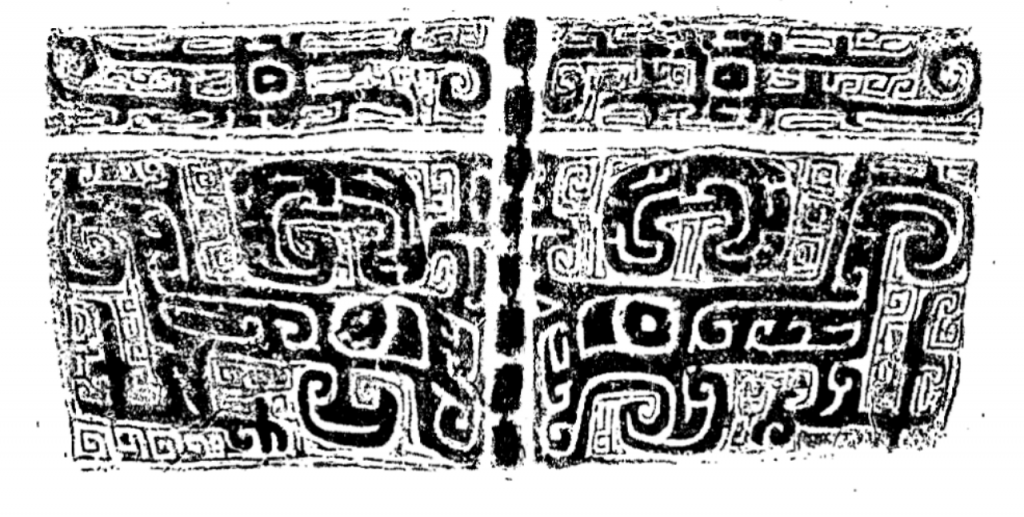

饕餮纹的产生是很早的,远在新石器时代的山东日照两城镇龙山文化和江苏吴县草鞋山的良渚文化出土的玉锤和玉琮上已有其纹样了,不过其兽面的轮廓都较为简单。商周靑铜时代,无论陶器、青铜器都普遍采用这种纹样。在靑铜器制品上,尤其是供祭祀或宴享,即“明贵贱、别等列” 用的青铜礼乐器上,这种图样最多, 例如鼎、簋、鬲、甗、爵、角、斝、 解、尊、方彝、卣、镜、钟…………………等器上常见。尤以鼎、簋上所饰最多,最为典型,纹型又大,清晰醒目。

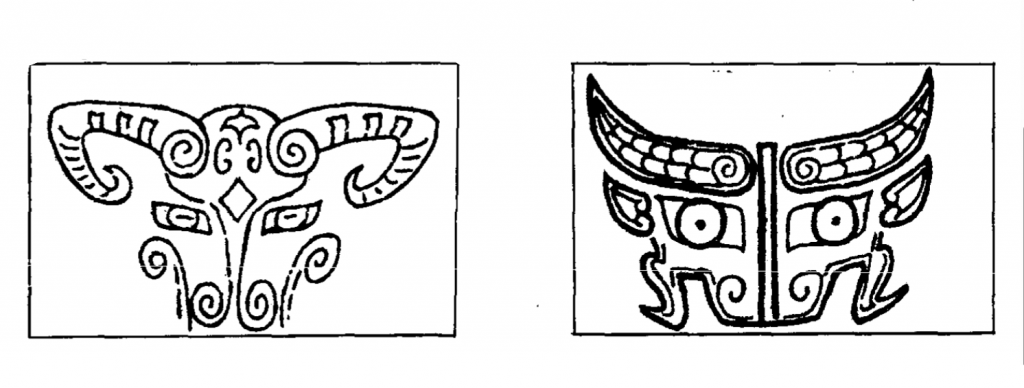

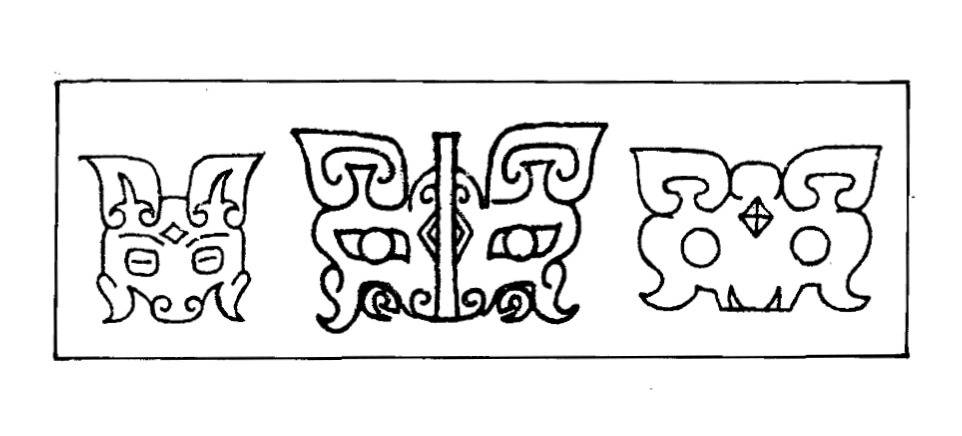

饕餮纹其实多是各种动物的颜面。有的像牛面,有的像羊面,有的像虎面,等等。例如解放前安阳殷墟王陵中出土的“牛方鼎”、“鹿方鼎”, 鼎腹上的装饰完全是逼真的牛头和鹿头。古人在雕刻饕餮纹样时,基本特点是圆眼突出,常以浮雕的扉棱作鼻, 眉与耳常作卷曲状,也有用相对称的一对夔纹组成,即将其动物形象进一步图案化了。所以,许多饕餮纹似某种动物,但又非似,确有“四不像”的感觉,故目前多数学者俗称饕餮纹为 “兽面纹”,这种称法是很恰当的。

商周铜器上的兽面纹,多为牛和羊的颜面,这可能与商周社会用牛、 羊、豕的“大牢”和只用羊、豕的“少牢”进行祭祀典礼有关。靑铜礼器中最重要的鼎,其用途主要是煮牛、羊、 豕肉和盛牛、羊、豕等肉用。在鼎上饰以牛、羊等颜面形象,使器物的装饰和用途密切地结合起来,这是比较容易理解的。青铜鼎、段等器物是奴隶社会统治权力的象征,靑铜礼乐器则也都模仿鼎、簋的这一特点,甚至青铜武器的戈、矛、戟、钺等上也都饰有兽面纹。

在靑铜器上饰牛、羊等动物颜面, 本来是很平常的事,但奴隶主贵族将这些图案雕刻得很威严神秘,使人望而生畏。因为青铜礼乐器主要是在奴隶主进行大典礼或祭祀时使用,自然这是一种很严肃的场面,表示了奴隶主贵族对祖先、对上帝的崇敬和虔诚, 也显示出奴隶主贵族本身的“尊严”。 由此不难看出,靑铜器上兽面纹的采用,代表了商周奴隶主贵族的意识形态,是礼乐制度中的一个重要内容, 是和统治阶级借助于上帝、鬼神来恐吓和欺骗奴隶紧密联系在一起的。

![[临渊阁]天地一家春](https://www.antiquekeeper.ca/wp-content/uploads/2023/03/antiquekeeper_banner_image_2-4.jpg)